電話番の仕事内容とは?役割の重要性と負担を軽減する方法を解説

総務部門や営業部門など、社内外とのコミュニケーションが多い部署には、1日に何件もの電話がかかってきます。取引先からの重要な連絡もあれば、商品を売り込む営業電話もあり、その内容はさまざまです。そうしたなか、「電話番」を若手社員に任せる企業も少なくありません。

電話対応は若手社員にとってビジネスマナーを学ぶ機会になる一方で、過度に負担がかかるとほかの業務に支障をきたすことがあります。しかし、適切な対策を講じることで、電話対応の負担を軽減しながら、業務の効率化を図ることが可能です。

本記事では、電話番の具体的な仕事内容や課題、そして負担軽減の方法について解説します。電話対応の効率化に悩むご担当者様はぜひ参考にしてください。

電話番の仕事内容とは?

電話番は、企業活動に欠かせない業務の一つです。一見すると単純な業務に思われがちですが、迅速かつ適切な対応を求められる場面が多く、状況に応じた判断が必要です。

ここでは、電話番の主な仕事内容と役割をご紹介します。

代表電話の一次対応・取り次ぎ

電話番の基本業務は、代表電話の一次対応です。電話に出たらまず、相手の用件を正確に把握し、適切な担当者へ取り次ぎます。担当者が不在の場合は、折り返しの連絡を手配する、または代わりに用件を確認します。

その際、担当者のスケジュールを素早く確認し、用件や緊急度に応じて適切に判断する必要があります。例えば、重要な取引先からの緊急連絡なら、担当者が会議中でもメッセージを伝えるなど、臨機応変な対応が求められます。

企業の「顔」としての役割

電話番は、顧客や取引先が自社に連絡をする際の最初の接点となるため、その対応が会社全体の印象を左右します。例えば、明るく丁寧な対応は相手に好印象を与え、企業イメージの向上につながります。

一方で、声が小さかったり、言葉遣いが不適切だったりした場合は、相手に不信感を与え、企業全体の評価に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、電話番には適切な人材を選定し、十分な研修を実施することが大切です。

電話番は若手社員の仕事として適切か?

企業では、電話番を新人や若手社員に任せるケースが多く、「電話番=若手の仕事」というイメージを持つ人も少なくありません。

確かに、電話番を通じて自社の業務フローを学び、取引先との基本的なコミュニケーションを経験できるメリットがあります。しかし、ビジネスの電話対応では即座の判断や適切な対応が求められ、想定外の問い合わせにも冷静に対処しなければならないため、若手社員にとっては、簡単な業務ではないことも確かです。そのため、会社での電話対応がストレスの要因となるケースも少なくありません。

また、電話対応のミスにより、取引先からの信頼低下につながるリスクがあるほか、取引先に余�計な手間をかけさせてしまうことも十分にあり得ます。

こうした背景を踏まえると、若手社員に電話対応を任せる際には、実務に入る前の丁寧な研修や、日常業務における継続的なサポート体制の整備が欠かせません。単に「経験の場」として任せるのではなく、組織全体で育成・フォローする姿勢が求められます。

【関連記事】約4割の若者が電話が苦手。その理由は?

社員が電話番を行うことのデメリット

電話対応は企業活動に不可欠ですが、一方で社員が「電話番」をするデメリットも少なくありません。これまでの慣習にとらわれず、以下の可能性を検討したうえで、人が介在する価値があるかどうかを冷静に見極めることが大切です。

業務の生産性低下につながる

電話番の業務は、社員の業務効率を低下させる要因になります。人間の集中力は一度切れると、戻るまでに23分かかるという研究報告もあります。電話が鳴るたびに作業が中断されると、集中力の維持が難しくなり、作業の遅延やミスにつながる可能性があります。

また、電話対応には迅速で正確な応対が求められるため、ほかのタスクとの並行が難しい場合もあります。結果として、社員の負担が増加し、不要な残業時間が発生する可能性があります。

参照:FAST COMPANY「Worker, Interrupted: The Cost of Task Switching」

対応する社員のストレスになる

電話対応は、慣れていない社員にとって精神的な負担が大きい業務です。顧客や取引先との会話であるという緊張感に加え、営業電話やクレーム対応がストレスの原因となることもあります。

さらに、情報共有の遅れや認識のズレなどから、担当者への適切な引き継ぎができなかった場合、電話番をする社員が自己嫌悪に陥ることもあります。このような負担は、業務への集中力やモチベーションの低下を引き起こし、最悪の場合は離職につながるリスクもあるため注意が必要です。

テレワークの障害になる

固定電話を利用する企業では、テレワーク時の電話対応が課題になることがあります。 例えば、代表電話の電話番が必要な場合は出社が必要になり、自宅などへ転送する場合には業務の中断が増える可能性もあります。

こうした課題への対応策として、クラウドPBXや電話自動応答サービス(IVR)の導入が進んでおり、テレワーク環境でも効率的な電話対応を実現する企業が増えています。

休憩時間の要件を満たさなくなる

休憩時間中に業務として電話対応を求められた場合、労働基準法上『労働時間』とみなされるため、正式な休憩とは認められません。また、適切な休憩時間がなく、長時間労働が続く職場では、社員の疲労やストレスが蓄積し、生産性の低下や離職の一因となる可能性もあり��ます。

電話番を交代制にする、電話応答を自動化する仕組みを導入するなど、社員が適切に休憩を取れる環境を整えることが重要です。

電話番の負担を軽減する施策

電話番の業務負担を軽減するためには、業務分担や電話応答の自動化など、自社の状況に適した対策が必要です。具体的には以下のような施策があります。電話応答にかかる時間と精神的な負担を削減し、社員が本来の業務に専念できる環境を整えましょう。

施策 | 手軽さ | コスト | 効果 |

|---|---|---|---|

当番制を導入して業務を分担する | 比較的容易に導入可能 | 既存のリソースを活用するため初期コストはほぼ不要 | 電話応答の負担を均等化し、特定の社員への負担集中を防止できる |

電話以外の問い合わせ窓口を立てる | FAQページやチャットツールの整備が必要 | チャットツールやボットの導入および利用促進にコストと手間が発生する | 顧客からの問い合わせを分散し、電話対応の頻度を削減できる |

電話代行サービスを利用する | 業者選定と契約に時間がかかる場合があるが、比較的容易に導入可能 | 一定の運用コストが発生し、サービス内容によって変動する | 外部スタッフによる対応で、社員の電話業務を大幅軽減できる |

電話自動応答サービス(IVR)を利用する | クラウド型は最短即日に導入できる。企業ごとのニーズに合わせた柔軟な設定が可能 | 導入費用と運用コストが発生するが、人件費の抑制につながる | 自動化による効率化と人的ミスの防止が可能 |

当番制を導入する

電話番に当番制を導入することで、社員間で公平に電話対応の負担を分担できます。シフト制やローテーションの仕組みを整えることで、特定の社員に負担が偏ることを防げるでしょう。

当番制は特に、少人数の企業や導入コストを抑えたい場合に有効です。例えば、半日ごとの交代制を導入することで、社員が計画的に業務を進めやすくなり、効率的な業務運営が可能になります。一方、根本的な電話対応業務の効率化にはつながらない点には注意が必要です。

電話以外の問い合わせ窓口を立てる

メールやチャットツール、FAQページなどの整備により、顧客が電話をしなくても解決できる手段を提供する方法です。社員の電話対応の頻度や負担を減らすだけでなく、顧客満足度の向上も期待できます。

特に、チャットボットはリアルタイムでの対応を可能にし、問い合わせ内容の記録管理も自動化できます。ただし、適切なツールを選定・導入するには、一定のコストと時間がかかります。また、導入後も継続的な調整や改善が必要です。

電話代行サービスを利用する

電話代行サービスは、外部の専門業者に電話対応を委託するアウトソーシングサービスです。外部のオペレーターが対応するため、社員の電話対応の負担が軽減され、本来の業務に集中しやすくなります。夜間や休日対応のプランを利用すれば、24時間体制の顧客対応も実現できます。

一方で、電話の応答件数やサービス範囲によって費用が変動するため、コストが増加する可能性があります。また、電話業務を外部に委託するため、自社にノウハウが蓄積されにくい点も考慮が必要です。

電話自動応答サービス(IVR)を利用する

IVR(Interactive Voice Response)とは自動音声応答システムのことで、電話の応答を自動化する仕組みです。顧客のプッシュボタン操作や音声認識により、適切な案内や担当者への転送を自動で行うため、電話番を配置する必要がなくなります。

また、IVR導入後は、蓄積された通話履歴、通話時間、顧客の選択履歴などを分析することで、問い合わせ傾向の把握や業務改善の指標としても活用できます。導入には初期費用や運用コストが必要ですが、電話業務の根本的な効率化を目指す企業には有効な施策といえるでしょう。

まとめ

電話番はビジネスにおいて重要な役割を果たします。しかし、生産性の低下や従業員のストレス、テレワーク環境での対応の難しさなど、解決すべき課題も多く、適切な運用方法を検討する必要があります。

本記事で紹介した施策を参考に、従業員の電話対応の負担を軽減し、本来の業務に集中できる環境を整えてください。

電話自動応答サービス(IVR)なら「IVRy」がおすすめ

「IVRy(アイブリー)」は、電話の着信に対して自動音声ガイダンスが応答し、相手のボタンプッシュ操作や音声認識をもとに適切な内容を返答するクラウド型の自動音声応答サービス(IVR)です。インターネット環境があれば日本全国どこからでも利用でき、月額2,980円から導入可能です。

「IVRy」の導入は申し込み手続き完了後、ブラウザやアプリから電話対応のルール(分岐)を設定するだけ。最短即日に利用開始できるため、迅速な導入を必要とするケースにも対応できます。

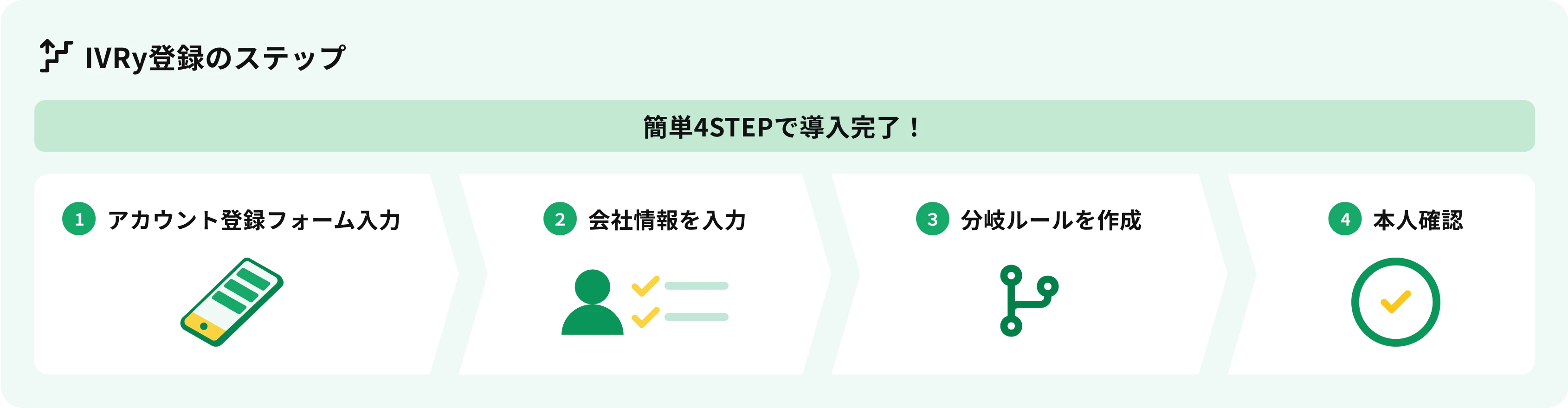

最短即日から利用できる、IVRy導入の流れ

以下の4STEPで簡単にIVRを導入できます。

STEP1:基本情報の入力

アカウント登録ページよりメールアドレス、パスワード、氏名などの基本情報を入力してください。

STEP2:会社情報の入力

会社名、住所などの会社情報を入力してください。アカウント登録が完了すると、すぐにIVRy設定画面を利用できます。

STEP3:分岐ルールの作成

電話対応のルール(分岐)を作成してください。業種やユースケースのテンプレートから簡単に作成できます。

STEP4:本人確認

「携帯電話不正利用防止法」「犯罪収益移転防止法」に基づき、IVRyのお申し込み時には「本人確認」を実施しています。必要情報を入力し、本人確認書類と写真を提出していただくと、最短1~3営業日で本人確認が完了します。

勤務時間外の電話も自動受付が可能

「IVRy」では、営業時間を設定できる機能があります。電話対応可能な曜日や時間をあらかじめ指定しておくことで、時間外は自動対応に切り替わる機能です。この機能を活用すれば、勤務時間が終わるとともに自動で音声ガイダンスに切り替わり、電話対応可能な時間をお知らせする、または用件を録音する留守番電話に切り替わります。

どんな業種のどんな用件でも一次対応が可能

「IVRy」は音声ガイダンスやAI電話代行により、電話の一次受付を自動化できます。自動応答用のテキストは日本語、英語、中国語、韓国語で自由に作成できるため、どんな業種のどんな用件でもスムーズな一次対応が可能です。

複雑な問い合わせや担当者への確認が必要な用件は音声録音(留守電)やAI電話(ボイスボット)が一次受付し、メールやSMSで通知を受け取ることができます。

通話はすべて自動録音・文字起こしもできる

「IVRy」ではすべての通話が自動録音され、録音データはクラウド上で安全に管理されています。通話内容をいつでも聞き返せるため、トラブルやクレームが発生した場合にも安心です。

また、オプション機能として、通話音声を自動で文字に起こし、AIを活用して要約する機能も備えています。録音や文字起こしを活用すれば、社内で情報をスムーズに共有でき、対応ミスの防止にも役立ちます。

電話対応の効率化を検討中の方は、ぜひ�「IVRy」にお問い合わせください。

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。