電話代行のメリット・デメリットを徹底解説!サービスの選び方も

電話代行サービスは、業務効率化やコスト削減を目指す多くの企業にとって、魅力的な選択肢です。しかし、導入を検討する上で、「本当に自社に合うのか」「思わぬデメリットはないのか」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、電話代行サービスの導入を検討している方が見落としがちなメリット・デメリットまで掘り下げ、客観的な視点で詳しく解説します。また、近年ではAI技術を活用した新しい形の電話対応サービスも登場しています。

電話代行サービスの基本理解

電話代行サービスの基本的な仕組みと、類似サービスとの違いについて説明していきます。これらの基本を理解することで、メリット・デメリットの理解がより深まります。

電話代行サービスとは何か

電話代行サービスとは、企業にかかってくる電話を、外部の専門オペレーターが代わりに受け付け、その内容をメールやチャットツールで報告してくれるサービスです。

単に電話を受けるだけでなく、よくある質問への回答や、必要に応じて指定の担当者へ電話を取り次ぐといった対応も可能です。これにより、社員は電話対応に時間を取られることなく、本来の業務に集中できる環境が整います。

特に、従業員が少ない中小企業や、営業担当者が外出がちな企業にとって、電話対応の負担を軽減し、ビジネスチャンスを逃さないための有効な手段として活用されています。

電話代行と他のサービスの違い

電話代行と混同されがちなサービスに「コールセンター」や「秘書代行」があります。それぞれの違いを理解し、自社の目的に合ったサービスを選びましょう。

サービス種別 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

電話代行 | 一次対応の代行 | かかってきた電話の一次対応(受け答え、報告)がメイン。比較的安価に導入可能。 |

コールセンター | 専門的な顧客対応 | 商品の受注、専門的な問い合わせ、クレーム対応など、より高度で専門的な対応を行う。 |

秘書代行 | 社員のような包括的サポート | 電話対応に加え、スケジュール管理やアポイント調整など、秘書業務全般を代行する。 |

簡単に言えば、電話代行は「会社の代表電話の受付窓口」を外部に委託するイメージです。一方、コールセンターはより専門的な「顧客対応部門」、秘書代行は「社長や役員の専属秘書」をアウトソースするイメージに近いでしょう。

電話代行サービスを利用するメリット

電話代行サービスを導入することで得られる具体的なメリットについて、多角的な視点から解説していきます。

業務効率の向上

最大のメリットは、社員が電話対応から解放され、コア業務に集中できることです。電話が鳴るたびに作業を中断されることがなくなるため、生産性の大幅な向上が期待できます。

実際に多くの従業員が業務時間のかなりの部分を電話やメール対応に費やしているというケースもあります。この時間を削減できる効果は、非常に大きいと言えます。

重要なのは、単に電話を取る手間が省けるだけでなく、思考の中断を防ぎ、集中力を維持できる点です。これにより、業務の質そのものが向上し、組織全体の生産性アップに繋がります。

コスト削減の可能性

電話対応のために新たな従業員を1人採用する場合、給与だけでなく、採用コストや研修費用など、多くのコストがかかります。

一方、電話代行サービスであれば、月額数千円から数万円でプロの対応を導入できます。自社で人材を雇用・教育するコストとリスクを考えれば、その費用対効果は非常に高いと言えます。

特に、電話の件数がそれほど多くない、あるいは特定の時間帯に集中しているといった企業にとっては、固定費をかけずに必要な時だけサービスを利用できるため、大幅なコスト削減が期待できます。

顧客満足度の向上

電話代行会社のオペレーターは、厳しい研修を受けた「電話対応のプロ」です。丁寧で的確な言葉遣いやスムーズな対応は、顧客に安心感と信頼感を与え、企業のイメージアップに直結します。

自社の社員が片手間で対応する場合、どうしても対応品質にムラが出がちです。しかし、プロに任せることで、いつでも均一で高品質な対応を提供でき、顧客満足度の向上に大きく貢献します。

特に、クレーム対応や難しい要望に対しても冷静かつ適切に対応できるスキルは、自社で育成するには時間がかかります。この部分をアウトソースできる価値は非常に大きいでしょう。

人手不足の解消

少子高齢化が進む現代において、人手不足は多くの企業が抱える深刻な課題です。電話代行サービスは、この問題に対する有効な解決策の一つとなり得ます。

電話番のためだけに出社するといった非効率をなくし、テレワークや在宅勤務といった柔軟な働き方を推進できます。これにより、従業員のワークライフバランスが向上し、離職率の低下にも繋がります。

優秀な人材を確保・維持するためには、働きやすい環境の整備が不可欠です。電話対応業務をアウトソースすることは、従業員満足度を高め、魅力的な職場を作る上での重要な一手となるでしょう。

電話代行サービスのデメリット

電話代行サービスを利用する際に注意すべきデメリットやリスクについて解説します。メリットだけでなく、これらの点を理解した上で導入を判断することが重要です。

対応品質の不安定さ

オペレーターの品質は、電話代行業者によって大きく異なります。料金の安さだけで選んでしまうと、オペレーターの研修が不十分で、かえって顧客に不信感を与えてしまうケースも少なくありません。

敬語の使い方が不自然だったり、伝達内容にミスが多かったりすると、会社の信用問題に発展しかねません。「安かろう悪かろう」の業者を選んでしまうと、コスト削減どころか、ビジネスチャンスの損失という大きな代償を払うことにもなりかねません。

業者選定の際には、料金だけでなく、オペレーターの教育体制や実績、口コミなどを入念に確認することが不可欠です。

情報漏洩のリスク

電話代行サービスでは、顧客情報や取引内容といった機密情報を外部の業者と共有することになります。そのため、情報漏洩のリスクは常に考慮しなければならない重要なデメリットです。

悪意のあるオペレーターによる情報の持ち出しや、業者のセキュリティ体制の不備による情報流出などが考えられます。万が一、情報漏洩が発生すれば、顧客からの信頼を失い、企業の存続に関わる重大な事態になりかねません。

プライバシーマーク(Pマーク)やISMS認証の取得状況など、業者のセキュリティ対策を慎重に確認することが、自社と顧客を守る上で不可欠です。

コストが高くなる可能性

月額料金が安く見えても、実際の利用状況によっては、想定外の追加料金が発生し、結果的にコストが高くつく可能性があります。

例えば、「コールオーバー料」と呼ばれる、基本料金に含まれるコール数を超過した分にかかる追加料金や、特定の報告形式(チャットツール連携など)にかかるオプション料金などが挙げられます。

導入前に、自社の月間コール数や必要なサービス範囲を正確に把握し、複数の料金プランを詳細にシミュレーションすることが失敗を防ぐ鍵となります。基本料金の安さだけで飛びつかず、総額でいくらかかるのかを冷静に見極める必要があります。

電話代行サービスの選び方

数ある電話代行サービスの中から、自社に最適な一社を見つけるための具体的な選定ポイントを解説します。「料金」「サービス内容」「品質」という3つの視点から、後悔しないための選び方のコツを見ていきましょう。

1. 料金体系:「総額」とコストパフォーマンスで比較する

月額料金の安さだけで選ぶのは賢明ではありません。初期費用やオプション料金、コールオーバー料(規定コール数を超過した場合の追加料金)などを含めた「総額」で比較検討することが極めて重要です。

電話代行サービスの料金相場は、50コール程度のプランで月額5,000円~1.5万円あたりが目安となります。これを基準に、各社の料金プランがコストに見合っているかを判断するとよいでしょう。

プラン種別 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

月額固定制 | 毎月のコストが安定し、予算管理がしやすい | コール数が少ない月は割高になる可能性がある |

従量課金制 | 利用した分だけの支払いで無駄がない | コール数が多い月は想定より高額になる可能性がある |

まずは過去の受電データを基に月間の平均コール数を把握し、自社の利用状況に最も合った料金プランを選ぶことが、失敗を避けるための鍵となります。

2. サービス内容:自社のニーズとの適合性を確認する

次に、サービスの具体的な内容が自社の目的や業務フローに適合しているかを確認しましょう。確認すべき主なポイントは以下の通りです。

対応時間

自社の営業時間はもちろん、顧客が電話をかける可能性のある時間帯をカバーできるかを確認します。平日日中のみか、土日祝日や夜間、あるいは24時間365日対応かは重要な選定基準です。ただし、対応時間が長いプランは料金も高くなる傾向があるため、自社の実情に見合った範囲を見極めることが大切です。

対応範囲と業務内容

どこまでの業務を委託したいのかを事前に明確化しましょう。単なる一次対応や伝言の受領だけでなく、以下のような専門的な対応が可能かも確認します。

- よくある質問(FAQ)への回答

- 予約や注文の受付

- 専門知識が求められる業界(士業、医療など)への対応

- 担当者への内線取次や携帯電話への転送

どこまでを自社で対応し、どこからを委託するのか、その業務の線引きを明確に決めておくことが、スムーズな導入のポイントです。

報告方法

受電内容の報告方法も、業務効率を左右する重要な要素です。多くのサービスはメール通知に対応していますが、より迅速な情報共有を求めるなら、ビジネスチャットツールとの連携は不可欠です。

- 対応ツール: Slack、Chatwork、Microsoft Teamsなど、普段利用しているツールと連携できるか。

- 追加料金: チャットツール連携がオプション(有料)の場合もあるため、事前に料金を確認しましょう。

- セキュリティ: 通知時の誤送信リスクなど、情報管理の安全性も考慮に入れるとより安心です。

3. 品質と信頼性:オペレーターのスキルと実績を見極める

最後に、サービスの「品質」を担うオペレーターの質と、サービス提供会社の信頼性を見極めるためのポイントです。

- 教育・研修制度: オペレーターに対して、どのような教育・研修が行われているかを確認します。品質管理体制も重要な指標です。

- 導入実績: 自社と同じ業界での実績が豊富かを確認しましょう。実績の多さは、対応ノウハウの蓄積に直結します。

- 口コミ・評判: 匿名ではない、企業名や担当者名が明記された「お客様の声」や導入事例は、信頼性の高い情報源となります。

- 導入までの期間: 「すぐにでも利用したい」という場合は、申し込みからサービス開始までのリードタイムも忘れずに確認しましょう。

最も確実な方法は、無料トライアルを活用することです。実際に自社の電話を代行してもらい、オペレーターの応対品質や報告の正確性、業務フローとの相性を直接確認することが、選定で失敗しないための最善策と言えるでしょう。

電話代行のメリット・デメリットを理解して上手に活用しよう

電話代行サービスは、業務効率化、コスト削減、顧客満足度の向上といった強力なメリットをもたらす一方で、品質のばらつきや情報漏洩リスク、想定外のコストといったデメリットも内包しています。

これらのメリット・デメリットは表裏一体であり、業者選びや運用方法次第で、そのどちらが強く現れるかが決まります。重要なのは、サービスのメリットを最大化し、デメリットを最小化するための適切な業者選定と、導入後の社内体制の構築です。

最終的に導入を判断する際には、以下の点を確認するようにしましょう。

- 目的の明確化: なぜ電話代行が必要なのか、自社の課題は何か。

- 費用対効果の検証: 導入によって得られるメリット(機会損失の防止額など)は、かかるコストを上回るか。

- セキュリティ体制の確認: 大切な顧客情報を預けるに足る、信頼できる業者か。

- 社内協力体制の構築: 導入後、報告を受けた後のフローは整備されているか。

手軽に電話対応を任せたいならIVRもおすすめ

電話代行サービスの利用を検討しているなら、IVR(自動音声応答)もおすすめの選択肢のひとつです。IVRは、電話の着信時に音声ガイダンスが応答し、顧客のボタンプッシュ操作や音声認識をもとに的確な情報を自動で提供するシステムです。

音声ガイダンス用のテキストは日本語や英語など、多言語で自由に作成できるため、業種や用件を問わず、どのようなケースにも柔軟に対応できるのが��特徴です。

アイブリーなら最短即日・低価格で電話対応を任せられます

「アイブリー」は月額2,980円から利用できるクラウド型のAI電話サービスです。インターネット環境があれば日本全国どこでも利用でき、オペレーターが対応する従来の電話代行サービスと比較して、低コストで導入可能です。

「アイブリー」の導入は申し込み手続き完了後、ブラウザやアプリから電話対応のルール(分岐)を設定するだけ。最短即日に利用開始できるため、迅速な導入を必要とするケースにも対応できます。

よくある質問は自動回答、用件ごとに担当者へ自動転送

「アイブリー」は、事前に回答内容を設定することで、よくある質問に対して音声ガイダンスやSMSで自動回答が可能です。顧客はオペレーターを介さずに必要な情報を即座に得られるため、利便性や顧客満足度の向上が期待できます。

さらに、ガイダンスに従い番号を選択してもらうことで、適切な部署へ自動転送する機能も備えています。設定次第で電話の取り次ぎを完全に自動化でき、業務効率化に大きく貢献します。

AIが用件をヒアリング、文字起こしをしてチャットに通知

「アイブリー」では、AI(ボイスボット)が顧客の用件をヒアリングし、通話内容を自動で文字に起こしてメールやチャットツールへ通知する機能も提供しています。

AIの音声認識技術を活用して顧客の声を正確にテキスト化し、理解・分析することで、適切な対応を自動で行います。顧客はまるで人と会話しているかのように自然でスムーズなやり取りを体験できます。

.png?fm=webp)

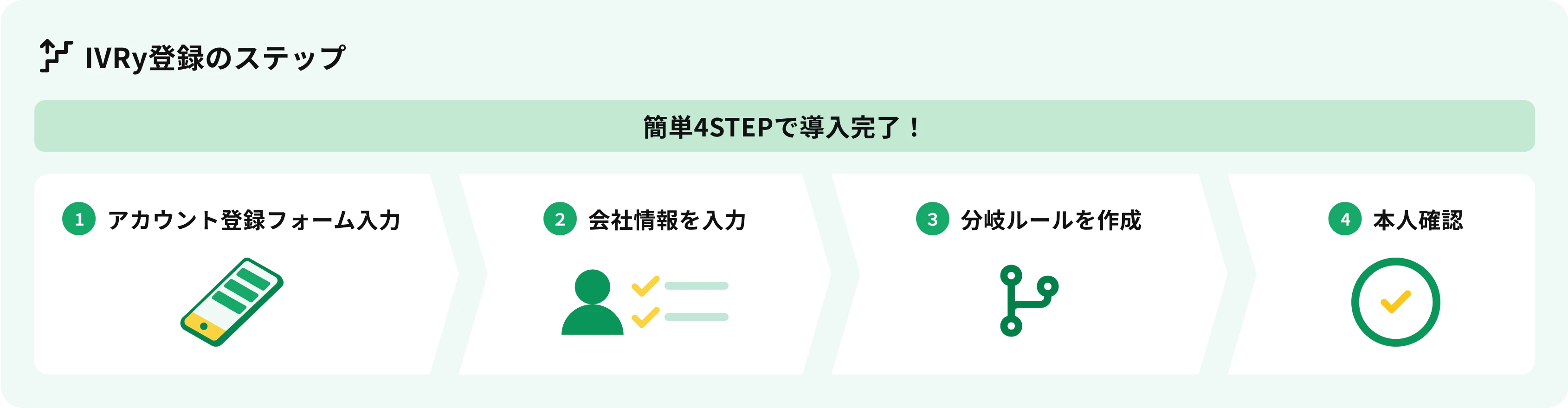

最短即日から利用できる、アイブリー導入の流れ

電話自動応答システム「アイブリー」は、クラウド型のIVRサービスです。以下の4STEPで、簡単にIVRを導入できます。

STEP1:基本情報の入力

アカウント登録ページよりメールアドレス、パスワード、氏名などの基本情報を入力してください。

STEP2:会社情報の入力

会社名、住所などの会社情報を入力してください。アカウント登録が完了すると、すぐにアイブリー設定画面を利用できます。

STEP3:分岐ルールの作成

電話対応のルール(分岐)を作成してください。業種やユースケースのテンプレートから作成することもできます。

STEP4:本人確認

「携帯電話不正利用防止法」「犯罪収益移転防止法」に基づき、アイブリーのお申し込み時には「本人確認」を行う必要があります。必要情報を入力し、本人確認書類と写真を提出していただくと、最短1~3営業日で本人確認が完了します。

手軽に電話対応を任せたいなら、アイブリーにお問い合わせください。

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。