病院・クリニックのカスハラ対策マニュアル|事例から学ぶ実践的な方法を解説

患者やその家族から理不尽な要求や暴言・暴力といったカスタマーハラスメント(カスハラ)を受け、職員が疲弊していませんか?カスハラは、職員のメンタルヘルスを蝕んで離職率を高めるだけでなく、医療サ��ービスの質を低下させる可能性もあるため、医療機関にとって重大な経営リスクです。

「どこからがカスハラなのか分からない」「応召義務があるから強く出られない」といった声も聞かれますが、職員をカスハラから守り、安全な職場環境を整備することは、経営層に課せられた重要な責務といえるでしょう。

本記事では、病院やクリニックの経営層に向けて、カスハラへの具体的な対策と他院の事例を交えた実践的なアプローチを網羅的に解説します。

AIが応答!30着電まで無料

今すぐ試してみるAI電話で業務改善

資料をダウンロードする医療現場におけるカスハラとは?

�カスハラ対策を講じる第一歩は、「正当なクレーム」と「許容できないハラスメント」を明確に区別する基準を組織全体で共有することです。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省は、カスタマーハラスメントを「顧客などからのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・様態が社会通念上不相当なものであり、それにより労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

医療現場特有のものは「ペイシェントハラスメント(ペイハラ)」とも呼ばれ、患者やその家族による暴言、暴力、過剰な要求などが該当します。重要なのは、要求の内容だけでなく、その伝え方が社会的に許容される範囲を超えているかどうかです。

医療現場におけるカスハラの背景

医療現場は、患者の生命や健康に関わるという特性上、患者や家族が強い不安やストレスを抱えやすい環境です。待ち時間の長さ、治療内容への不満、病状の悪化などが引き金となり、その感情が医療従事者へ向かってしまうケースも少なくありません。

また、「医療サービスを受けている」という意識が「患者様」意識を過剰にさせ、理不尽な要求につながることもあります。しかし、これらは決して医療従事者が耐えるべき理由にはなりません。

クレームとカスタマーハラスメントの明確な違い

正当なクレームは、提供された医療サービスへの具体的な意見や改善要求であり、医療の質を向上させるための貴重なフィードバックです。

一方でカスタマーハラスメントは、その要求が社会通念上、不相当な手段・様態で行われるものを指します。

正当なクレーム | カスタマーハラスメント | |

|---|---|---|

目的 | 問題の解決、サービスの改善 | 自己中心的な要求、感情のはけ口 |

要求内容 | 事実に基づき、妥当性がある | 事実を歪曲、社会通念を逸脱 |

手段・様態 | 穏やかな口調、建設的な対話 | 大声、暴言、暴力、脅迫、長時間の拘束 |

例えば、「注射の際に気分が悪くなったので、次回は配慮してほしい」というのは正当な要望ですが、「注射が下手なせいで気分が悪くなった!慰謝料を払え!」と大声で怒鳴り続けるのはカスハラに該当します。この線引きを組織として明確に持つことが、毅然とした対応への第一歩となります。

カスハラが医療従事者に与える影響

カスハラを放置することは、対応する職員個人の問題にとどまらず、組織全体の基盤を揺るがす深刻な事態へと発展しかねません。

メンタルヘルスへの影響

カスハラの最も直接的な被害は、対応する職員の心身の健康です。人格を否定されるような暴言、繰り返される理不尽な要求、暴力への恐怖は、職員に過剰なストレスを与え、不眠やうつ病、適応障害といった精神疾患を引き起こす原因となります。

「自分がうまく対応できなかったからだ」と自分を責めてしまい、一人で抱え込むケースも少なくありません。

職場環境の悪化と離職リスク

カスハラが常態化すると、職場の雰囲気は著しく悪化します。職員は常に緊張を強いられ、お互いを気遣う余裕もなくなるでしょう。疲弊した職員が次々と辞めていくことで、残された職員の負担はさらに増大し、負のスパイラルに陥ります。

職員の離職は、医療機関にとって最も避けたい事態です。 カスハラ対策は、職員の定着率を高め、貴重な人材を守るための重要な投資といえます。

患者への医療サービスの質の低下

職員の疲弊や離職は、最終的に他の患者への医療サービスの質の低下に直結します。人手不足による待ち時間の増加、職員の集中力低下による医療ミスのリスク増大、十分なコミュニケーションが取れないことによる患�者満足度の低下など、その影響は計り知れません。

安全で質の高い医療を提供し続けるためにも、カスハラは組織全体で取り組むべき喫緊の課題です。

医療機関でのカスハラ対策の課題

多くの医療機関で対策の必要性は認識されつつも、有効な対策を実行できているケースはまだ少ないのが現状です。

マニュアルの整備状況

カスハラ対応マニュアルを整備している医療機関は増えていますが、その内容が形式的なものにとどまっているケースが見受けられます。「マニュアルはあるが棚に眠っているだけ」「現場の実態に即しておらず、いざという時に役に立たない」といった声も少なくありません。

マニュアルは作成することが目的ではなく、全職員が理解し実践できるものでなければ意味がありません。

職員教育の不足

カスハラへの対応は、個々の職員のスキルや経験に依存しているのが実情です。しかし、専門的なトレーニングを受けないままでは、冷静かつ適切な対応は困難でしょう。

特に、正当なクレームとカスハラの線引きや、相手を刺激しない具体的な言い回し、警察への通報タイミングといった実践的なスキルは、座学だけでなくロールプレイングなどを通じた訓練が不可欠です。

組織としての対応体制の不備

最も大きな課題は、カスハラ対応を「現場の職員個人の問題」として捉え、組織的なバックアップ��体制が構築されていない点です。

職員が一人で矢面に立たされ、上司に相談しても「うまく対応して」と突き返されるような状況では、職員は無力感に苛まれて疲弊してしまいます。カスハラは、担当者個人ではなく、組織全体で対応するという明確な方針と体制を示すことが何よりも重要です。

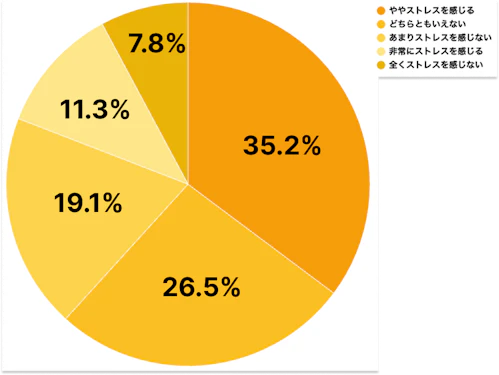

【独自調査】業務中の電話対応11.3%の方が「非常にストレスを感じる」

編集部では全国の企業で働き「1日1回以上は電話に出る」という男女200人を対象にアンケートを実施しました。「電話対応にストレスを感じていますか?」との設問には、「ややストレスを感じる」と答えた方が全体の35.2%、「非常にストレスを感じる」と答えた方が11.3%いました。

約4割の方が業務での電話対応になんらかのストレスを感じていることになります。

Q:電話対応にストレスを感じていますか?

(調査名:企業の電話対応に関する課題調査、調査対象:企業で勤務する20〜65歳の男女、有効回答数:200件、調査実施日:2025年8月18日)

調査手法:インターネット調査、調査実施会社:株式会社IVRy

効果的なカスハラ対策の実践

では、具体的にどのような対策を講じるべきなのでしょうか。��ここでは、カスハラを未然に防ぎ、発生時にも組織的に対応するための3つの柱をご紹介します。

カスハラ防止マニュアルの策定

実践的なマニュアルは、カスハラ対策の根幹です。以下の要素を盛り込み、誰が読んでも理解・実践できるものを作成しましょう。

- 基本方針の明記:「当院は、いかなるハラスメントも容認しません」という毅然とした方針を掲げます。

- 定義と具体例: 何がカスハラにあたるのか、具体的な言動を例示します。

- 対応フローチャート: 発生時の行動手順を、視覚的に分かりやすく示します。

- 役割分担: 初期対応者、管理者、警察への連絡担当など、役割を明確にします。

- 報告・記録様式の統一: 事実関係を正確に把握するため、所定のフォーマットを準備します。

職員向け研修の重要性

マニュアルを浸透させるためには、全職員を対象とした定期的な研修が不可欠です。

研修ではマニュアルの内容を周知徹底するとともに、過去の事例や典型的なケースを基にしたロールプレイングを取り入れましょう。実際に声に出して対応を練習することで、いざという時に冷静に行動できるようになります。

また、医師法に定められる「応召義務」は、決して無制限のものではないことを正しく理解させることも重要です。 患者によるハラスメント行為によって信頼関係が破壊された場合は、診療を拒否することが正当な行為として認められるケースもあります。この法的知識が、職員の精神的な支えとなるでしょう。

院内ポスターや公式サイトでの方針周知

カスハラ対策は、院内だけで完結するものではありません。「当院はカスタマーハラスメントに対して毅然と対応します」という方針を、院内ポスターや公式サイトなどを通じて、患者側にも明確に周知することが極めて重要です。

この「公的な宣言」は、潜在的な加害者に対する強力な抑止力となります。 事前にルールを明示することで、「知らなかった」という言い訳を封じ、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

カスハラ発生時の対応策

どれだけ予防策を講じても、残念ながらカスハラの発生をゼロにすることはできません。万が一の事態に備え、発生時の具体的な対応手順を定めておきましょう。

即時対応の手順

インシデント発生直後の対応が、その後の展開を大きく左右します。以下の3つの鉄則を徹底してください。

- 必ず複数名で対応する: 職員を一人で対応させてはいけません。必ず上司や他の職員が同席し、一人が対話、もう一人が記録といった役割分担をします。

- 相手の言い分を傾聴し、事実確認に努める: まずは相手の主張を冷静に聴き、感情的にならずに事実確認を行います。ただし、安易な謝罪や要求の受け入れは禁物です。

- 会話を記録する: 正確な状況把握と後の証拠保全のため、必ず会話内容を時系列で記録します。相手の許可を得て録音することも、極めて有効な手段です。

相談窓口の設置と活用

職員がカスハラを受けた際に安心して相談・報告できる窓口を設置しましょう。相談したことで不利益な扱いを受けない「ノーブレイム・カルチャー(非難しない文化)」を醸成することが重要です。

報告された事案は、個人の問題として処理するのではなく、組織として情報を集約・分析し、再発防止策に活かす仕組みを構築します。

警察や弁護士など外部機関との連携体制

事態がエスカレートし、院内での対応が困難だと判断した場合は、躊躇なく外部機関の力を借りるべきです。

特に、暴力行為、器物損壊、明確な脅迫があった場合は、直ちに警察へ通報します。 その際に不退去罪を適用してもらうためにも、「お引き取りください」と明確に退去を要求した記録が重要になります。

また、日頃からカスハラ問題に詳しい弁護士と顧問契約を結んでおけば、法的なアドバイスを受けたり、悪質な相手への対応を代理人として一任したりすることも可能です。こうした外部との連携体制が、組織の最終的な防波堤となります。

AIでカスハラ対策ができる?

今後は、テクノロジーを活用した対策も有効になるでしょう。例えば電話対応にAI音声応答システム(IVR)を導入し、一次対応を自動化することで、職員が直接暴言などに晒される機会を減らす�ことができます。

また、高解像度の防犯カメラ(音声録音付き)は、トラブルの抑止と証拠保全の両面で非常に効果的です。

継続的な改善と情報共有の仕組み作り

本記事で紹介した対策は、一度導入すれば終わりではありません。実際に運用する中で見えてきた課題を基にマニュアルや研修内容を定期的に見直し、改善していく「PDCAサイクル」を回し続けることが不可欠です。

東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合も

東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合があります。(2025年9月24日募集再開)

東京都内の中小企業は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に関するマニュアルを整備した上で要件を満たすことで、奨励金(40万円)の受給を申請できます。

また、カスハラ対策として電話自動応答の「アイブリー」を対象プランを新規契約すると、受給要件のひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として認められる場合があります。

この奨励金は「カスタマーハラスメント防止対策推進事業企業向け奨励金」と呼ばれるもので、事業者に東京都カスタマー・ハラスメント防止条例による措置を浸透させることを目的としています。

対象となる事業者は「常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等」で、その他いくつかの要件を満たす必要があります。また、カスハラ対策に関するマニュアルの整備し、実践的な取り組みとして「録音・録画環境の整備」、「AIを活用したシステム等の導入」「外部人材の活用」のいずれかを実施している場合に限られます。

取り組みのひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として、アイブリーの対象プランの新規契約を検討してみてはいかがでしょう。

まずはアイブリーのサービス資料をご覧いただき、担当者にご相談ください。

東京都カスハラ奨励金を利用するために

東京都のカスハラ奨励金を受給する要件のひとつとして、アイブリーの導入を適用できる可能性があります。アイブリーの各機能が電話応答でのカスハラ対策をサポートします。

ぜひ、アイブリーのサービス内容をわかりやすく解説した資料をご覧ください。

資料をダウンロード(無料)※奨励金の支給可否は、東京都の審査に基づき決定されます。申請要件の詳細は必ず公式サイトをご確認ください。

30着電まで無料

今すぐ試してみる料金や活用事例まで丸わかり

資料をダウンロードする※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。