逆カスハラとは?定義と企業がとるべき対策を徹底解説

近年、顧客からの過剰な要求や理不尽な言動、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。企業が従業員を守るための対策に追われる一方、従業員自身が顧客に対して過剰な反応や不適切な対応をしてしまう「逆カスハラ」と呼ばれる事案も散見されるようになりました。

このような状況は、企業のコンプライアンスやリスク管理において、極めて難しい舵取りが求められます。

本記��事では、逆カスハラ問題に対し、「逆カスハラ」の定義から、発生の背景にある心理的・組織的な原因、担当者向けの予防策を解説します。

逆カスハラとは

まず、「逆カスハラ」という言葉の正確な定義と、それが生まれた背景を理解しましょう。

逆カスハラの定義

「逆カスハラ」は、顧客から従業員へのハラスメントとは反対に、従業員が顧客に対して行う、職業倫理を逸脱した不適切な言動を指す俗称です。

重要なのは、これが法律や人事労務の専門用語ではない点です。その本質は、従業員の規律違反や企業の信用を損なうリスク行為として捉えるべきでしょう。暴言や威圧的な態度、正当な要求の拒否、SNSでの誹謗中傷など、その内容は多岐にわたります。

逆カスハラが生まれた背景

逆カスハラが注目されるようになった背景には、いくつかの要因が考えられます。

一つは、「カスハラ」という言葉の認知が拡大したことです。従業員保護の意識が高まる一方で、「顧客の言動=カスハラ」と短絡的に捉え、過剰な防衛反応を示してしまうケースが見られます。

また、恒常的なストレスによる従業員の疲弊も大きな要因です。日々の過酷なクレーム対応で精神的に追い詰められた結果、些細なきっかけで感情のコントロールを失い、不適切な対応に至ってしまいます。

カスハラと逆カスハラの違い

企業が対応する上で、両者の違いを明確に理解しておくことは極めて重要です。両者は構造も法的根拠も全く異なります。

カスタマーハラスメントは、厚生労働省の定義によれば「顧客等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので、それにより労働者の就業環境が害されるもの」です。この場合、企業は従業員を守るための安全配慮義務を負います。

一方、逆カスハラ(従業員の不適切な対応)は、従業員が守るべき就業規則や労働契約上の義務に違反する行為です。この場合、企業は組織の規律を維持するため、指導や懲戒処分を検討する責任があります。

項目 | カスタマーハラスメント(カスハラ) | 逆カスハラ(従業員の不適切な対応) |

|---|---|---|

行為者 | 顧客・取引先 | 従業員 |

被害者 | 従業員 | 顧客 |

法的論点 | 企業の安全配慮義務違反(労働契約法) | 従業員の職務専念義務違反・規律違反(就業規則) |

企業の責任 | 従業員を保護する義務 | 従業員を指導・監督する義務 |

具体例 | 暴言、脅迫、土下座の要求、長時間の拘束 | 顧客への暴言、威圧的態度、サービスの意図的拒否 |

このように、一つのトラブルにカスハラと逆カスハラの両側面が含まれる可能性もあるため、それぞれの観点から冷静に事実関係を分析することが求められます。

逆カスハラの実態

ここでは、逆カスハラの具体的な言動や、企業に与える深刻な影響について解説します。

逆カスハラと判断される言動の具体例

どのような行為が「従業員の不適切な対応」と見なされるのでしょうか。ここでは、典型的な例をいくつか紹介します。

- 感情的な応酬・暴言: 顧客のクレームに対し、「何様のつもりだ」「文句があるなら帰れ」といった侮辱的な言葉で応酬する行為。

- 威圧的な態度: カウンターを叩く、物を投げるように置く、睨みつけるなど、相手を威圧するような非言語的な行動。

- サービスの意図的な拒否・遅延: 正当な理由なく、特定の顧客へのサービス提供を拒否したり、意図的に対応を遅らせたりする行為。

- SNSなどでの誹謗中傷: 顧客の個人情報や、顔がわかる写真・動画を無断でSNSに投稿し、「こんな迷惑客が来た」などと誹謗中傷する行為。

- 物理的な接触: 顧客の腕を掴んだり、押し返したりするなど、不必要な身体的接触を行う行為。

これらの行為は、単なる「態度の悪さ」では済まされず、企業の信用を著しく傷つけ、場合によっては法的問題に発展するリスクをはらみます。

逆カスハラが企業や従業員に与える影響

従業員による不適切な対応は、企業、顧客、そして行為者である従業員自身にも深刻な悪影響を及ぼします。

企業への影響��としては、ブランドイメージの失墜が最も大きな打撃です。SNSなどを通じて不適切な対応が拡散されれば、「従業員教育のできていない会社」というネガティブな評判が広がり、顧客離れや売上低下に直結しかねません。また、顧客から損害賠償請求訴訟を起こされるなどの法的リスクも発生します。

従業員への影響も無視できません。不適切な対応は、他の真面目に働く従業員の士気を著しく低下させ、職場環境の悪化を招きます。また、行為者自身も懲戒処分を受ける可能性があり、キャリアに傷がつくこともあります。

逆カスハラが発生する原因と心理

従業員の不適切な対応は、個人の資質だけに起因する問題ではありません。その背後には、深刻な組織的・心理的要因が存在します。

逆カスハラが起こりやすい職場環境

以下のような特徴を持つ職場では、従業員が追い詰められやすく、逆カスハラが発生するリスクが高まります。

- サポート体制の欠如: 従業員がカスハラ被害を上司に訴えても、「そのくらい我慢しろ」「君の対応が悪いからだ」といった二次被害(セカンドハラスメント)に遭う環境。これでは従業員は「会社は守ってくれない」と感じ、過剰な自己防衛に走りがちです。

- 不明確な対応方針: 会社としてカスハラにどう対処するかの明確な基準やルールがなく、対応を現場任せにしている状態。権限が与えられていない従業員は、孤立無援で対応せざるを得なくなります。

- 不適切な人事評価: クレームを受けたこと自体が、従業員のマイナス評価に直結するような制度。これにより従業員は被害を報告しなくなり、ストレスを一人で抱え込んでしまいます。

逆カスハラをしてしまう人の心理的背景

顧客対応は、常に自分の感情をコントロールし、職業人としての仮面を被り続ける「感情労働」です。この感情労働による過度なストレスは、従業員を「バーンアウト(燃え尽き症候群)」に陥らせることがあります。

バーンアウトは、まず「情緒的消耗感」から始まり、次に顧客に対して非人間的で冷淡な態度をとる「脱人格化」へと進みます。逆カスハラは、この「脱人格化」の段階で顕在化しやすいと言えます。精神的に疲弊しきった従業員はストレスへの耐性が著しく低下し、かつては冷静に対処できたはずの挑発にも、衝動的に反応してしまうのです。

つまり、従業員の不適切な対応は、多くの場合、個人の性格の問題ではなく、組織が従業員の心理的限界を超える負荷をかけ続けた結果として現れる、危険なサインと言えます。

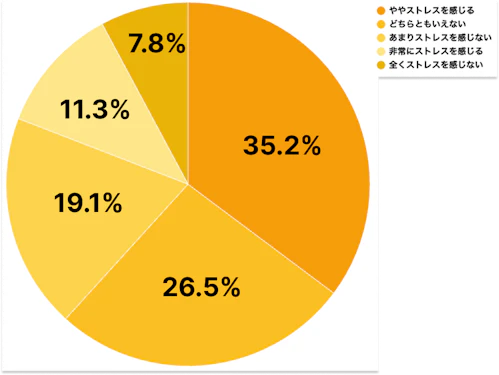

【独自調査】業務中の電話対応11.3%の方が「非常にストレスを感じる」

編集部では全国の企業で働き「1日1回以上は電話に出る」という男女200人を対象にアンケートを実施しました。「電話対応にストレスを感じていますか?」との設問には、「ややストレスを感じる」と答えた方が全体の35.2%、「非常にストレスを感じる」と答�えた方が11.3%いました。

約4割の方が業務での電話対応になんらかのストレスを感じていることになります。

Q:電話対応にストレスを感じていますか?

(調査名:企業の電話対応に関する課題調査、調査対象:企業で勤務する20〜65歳の男女、有効回答数:200件、調査実施日:2025年8月18日)

調査手法:インターネット調査、調査実施会社:株式会社IVRy

企業が取るべき逆カスハラへの対策

逆カスハラを防ぐためには、問題が発生してから対処するのではなく、未然に防ぐためのプロアクティブな体制構築が不可欠といえます。ここでは、企業が具体的に取るべき3つの対策を解説します。

予防策としての社内体制整備

すべての対策の土台となるのは、企業としての断固たる姿勢を示すことです。

- ハラスメントポリシーの策定と周知: 「当社は、顧客から従業員へ、また従業員から顧客へ、いかなるハラスメントも容認しない」という明確な方針を策定し、内外に示します。従業員にとっては「守られている」という安心材料に、顧客にとっては不当な要求を抑制する効果が期待できます。

- 相談窓口の設置: 従業員が安心してハラスメント被害やストレスについて相談できる、独立した窓口(人事部や外部EAPなど)を設置し、その利用を促進します。

- 公正な人事評価: ハラスメント被害に遭ったことや、会社のルールに則って対応した結果クレームになったことが、不利益な評価に繋がらない仕組みの構築が求められます。

発生時に冷静に対応するための基本姿勢

従来の接客マナー研修に加え、困難な状況を乗り切るための高度なコミュニケーションスキルを従業員に提供することが重要になります。

- デエスカレーション技術: 興奮している相手を鎮静化させるための技術です。相手の感情に理解を示しつつ要求には同意しない、冷静な態度を保つ、物理的な距離を取る、といった具体的な方法を学びます。

- アサーティブ・コミュニケーション: 自分も相手も尊重しながら、誠実に自分の意見や要求を伝える手法です。「あなたの要求は受け入れられません」とただ拒否するのではなく、「そのご要望にはお応えしかねますが、代わりに〇〇というご提案はいかがでしょうか」と、対立を避けつつも毅然とした態度で伝える訓練を行います。

事実確認のための記録方法

万が一インシデントが発生した場合に備え、客観的な事実を記録することは、企業と従業員双方を守るために極めて重要です。

- 時系列での記録: いつ、どこで、誰が、何を言った・何をしたのかを、具体的に時系列で記録するよう徹底します。感情的な記述は避け、客観的な事�実に徹することが大切です。

- 物的証拠の保全: 通話の録音や防犯カメラの映像は、最も強力な証拠となり得ます。データの保存方法やアクセス権限に関するルールを予め定めておきましょう。

これらの対策は、従業員個人に責任を押し付けるのではなく、組織全体で問題に取り組み、従業員が安心して働ける環境を整えることを目的としています。

健全な職場環境のために

本記事では、「逆カスハラ」という複雑な問題について、その定義から原因、具体的な対策について解説しました。

従業員による顧客への不適切な対応は、多くの場合、個人の資質の問題ではなく、組織的なサポート体制の不備や、過度な心理的負荷が生み出す「症状」です。この本質を理解せず、問題行動を起こした従業員を罰するだけでは、根本的な解決には至りません。

真の解決策は、企業が従業員をハラスメントから守る断固たる姿勢を示し、彼らが心身ともに健康で、尊厳を持って働ける環境を構築することにあります。

こういった取り組みは、従業員のエンゲージメントを高め、離職率を低下させるだけでなく、結果的にサービスの質を向上させ、長期的な企業の成長に繋がる重要な経営課題といえるでしょう。

東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合も

東京都の事業者ならカスハラ奨励金を適用できる場合があります。(2025年9月24日募集再開)

東京都内の中小企業は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に関するマニュアルを整備した上で要件を満たすことで、奨励金(40万円)の受給を申請できます。

また、カスハラ対策として電話自動応答の「アイブリー」を対象プランを新規契約すると、受給要件のひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として認められる場合があります。

この奨励金は「カスタマーハラスメント防止対策推進事業企業向け奨励金」と呼ばれるもので、事業者に東京都カスタマー・ハラスメント防止条例による措置を浸透させることを目的としています。

対象となる事業者は「常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等」で、その他いくつかの要件を満たす必要があります。また、カスハラ対策に関するマニュアルの整備し、実践的な取り組みとして「録音・録画環境の整備」、「AIを活用したシステム等の導入」「外部人材の活用」のいずれかを実施している場合に限られます。

取り組みのひとつである「AIを活用したシステム等の導入」として、アイブリーの対象プランの新規契約を検討してみてはいかがでしょう。

まずはアイブリーのサービス資料をご覧いただき、担当者にご相談ください。

東京都カスハラ奨励金を利用するために

東京都のカスハラ奨励金を受給する要件のひとつとして、アイブリーの導入を適用できる可能性があります。アイブリーの各機能が電話応答でのカスハラ対策をサポートします。

ぜひ、アイブリーのサービス内容をわかりやすく解説した資料をご覧ください。

資料をダウンロード(無料)※奨励金の支給可否は、東京都の審査に基づき決定されます。申請要件の詳細は必ず公式サイトをご確認ください。

30着電まで無料

今すぐ試してみる料金や活用事例まで丸わかり

資料をダウンロードする※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。