コールセンターの費用相場は?外注と内製の料金を比較解説

この記事はこんな方におすすめ

- インバウンドコールセンターのインハウス運営を続けるリスクと外注化のコストを比較したい

- 入電数の変動が大きく、社内リソースを最適化するために固定費の変動費化を検討している

- 自社にしかできない高度な対応と電話代行で完結する一次対応とを切り分けたい

この記事の中身をPDFできれいに保管!

印刷用や配布用などにお役立てください。

コールセンターの導入を検討する企業にとって、内製(自社構築型)と外注(アウトソーシング型)のどちらを選ぶべきか、その判断は重要な経営課題となっています。費用対効果を最大化し、持続可能な運営体制を構築するためには、それぞれの特徴や費用構造を十分に理解することが必要です。

本記事では、コールセンターを内製した場合と外注した場合、それぞれのメリット・デメリットや導入費用の目安などを比較し、委託先を選ぶポイントも解説します。

また、具体的なおすすめサービスについて知りたい方は「コールセンター委託会社のおすすめ5社」からお読みください。

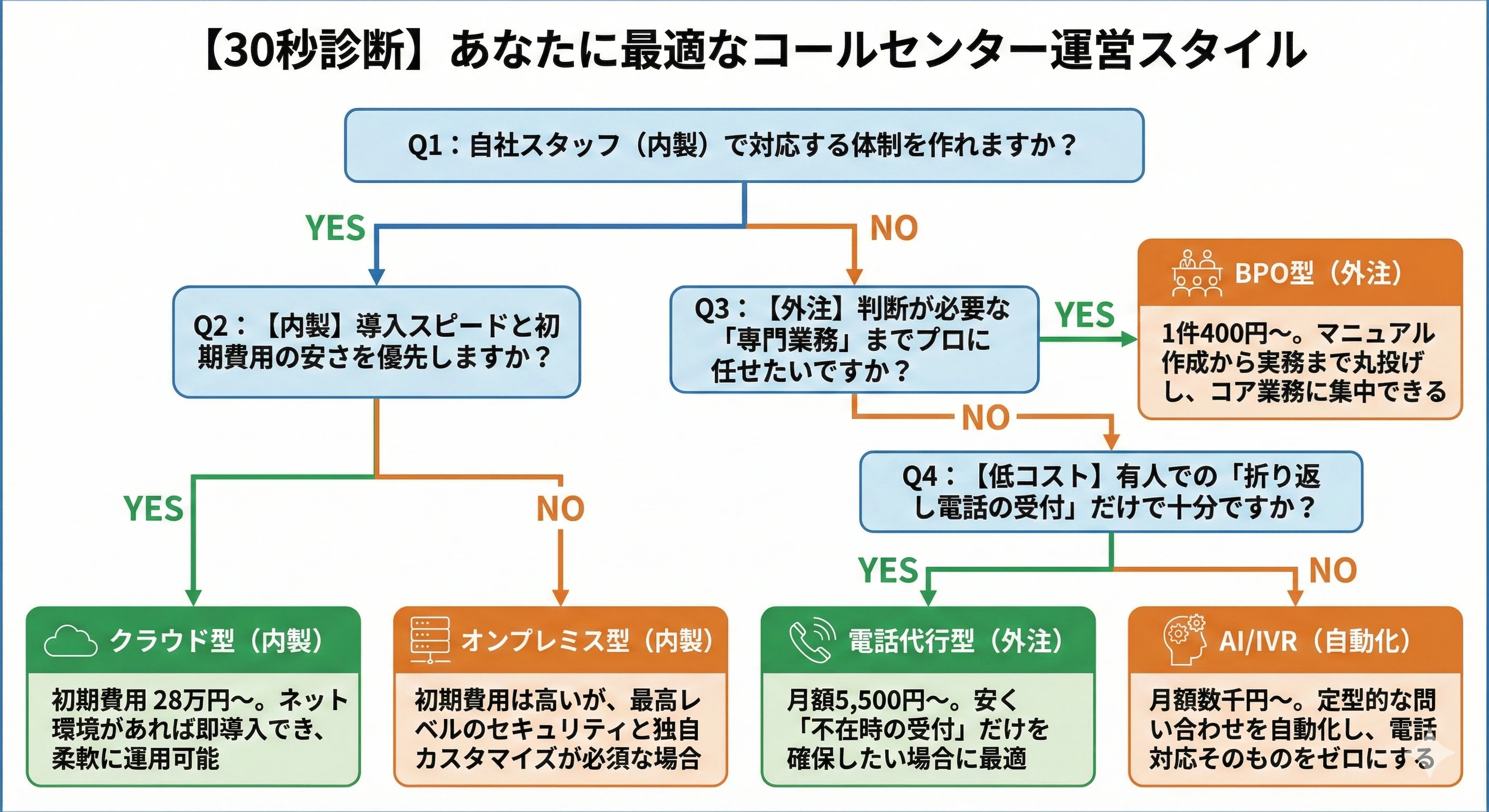

【30秒診断】あなたに最適なコールセンター運営スタイル

ここまで読んで、自社で構築すべきか、外部に委託すべきか、あるいはAIで自動化すべきか……。コストやリソースの条件が複雑で、どれが正解か迷ってしまう方も多いはずです。

そこで、貴社の現状と優先順位に合わせて、運営スタイルを判定する診断チャートをご用意しました。

4つの質問に直感で答えるだけで、貴社が今選ぶべき選択肢がすぐに見つかります。

Q1:自社スタッフ(内製)で対応する体制を作れますか?

- YES → Q2へ

- NO → Q3へ

Q2:【内製】導入スピードと初期費用の安さを優先しますか?

- YES:クラウド型(内製)がおすすめ(初期費用が抑えめ。ネット環境があれば即導入でき、柔軟に運用可能)

- NO:オンプレミス型(内製)がおすすめ(初期費用は高いが、最高レベルのセキュリティと独自カスタマイズが必須な場合)

Q3:【外注】判断が必要な「専門業務」までプロに任せたいですか?

- YES:BPO型(外注)がベスト(1件400円〜。マニュアル作成から実務まで丸投げし、コア業務に集中できる)

- NO → Q4へ

Q4:【低コスト】有人での「折り返し電話の受付」だけで十分ですか?

- YES:電話代行型(外注)がおすすめ(月額5,500円〜。安く「不在時の受付」だけを確保したい場合に最適)

- 電話代行サービスのおすすめは「電話代行サービスのおすすめ15選!各社の費用やポイントを解説」をご覧ください。

- NO(人件費を削り自動化したい):AI電話/IVRがベスト(月額数千円〜。定型的な問い合わせを自動化し、電話対応そのものをゼロにする)

- AI電話サービスのおすすめは「AI電話サービス比較14選!導入企業200人に聞いた選び方も」をご覧ください。

内製(自社構築型)コールセンターの費用と特徴

コールセンターを内製(自社構築)する場合、導入時の「初期投資」と、運用を維持するための「継続的なランニングコスト」の両面を考慮する必要があります。

特にシステム面では、「クラウド型」と「オンプレミス型」のどちらを選択するかによって、コスト構造が大きく異なります。

「クラウド型」と「オンプレミス型」の違いについて、より詳しく知りたい方は「CTIシステムとは?機能や仕組み」をご覧ください。

以下に、10席規模のコールセンターを構築した場合の費用目安をまとめました。

クラウド型 | オンプレミス型 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

初期費用 | システム本体・導入費用 | 約10万 〜 50万円 | 約400万 〜 700万円 | クラウド: アカウント発行料、初期設定代行費(※1)。 オンプレ: PBX本体(200万〜)、ライセンス、回線工事 |

設備・備品代 | 約120万 〜 180万円 | 約150万 〜 220万円 | PC(10台)、ヘッドセット(15個) | |

採用・教育費用 | 約150万 〜 250万円 | 約150万 〜 250万円 | 12〜15名の採用広告費、面接工数、研修 | |

初期費用の合計 | 約280万 〜 480万円 | 約700万 〜 1,170万円 | ||

月額費用 | システム利用・保守費 | 約15万円 | 約6.5万円 | オンプレは一括購入のため月額は安い |

サーバー・インフラ維持費 | 0円 | 約2.5万円 | 電気代、スペース代、OS更新等 | |

ハードウェア更新 | 0円 | 約5万円 | サーバー・電話機の買い替え | |

人件費(12名想定) | 約350万円 | 約350万円 | 時給1,500円・社会保険料込で計算(※2) | |

月額費用の合計 | 約365万円 | 約364万円 | オフィス賃料はコスト対象外 | |

5年運用の合計コスト | 約2億2,200万円 | 約2億2,840万円 | 耐用年数表(※3)を参照 |

※1 参考:BIZTEL料金表 , CT-e1/SaaS 料金体系 , MiiTel料金プラン などから中央値を算出

※2 参考:コールセンタージャパン:全国採用時 時給調査

※3 参考:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表

表から分かる通り、クラウド型を採用することで初期投資は大幅に抑制できます。一方で、5年間の長期運用を見据えた場合、トータルコストにおける両者の差は極めて限定的となります。

規模別の費用相場

あくまで一般的な目安ですが、事業規模別の費用感を以下の表にまとめました。

項目 / 規模 | 小規模(5席) | 中規模(20席) | 大規模(50席) |

|---|---|---|---|

想定人員(予備含む) | 7名 〜 8名 | 28名 〜 30名 | 70名 〜 75名 |

初期費用 | 約150万 〜 250万円 | 約600万 〜 900万円 | 約1,500万 〜 2,500万円 |

月額費用 | 約200万 〜 300万円 | 約800万 〜 1,100万円 | 約2,000万 〜 3,000万円 |

5年間の合計費用 | 約1.2億 〜 1.8億円 | 約4.8億 〜 6.6億円 | 約12億 〜 18億円 |

また、この表における費用感は「一般的なコールセンター」を想定した費用相場の見積もりです。

そのため、導入するシステムのグレードやオフィスの立地、採用する人材のスキルなど、様々な要因で費用は大きく変動します。

運用・品質面から見る内製のメリット・デメリット

また、コスト面以外での内製のメリット・デメリットは以下の通りです。

内製するメリット | 内製するデメリット |

|---|---|

|

|

以上の特徴を踏まえると、コールセンターの内製化が適しているのは、「極めて機密性の高い個人情報を扱う」「業務の専門性が高く、外部委託では品質維持が困難」といった特殊な事情を持つ企業です。長期的な視点に立ち、採用や教育に十分なリソースを投下できる体制がある場合に、そのメリットを最大化できるでしょう。

「運営コストが半減」は、どの企業でも実現可能な目標です。もちろん、すべての企業で一律に半減するわけではありませんが、これまで電話応答に多くの人員を割いていたり、高額な外注サービスを利用していたりした企業であれば、十分に目指せる目標と言えます。

重要なのは、どの業務を自動化するかを見極めることです。問い合わせ全体の4〜7割は定型的な内容とも言われます。これらを月額数千円から利用できるアイブリーで自動化できれば、人件費や外注費を圧縮でき、結果として運営コストの大幅な削減に繋がります。

外注(アウトソーシング型)コールセンターの費用と特徴

アウトソーシング型は、自社での設備投資や人材採用を必要とせず、短期間かつ低コストで運用を開始できるのが最大のメリットです。

外注サービスは、主に簡易的な受電を代行する「電話代行型」と、専門的な業務プロセスまで委託する「BPO型」に大別されます。1,000〜2,000件程度の受電を想定した際の費用目安は以下の通りです。

BPO型(従量課金) | 電話代行型 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

初期費用 | 業務設計・システム設定費 | 約10万 〜 50万円 | 約1万 〜 3万円 | BPO型: マニュアル作成・CRM連携。 代行型: 簡易的なヒアリング項目設定のみ。 |

オペレーター研修費 | 約10万 〜 30万円 | 0円 〜 1万円 | BPO型: 数日間の専門業務研修。 電話代行型: 定型対応の場合はほぼ不要。 | |

初期費用の合計 | 約20万 〜 80万円 | 約1万 〜 4万円 | ||

月額費用 | 管理費・基本料金 | 約5万 〜 20万円 | 約0.5万 〜 2万円 | BPO型: 報告書作成・品質管理込み。 電話代行型: サービス維持費のみ。 |

運用人件費(コール単価) | 約50万 〜 150万円 | 約5万 〜 20万円 | BPO型: 1件400〜800円程度。(※4) 電話代行型: 1件100〜200円程度。(※5) | |

システム・通信費 | 0円 〜 3万円 | 0円(基本料に含む) | 共有型は専用ツールのID料等が発生する場合あり。 | |

月額費用の合計 | 約55万 〜 173万円 | 約5.5万 〜 22万円 | 1,000〜2,000件の受電を想定 | |

5年運用の合計コスト | 約3,320万 〜 1.1億円 | 約330万 〜 1,300万円 |

※4 参考:コールセンター委託会社10社の費用から算出(IVRy調べ)

※5 参考:電話代行サービス15社の費用から算出(IVRy調べ)

料金体系別の費用目安

コールセンター代行の月額料金は、BPO型以外にも主に以下の4つの体系に分類されます。自社の問い合わせ量や業務内容に合わせて、最適なプランを選ぶことが重要です。

料金体系 | 概要 | 費用相場(月額) | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|

月額固定型 | 一定のコール件数までを固定料金で対応 | 10万円~50万円 | メリット: 予算管理がしやすい。 |

従量課金型 | 対応したコール件数に応じて課金 | 案件による | メリット: 無駄なコストが発生しない。コール数が少ない、または変動が大きい場合に適している。 |

成果報酬型 | アポイント獲得などの成果に応じて課金 | 案件による | メリット: 成果が出なければ費用を抑制でき、費用対効果が高い。 |

席数契約型 | 専任のオペレーター席数を確保する契約 | 20万円~50万円/席 | メリット: 高品質で専門性の高い対応が期待できる。 |

運用・品質面から見る外注のメリット・デメリット

また、コスト面以外での外注するメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

外注型コールセンターは、「早期にコールセンター機能を立ち上げたい」「特定の定型業務を切り出して、社内リソースをコア業務に集中させたい」という企業に最適です。

特に、入電数の変動が激しいキャンペーン時や、夜間・休日のみの対応を希望する場合など、柔軟な体制構築を優先したいシーンで高い投資対効果を発揮します。

詳しくは関連記事の「コールセンター代行おすすめ17選を徹底比較!料金や選び方も」をご覧ください。

詳しくは関連記事の「コールセンター委託のメリット・デメリット、費用、選び方を徹底解説」をご覧ください。

格安の電話代行では基本的な電話受付対応のみが基本料金に含まれており、それ以上の対応には追加料金が発生する場合が多くあります。自社が現在行っている電話対応のうち、何件ぐらいを外部委託したいかを明確にしておきましょう。

コールセンター運営費用に関する注意点

コールセンターの運営費用を検討する際、内製と外注のどちらを選ぶにしても、表面的な金額だけでなく、潜在的なコストやリスクを理解しておくことが重要です。

安易な判断は「思ったより費用がかさんだ」「期待した効果が得られなかった」といった事態を招きかねません。

ここでは、内製型と外注型それぞれで確認すべき費用面のポイントを解説します。

内製型コールセンターの注意点

自社でコールセンターを構築・運営する内製型は、自由度が高い一方、見落としがちなコストに注意が必要です。

初期費用だけでなく、ランニングコストを十分に把握し、計画に織り込みましょう。

ランニングコストの詳細確認

- 人件費関連(採用・研修・給与・福利厚生)

- システム関連(維持管理・ライセンス更新)

- 固定費関連(オフィス賃料・通信費・光熱費)

- 人員管理関連(繁忙期・閑散期の調整コスト)

外注型コールセンターの注意点

コールセンター業務を外部に委託する外注型は、契約内容や品質管理に関する費用面に注意が必要です。

確認すべき主なポイントは以下の通りです。

料金体系の詳細確認

- 基本料金に含まれるサービス範囲、超過料金の条件

- コール単価・時間単価

- 最低利用期間・コール数の有無

- オプションサービスにかかる費用

品質担保とコストのバランス

- オペレーターの対応品質や研修体制

- SLA(サービス品質保証)の内容

- 品質維持のためのモニタリング・レポート費用

契約条件の確認

- 契約更新時の料金改定の可能性や条件

- 中途解約時の違約金の有無や金額

上記を曖昧なまま契約すると、予期せぬ追加費用が発生したり、期待したサービスレベルが得られなかったりする可能性があります。

複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と費用を慎重に比較検討しましょう。

コールセンターの費用を削減する4つのステップ

続いては、コールセンターの費用を効果的に削減するための具体的な4つのステップを紹介します。自社の状況に合わせて最適な方法を見つけ、コスト削減を実現しましょう。

ステップ1:問い合わせ件数自体を削減する

コールセンターの費用を削減する上で、まず考えたいのが「問い合わせ件数自体を減らす」というアプローチです。顧客からの入電が少なくなれば、オペレーターの対応時間や必要な人員数を抑えられ、結果として人件費や通信費といったコストの削減につながります。

具体的な対策としては、以下のものが挙げられます。

- FAQ(よくある質問)の充実 :ウェブサイトのFAQページを強化し、顧客が自己解決できる情報量を増やすことが有効です。

- チャットボットの導入 :簡単な質問にはチャットボットが自動で応答する体制を構築します。

- サポートコンテンツの提供 : 製品マニュアルやチュートリアル動画を顧客にとって理解しやすい形で整備します。

コールセンターの運営コストを削減するには、顧客が電話をかける前に疑問を解消できる環境を整えることが大切です。

従来型のオンプレミスPBXを導入する場合、最低でも機器費用と工事費で数百万円の初期投資が必要になるケースは少なくありません。また、人件費や設備投資を自社で抱える必要がないため、多くの場合で内製よりコストを抑えられます。

ただし、専門性の高い業務や頻繁な仕様変更が想定される場合は、一概にそうとは言えません。自社の状況に合わせて、内製、外注、そして「アイブリー」のような対話型AIのようなツールを最適に組み合わせることが重要です。

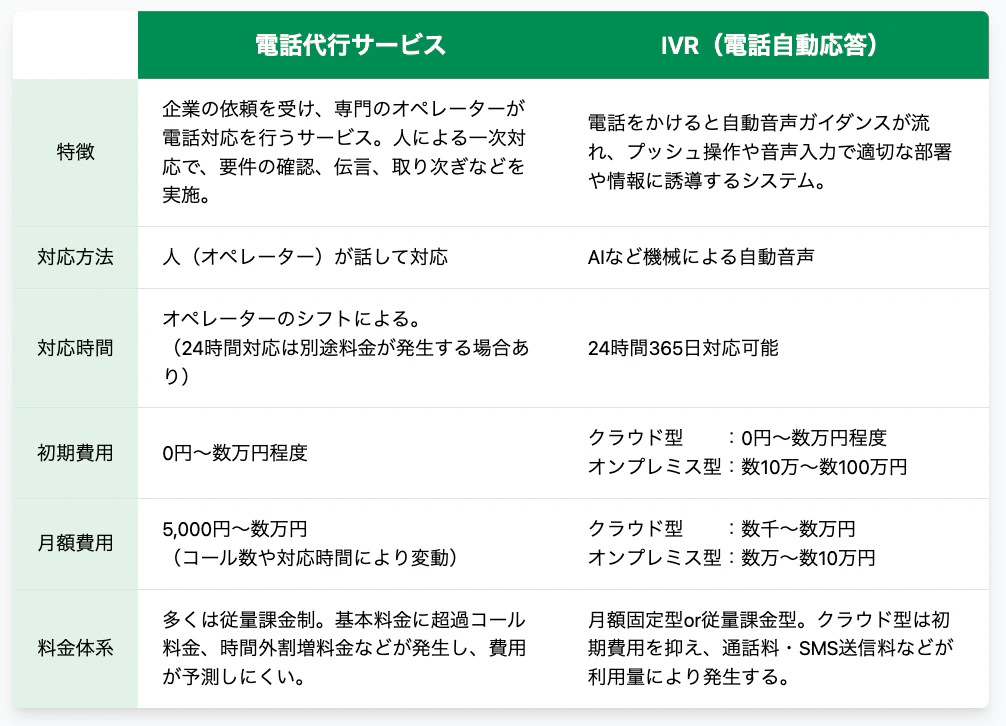

ステップ2: IVR(自動音声応答システム)を活用する

次に取り組みたいのが、IVR(自動音声応答システム)の活用です。IVRは、顧客からの電話に自動で応答し、音声ガイダンスに従って用件を伺い、適切な窓口へ振り分けるシステムを指します。

IVRを導入すると、簡単な質問への自動回答や、担当部署への適切な振り分けを自動で行えます。

これにより、オペレーターが直接対応する件数を減らし、業務の効率化と人件費の最適化が期待できるでしょう。

ステップ3:内製の場合は運営体制を見直す

自社でコールセンターを運営している場合、費用削減のポイントは「運営体制」の見直しです。

主なポイントは以下の3点です。

ポイント | 内容 |

|---|---|

1.採用・定着率向上 | 自社に合った採用方法の選定・研修プログラムの充実、キャリアパスの明確化で離職率を低下を目指す |

2.システム・設備投資 | クラウド型システムを導入し、必要な機能だけを選択する。業務量に応じた柔軟な規模調整で無駄を防ぐ |

3.日常的な運用コスト | 通話パターンに応じた通信プランを選定し、シフト調整による適切な人員配置を実施する |

ステップ4:外注の場合は委託先との連携と契約内容を見直す

外注してコールセンターを運営している場合、委託先との連携方法や契約内容を見直すことで、コスト最適化の余地が見つかることがあります。

コールセンターの外注費用を削減するポイントを3つ紹介します。

ポイント | 内容 |

|---|---|

1.適切な事業者を選定 | 複数社から見積もりを取得し、価格・品質・サポート体制を比較。自社の業務内容や規模に合った事業者を選ぶ |

2.サービス内容の精査 | 不要なオプションを見直し、代替手段で対応できる機能がないか確認。定期的に利用状況を分析し最適化する |

3.契約条件の見直し | 長期契約割引や繁忙期・閑散期で調整可能なプランを活用。スポット対応には期間限定プランも検討する |

コールセンター委託会社のおすすめ5社

コールセンター業務を外部に委託することで、専門性の高い顧客対応が期待できます。しかし、数多くの委託会社の中から自社のニーズに最適な1社を見つけ出すのは簡単ではありません。

以下に、信頼と実績のあるコールセンター委託会社を5社ご紹介します。

会社名 | 特徴 | 料金目安 |

|---|---|---|

カスタマーサポートPlus(マーケティングアソシエーション) | マルチチャネル対応、正社員オペレーターによる高品質な対応 | 要問い合わせ |

e秘書(ベルシステム24) | 30年以上の実績、24時間・多言語対応など豊富なオプション | 月額10,000円〜 |

あんしん電話当番サービス(TMJ) | セコムグループ、24時間365日対応、手頃なパック料金 | 月額30,000円〜 |

約3,000社の実績、国内外40以上の拠点、柔軟なプラン | 要問い合わせ | |

33年以上の実績、不動産・士業など業種別の専門対応が可能 | 月額25,000円〜 |

より詳細な紹介や委託会社を選ぶ際のチェックポイントについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

気になる方はこちらもあわせてご覧ください。

コールセンターの費用を抑えるならIVR!活用事例を紹介

IVRとは、電話の着信時に自動音声で応答し、顧客の用件に応じて適切な窓口へ振り分けるシステムです。「〇〇のお問い合わせは1を、△△は2を…」といった案内を聞いたことがある方も多いでしょう。

有人コールセンターの代替・補完手段として導入が進んでおり、24時間対応を低コストで実現できます。

ここでは、電話自動応答サービス「アイブリー」を導入し、コスト削減を実現した事例をご紹介します。

IVR導入で電話の自動化率が最大70%超に

コールセンターが抱えがちな「人員配置の難しさ」や「増加する応答コスト」といった課題に対し、IVRが解決に貢献したアソビュー株式会社の事例です。

導入企業 : アソビュー株式会社(遊び・体験予約サイト「アソビュー!」運営)

課題 | アイブリー導入後の成果 |

|---|---|

・コールセンターの人員配置の難しさ ・増加する電話応答コスト | 電話問い合わせの自動化率が1カ月目で50%を達成。現在では日によっては最大70%を超えることも コールセンターの運用コスト低減に大きく寄与 |

IVR導入によって、電話問い合わせの自動化率が大幅に向上し、コールセンター運営の効率化とコスト最適化を実現しています。

有人コールセンターからIVRサービスに切り替えコスト削減

続いては、有人対応型のコールセンターからIVRサービスへの切り替えで大幅なコスト削減と業務効率化を実現した事例です。

導入企業 : 株式会社いろはネットワークス(新規事業構築・ネットワークコンサルティング)

課題 | アイブリー導入後の成果 |

|---|---|

・有人コールセンターの高額な費用 ・営業電話など不要な電話への対応負荷 | 月額10万円以上かかっていたコールセンター費用を大幅に削減 ブラックリスト機能で営業電話をブロック Microsoft Teams連携の活用で業務効率化も実現 |

コスト削減だけでなく、不要な電話対応の削減や他ツールとの連携による業務効率化も実現しています。

関連記事:高額だった有人対応のコールセンターから、電話自動応答サービスに変更したことで費用を大幅に削減。【いろはネットワークス】

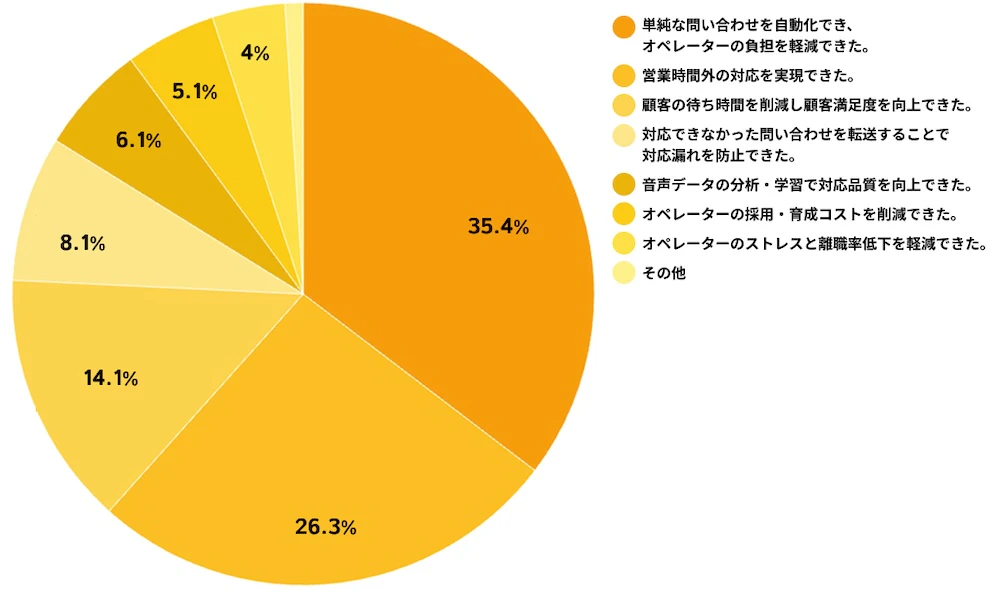

【独自調査】コールセンターにIVRを導入「オペレーターの負担を軽減できた」35.4%

自社のコールセンターを持っている企業のなかには、IVR(電話自動応答)を導入しているところがあります。

編集部では、実際にコールセンターを運営している企業で働く男女230人を対象にアンケートを実施。うち「IVRを導入している」と回答した99人に、「IVRやAI電話などの自動応答システム導入によって得られた最大の効果」について聞きました。

もっとも多かったのは「単純な問い合わせを自動で処理し、オペレーターの負担を軽減できた」で35.4%、次いで「営業時間外の対応を実現できた」が26.3%、「顧客の待ち時間を削減し、顧客満足度を向上できた」が14.1%となりました。

Q:IVRやAI電話などの自動応答システム導入によって得られた最大の効果は何ですか?

コールセンターにおいてもIVRが一定の効果をあげていることがわかります。

(調査名:IVR導入企業向けアンケート調査、調査対象:25〜65歳の経営者・役員・会社員、有効回答数:99件、調査実施日:2025年11月25日)

調査手法:インターネット調査、調査実施会社:株式会社IVRy

はじめての電話対応ツールはアイブリーがおすすめ

コールセンターシステムの導入を検討しているものの、「オペレーターが3人しかいない…」「大規模コールセンターを作りたいわけじゃない…」とお悩みの方には、AI電話自動応答サービスのアイブリーをおすすめします!

アイブリーなら月額3,317円~(年払いの場合/電話番号維持費除く)利用でき、スタッフが増えても料金は変わりません。コールセンターシステムだと高機能すぎる、という方におすすめです。

無料トライアルを

今すぐ試してみる自社に合ったサービスが見つかる

資料をダウンロードするAI自動応答機能でスタッフの負担を削減

アイブリーの電話自動応答機能は、よくある質問には自動で回答できるほか、かかってきた電話にSMSを自動送信したり、重要な電話は担当者へ直接つなぐことも可能です。

音声ガイダンスは、テキストを入力するだけでAIが自動で読み上げてくれるので、どんな企業にもピッタリのガイダンスを手軽に用意することができます。

便利な顧客管理機能(CRM)付き

アイブリーの顧客管理機能(CRM)は、顧客の電話番号と氏名・住所・性別などの個人情報を管理できるほか、電話による問い合わせ履歴なども紐づけて管理できます。

通話しながらメモを残すこともできるので、ひとりひとりの顧客に寄り添ったきめ細かい対応が実現できます。

顧客対応の通話履歴を分析できる

アイブリーならAIを使った通話履歴分析ができるため、どの時間帯にどんな電話が多いのか、などの分析だけでなく、顧客が何を求めているのか、ニーズを把握でき、より顧客が求める商品・サービスの開発に役立てることができます。

アイブリー導入による成功事例

他社比較での費用の安さが最大の決め手!ビジネスフォンと組み合わせて、営業電話対応を省人化

OWNDAYS | オンデーズ

アイブリーの導入によって、すべての電話に確実に対応できる環境を構築!

シギラセブンマイルズリゾート

電話自動応答とSMS送信機能でフロントスタッフの対応工数9割削減に成功!ホテル来客者のCX改善に大きく貢献

ナインアワーズ/℃(ドシー)

本部と店舗それぞれの電話課題解消のため導入を決定。店舗の電話は1/2へ削減に成功

アップガレージグループ

コロナ禍で殺到した電話を効率化!通常業務まで効率的に!

なの花薬局

ホワイトリストや自動応答で電話件数が1/2へ。低コストで運用でき、電話対応のストレスが激減!

更科堀井

無料トライアルを

今すぐ試してみる社内でのプレゼンにも使える

資料をダウンロードする料金プランについては下記からもご覧い��ただけます。

コールセンター費用に関するよくある質問

コールセンターの費用に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 1コールあたりの単価はどれくらい?

A. 従量課金制の場合、1コールあたり数百円から数千円まで、業務の専門性や難易度によって大きく変動します。簡単な受付業務であれば安価に、技術的なサポートなど専門知識が必要な場合は高価になる傾向があります。

Q. 席単価の相場は?

A. 専任オペレーターを確保する席数契約型の場合、月額20万円~50万円/席が一般的な相場です。委託先の規模やオペレーターのスキル、対応時間帯などによって価格は変動します。

席単価の見積もりについて、詳しくは「コールセンターの見積もり費用はいくら?料金体系別の相場と安く抑えるコツ」をご覧ください。

Q. 深夜や休日の対応は追加料金がかかる?

A. はい、多くの委託会社では、営業時間外(夜間・早朝・土日祝日)の対応には割増料金が設定されています。 契約前に料金体系を詳細に確認することが重要です。

自社に最適なコールセンターで費用対効果を最大化しよう

コールセンター選びで重要なのは、費用の比較だけではありません。自社の業務特性や将来的な拡張性、顧客満足度の目標など、総合的な観点から判断することが大切です。

コールセンターを導入する際は小規模から段階的に拡大していく方法や、内製と外注のハイブリッド型の採用など、自社に最適な形を見つけることをおすすめします。特に、立ち上げ初期は想定外の課題も多く発生するため、段階的なアプローチが有効です。

.jpg)

.jpg?fm=webp)