コールセンターのAI導入事例19選!メリットと効果的な導入方法を解説

人材不足によるサービスの品質低下やコスト削減の圧力など、現代のコールセンターはさまざまな課題を抱えています。

そんな厳しい現状を打破する一手として期待が高まっているのが、AIテクノロジーを用いたコールセンターシステムです。チャットボットやボイスチャット、声紋認証といったAIツールを活用することで、コールセンター業務を効率化して顧客満足度を向上させるとともに、コスト削減を図れます。

今回は、AIツールを導入したコールセンターの成功事例と、AIツールの導入手順、導入の注意点について詳しく解説します。人材不足や顧客満足度の低下、コスト削減といった課題を抱えている現場管理者やご担当者の方は、ぜひ本記事を参考に業務負担を軽減する方法をご検討ください。

また、コールセンターシステムの導入に必要な準備や費用の見積もりについて知りたい方は、「コールセンターシステムを導入する前に確認すべきこと。導入効果やコストを解説」をご覧ください。

はじめてのコールセンターシステムはアイブリーがおすすめ

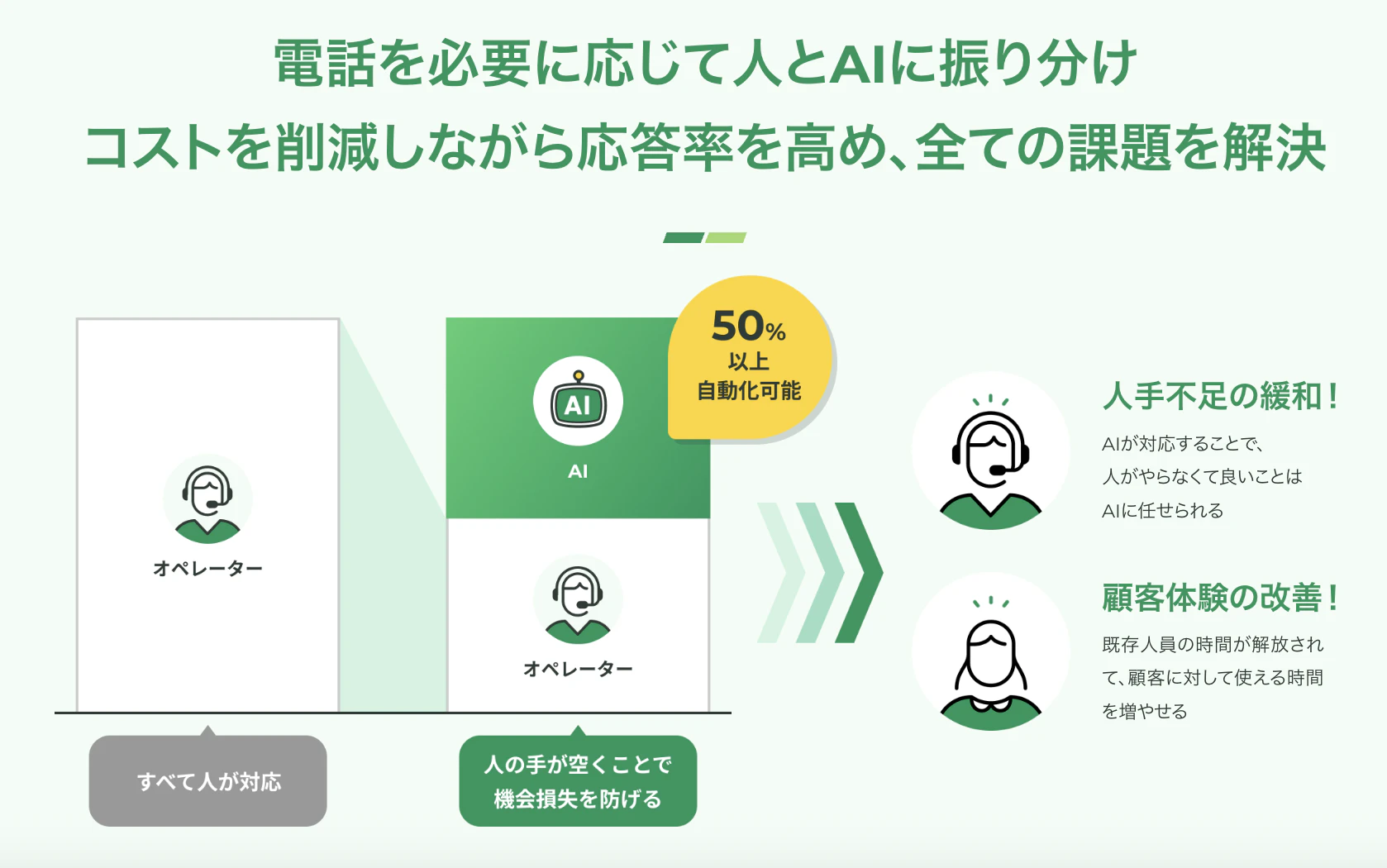

アイブリーなら、電話の一次受付を「人」ではなく「AI」が担当。用件の振り分けやよくある質問への回答、担当者への取次を自動化でき、コールセンター業務を効率化。あふれ呼を防ぎ、応答率と顧客満足度の向上を実現します。

資料をダウンロードコールセンターが抱える課題とAI導入が加速する背景

世界のコールセンターAIの市場規模は、2023年に16億米ドルと評価されました。2024年から2032年までには、19億5000万米ドルから100億7000万米ドルまでに達すると予想されています。つまり、2024年から2032年までに、コールセンターにおけるAI市場の年平均成長率が22.7%に達することを示しています。

このようにコールセンターのAI導入は加速しており、以下のような課題解決に活用されています。

- 業務の効率化とコスト削減

- 顧客対応品質の向上

- 人材不足の解消

- データ分析によるサービス改善など

そして、これらの課題解決には、クラウドベースのAIソリューションが重要な役割を果たしています。

また、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」では、2025年に迎えるいわゆる「2025年の崖」を境に、過去の古い技術で構築されたシステム(レガシーシステム)を刷新できない国内企業の競争力低下が懸念されています。経済産業省をはじめとする政府のDX推進が追い風となり、国内企業のデジタル化が加速している背景もあるでしょう。

さらに、本記事でご紹介するように、DXにより目覚ましい成果をあげる国内企業も可視化されてきました。AIの導入は、コールセンターをはじめ新時代を生きるさまざまな業種にとって、必要不可欠なツールになりつつあります。

AIを導入したらコールセンターはなくなる?

大手企業ではAIによる電話応対の自動化により、大幅な人員・コスト削減を目指す動きが加速しています。例えば、ベルシステム24ホールディングスはAIオペレーターによって人手を5割削減する計画を発表し、アフラック生命保険もオープンAIとの提携で人員半減と500億円のコスト削減を見込んでいます。※

AIは定型的な業務の自動化に力を発揮し、オペレーターの負担を軽減します。しかし、全ての業務をAIが代替できるわけではありません。

AIは、事前に学習したデータに基づいて回答するため、イレギュラーな質問や複雑な状況への対応は得意ではありません。顧客の感情に寄り添った臨機応変な対応は、人間ならではの強みです。

AI導入によってオペレーターの業務は、より高度で専門的なものへとシフトすると考えられます。例えば、複数の要素が絡み合った複雑な問題解決や、クレームのようなイレギュラーな状況への対応など、臨機応変な判断力が必要な業務に注力できるようになります。AIとオペレーターがそれぞれの強みを活かし、協働していくことが、これからのコールセンターの理想的な姿といえます。

AIの進化はコールセンター業務に大きな変化をもたらしますが、コールセンター自体がなくなることは考えにくいでしょう。

※参照:コールセンター応対をAIで完全自動化 ベル24、システムで人手を半減|日本経済新聞」「アフラック、AIで電話応答の人員半減 オープンAIと提携|日本経済新聞」

電話自動応答サービス「アイブリー」を使えば、AIとオペレーターの得意な部分を活かした、効率的なコールセンター運用が可能です。

アイブリーの詳しい機能や料金・導入事例は、こちらの資料でご確認いただけます。他社との選定や導入の参考に資料をご活用ください。

AIの導入によって電話対応に費やす時間を4割から、多いところでは7割以上、自動化できたケースもあるため、AIがもたらす効率化のインパクトは非常に大きいと考えています。

例えば、よくある質問への対応や予約受付といった定型的な業務はAIが得意とする分野です。これらを自動化するだけでも、オペレーターは本来注力すべき、より複雑で優先度の高い問い合わせに集中できるようになります。結果として、オペレーター一人ひとりの生産性向上に繋がります。

コールセンターで活用されるAIの種類

各種AIツールは、商品やサービスによって機能がそれぞれ異なりますが、主に以下のような形で活用することができます。

- チャットボットによる自動対応

- ボイスボット(AI自動音声応答)

- FAQシステムとAI検索システム

- 音声認識と議事録作成

- テキストマイニングとVOC分析

- 声紋認証など

それぞれ詳しく解説します。

チャットボットによる自動対応

チャットボットは、「チャット(会話)」形式で自動応答を行うプログラムのことで、主にウェブサイトに設置されたチャットなどで、自動応答する仕組みを指します。

あらかじめ登録された複数の回答例から、お客様のお問い合わせに対して適切な回答を返すのが特徴です。

また、24時間365日対応できるため、企業の問い合わせ対応を効率化し、コールセンター業務や社内の問い合わせ窓口での負担を軽減します。

ボイスボット(AI自動音声応答)

ボイスボットは「AI自動音声応答」のことで、音声認識機能と自然言語処理機能を用い、質問に対してAIが自動で回答するシステムです。顧客の発話をテキスト化して解析し、最適な回答を音声で返答するのが特徴です。

FAQシステム

FAQシステムは、「よくある質問(Frequently Asked Questions)」とその回答をデータベースにまとめて一元管理し、ユーザーが必要な情�報を簡単に見つけ出せるようにするためのツールや仕組みのことです。

Webサイトのサポートページや、社内のヘルプデスク、コールセンターのオペレーター支援など、様々な場面で活用されています。AIを活用して、社内ドキュメントからFAQを生成したり、FAQデータベースから細かい問い合わせに対応したFAQを生成するサービスも登場しており、効率的な管理が可能となっています。

音声認識と議事録作成

音声認識機能とテキスト化機能、AIの要約や議事録作成機能を活用することで、オペレーターやスーパーバイザーの対応内容を自動で視覚化できるほか、顧客情報のデータ化を効率的に行うこともできます。

テキストマイニングとVOC分析

コールセンターに日々寄せられるお客様の声(VoC)には、応対品質や業務効率の改善、さらには商品開発に繋がる貴重な情報が豊富に含まれています。テキストマイニングは、これらの通話録音データやメール、チャットログなどを解析し、有益な情報を抽出する手法です。

例えば、お客様からのお問い合わせ内容を分析してパターンを見つけ出すことで、「よくある質問(FAQ)」を改善したり、新人オペレーター向けの研修コンテンツを充実させたりできます。これにより、応対品質の均一化や顧客満足度の向上を実現し、センター全体の価値向上に貢献します。

声紋認証など

声紋認証は、コールセンターにおいて安全に本人を確認できるテクノロジーの一つです。お客様の声の特徴から個人を特定する仕組みで、口頭で氏名や住所などの情報を確認していた従来の確認手順より短時間で認証が可能となっています。

また、通話中にリアルタイムで認証するため偽装が難しく、通話可能な環境ならどこからでも利用できるため、顧客満足度への貢献にも期待できます。

コールセンターにAIを導入するメリット

AI導入は、コールセンター業務に大きな変革をもたらします。しかし「具体的にどのようなメリットがあるのか?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

ここでは、AI導入によって得られるメリットを3つ紹介します。

- コスト削減

- オペレーター業務の効率化

- 顧客満足度の向上

コスト削減

AI導入は、コールセンターの運営コスト削減にも貢献します。AIチャットボットやボイスボットにより一次対応を自動化することで、より少ない人数で多くの問い合わせに対応できるため、オペレーターの人件費を最適化できます。

さらに、AIによるデータ分析を活用すれば、顧客のニーズや課題を正確に把握しやすくなり、サービス改善やFAQの充実に役立てられます。その結果、よくある問い合わせの件数が減り、コールセンター全体の運営コストを削減できる可能性があります。

オペレーター業務の効率化

AIは、これまでオペレーターが行っていた業務を自動化し、大幅な効率アップを実現します。例えば、AIチャットボットは、よ��くある質問への回答を自動で行い、オペレーターが対応する問い合わせ件数を減らします。

また、AI音声認識は、通話内容をリアルタイムでテキスト化できるため、オペレーターの入力作業の負担を軽減できます。応対履歴の作成時間も短縮できるでしょう。

煩雑な作業から解放されたオペレーターは、AIでは対応が難しい複雑な問題の解決や、顧客一人ひとりに寄り添った丁寧な対応に集中できるようになります。

詳しくは関連記事の「コールセンター業務改善のポイントは?待ち時間短縮、品質向上、コスト削減の秘訣」をご覧ください。

顧客満足度の向上

AIを活用すると、コールセンターの利便性や顧客対応の質が向上し、顧客満足度を高められる可能性があります。

例えば、チャットボットやボイスボット(AI自動音声応答)は、24時間365日いつでもよくある顧客の問い合わせに一次対応できます。営業時間外や混雑時でも、一次対応を自動化できるため、顧客のスムーズな問題解決に役立ちます。

「困ったときに、すぐにつながる」という安心感は、顧客のストレスを軽減し、企業への信頼を高めることにつながります。

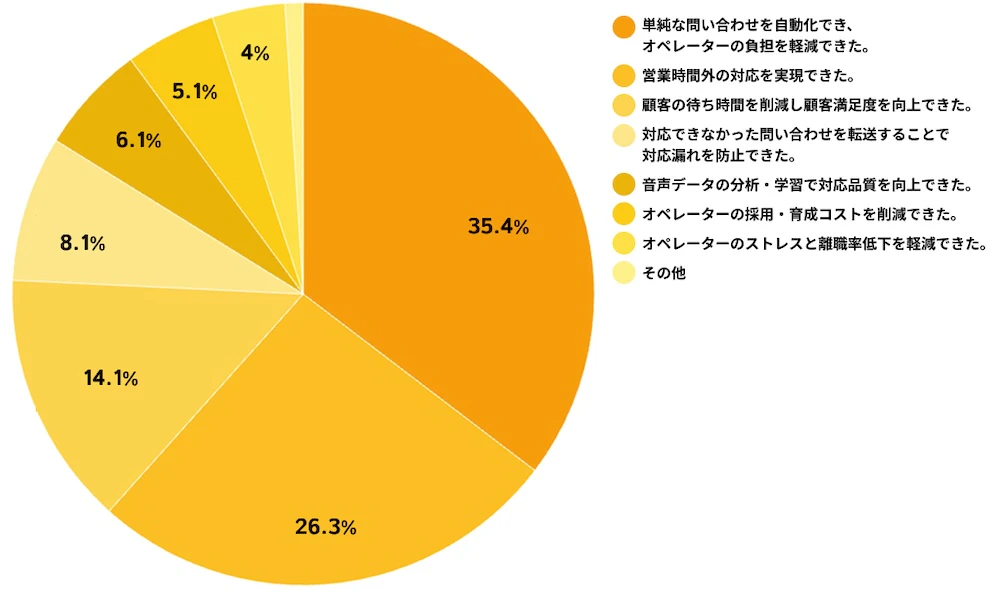

【独自調査】コールセンターにIVRを導入「オペレーターの負担を軽減できた」35.4%

自社のコールセンターを持っている企業のなかには、IVR(電話自動応答)を導入しているところがあります。

編集部では、実際にコールセンターを運営している企業で働く男女230人を対象にアンケートを実施。うち「IVRを導入している」と回答した99人に、「IVRやAI電話などの自動応答システム導入によって得られた最大の効果」について聞きました。

もっとも多かったのは「単純な問い合わせを自動で処理し、オペレーターの負担を軽減できた」で35.4%、次いで「営業時間外の対応を実現できた」が26.3%、「顧客の待ち時間を削減し、顧客満足度を向上できた」が14.1%となりました。

Q:IVRやAI電話などの自動応答システム導入によって得られた最大の効果は何ですか?

コールセンターにおいてもIVRが一定の効果をあげていることがわかります。

(調査名:IVR導入企業向けアンケート調査、調査対象:25〜65歳の経営者・役員・会社員、有効回答数:99件、調査実施日:2025年11月25日)

調査手法:インターネット調査、調査実施会社:株式会社IVRy

コスト削減に成功したコールセンターのAI導入事例

自動応答サービスにより電話の自動化率を大幅に向上|アソビュー

遊び・体験予約サイトを運営するアソビュー株式会社は、コールセンターの業務効率化と運営コスト削減のため、電話自動応答サービス「アイブリー」を導入しました。

アイブリーを導入した結果、ログイン方法やポイント利用、キャンセル手続きといったよくある問い合わせを自動化することに成功。導入から1か月で電話の自動化率は50%を超え、現在では70%を超える日もあるそうです。

AIを活用した電話自動応答サービスの導入により、コールセンター業務の効率が大幅に向上し、運用コストも削減されました。

参考:電話の自動化率は最大70%。アイブリーの導入でコールセンター運営コストを半減させたアソビューの活用術

電話自動応答サービスで年間約2億円の人件費を削減|JAいるま野

JAいるま野では、受注業務の電話窓口が38箇所に分散し、各拠点にスタッフが1名ずつ配置されている非効率な体制が課題でした。

そこで電話窓口を1箇所に集約してコールセンターを設立し、電話自動応答サービス「アイブリー」を導入。自動応答や録音・文字起こし機能を活用することで、効率的な電話対応を実現しました。

結果、これまで38名で対応していた業務を、4名体制で実現することに成功。試算では年間約2億円もの人件費削減効果を見込んでいます。

参考:コールセンターの立ち上げをアイブリーで実現。省人化により年間約2億円の人件費削減効果を試算

AIチャットボット導入でオペレーター数削減|スカパー・カスタマーリレーションズ

スカパー・カスタマーリレーションズは、コンタクトセンターの効率化と顧客の自己解決促進を目的に、AIチャットボット「Cogmo Attend」を導入しました。

このシステムはSalesforceとの連携が容易で、応答率80%以上を維持しながら深夜を含む24時間対応が可能です。月約1万件の問い合わせを処理し、季節変動にも柔軟に対応。自動応答と有人チャットをシームレスに切り替えられるため、リソースの最適化とオペレーター数の削減を実現しました。

参考:Cogmo 「ノンボイス領域が顧客コミュニケーション成功の鍵」

業務の効率化を実現したコールセンターのAI導入事例

AI導入でオペレーター応答時間を短縮|東京ガス

東京ガスはコールセンター業務の効率化と顧客満足向上のため、アクセンチュアのAIサービスを導入しました。

このAIは過去の応答記録を学習し、問い合わせに適した回答をオペレーターに提示します。導入により応答時間が平均10秒短縮され、エスカレーション率が14%削減、年間1万1000時間の応答時間が削減されました。また、一貫性のある回答が確保され、顧客満足度も向上しています。

参考:東京ガス AI導入で年間1万1000時間の応対時間削減◆コールセンター効率化の取り組み

AIマニュアル検索でオペレーターの工数削減|小林製薬

小林製薬は、電話応答の工数削減と対応品質の均一化を目指し、AI検索「Cogmo Search」とクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」を導入しました。

このシステムでは、顧客との会話を自動でテキスト化し、クリック操作でFAQやマニュアル検索が可能です。これにより、キーワードを入力せずに対応ができ、応答時間が短縮されました。

特に経験が浅いオペレーターの品質向上に効果があり、後工程の作業時間も大幅に削減されています。

参考:cogmo AI 検索と音声認識を連携しマニュアルや FAQ の自動検索を実現 ~小林製薬コールセンターで、業務効率化を目的に採用~

生成AIでFAQ作成の工数を75%削減|NEC

NECは、セキュリティ強化とコンタクトセンター業務の効率化を目的に、社内向け生成AIを導入しました。

コンタクトセンターでは、マニュアルや応答履歴から自動で回答を生成することでFAQ作成の工数を75%削減し、顧客対応での回答時間を35%短縮する見込みです。

さらに、攻撃診断や社員への攻撃シミュレーション訓練も実施し、今後は自動応答精度や報告業務の自動化にも取り組む予定です。

参考:NEC、コーポレート・トランスフォーメーション加速に向け生成AIを積極活用

AIヘルプデスク導入でサポート業務の属人化防止|パナソニックホームズ

パナソニック ホームズは、管理部門の工数削減を目的に「AI ヘルプデスク for Microsoft Teams」を導入しました。

このサービスは問い合わせ内容の要約や高精度の回答、担当者への引き継ぎ機能を備え、Microsoft Teams上で利用可能です。

情報システム部門と経理部門の対応の7割自動化を目指し、定時外や休日にも対応可能に。属人化の防止と業務効率化に貢献しています。

参考:PRタイムズ「パナソニック ホームズがAI ヘルプデスク for Microsoft Teamsを導入、住宅メーカーでの初導入事例」

声認識AIで通話の見える化が可能に|レオパレス21

レオパレス21は、業務効率化と応答品質向上を目的に、AI音声認識「AmiVoice Communication Suite3」を導入しました。このシステムは、通話の見える化、FAQ検索、通話記録のテキスト化、クレーム傾向分析が特徴です。

導入により、オペレーターのスキル差が解消され、対応品質が均一化。FAQ検索機能で迅速な対応が可能となり、顧客満足度が向上しました。また、テキスト化で年間約2,633時間の作業削減を実現しています。

参考:PRタイムズ「レオパレス21 全国5拠点のコールセンター全席に 音声認識ソリューションAmiVoice® Communication Suite3を導入」

生成AI導入でオペレーターのサポートと育成に寄与|ベネッセホールディングス

ベネッセホールディングスは、業務改革と顧客体験・生産性向上を目指し、Hmcommの生成AI技術を導入しました。この技術は顧客対応の自動化や繁忙期対応、個別対応を可能にし、自動回答やコールバック予約機能も備えています。

導入により業務効率と顧客満足度が向上し、オペレーターのサポートと育成も促進。生産性向上や付加価値業務へのリソース再配分も実現し、ベネッセは次世代コンタクトセンターの構築を進めています。

参考:Benesse News Releas

AIチャットボットでよくあるお問い合わせに自動対応|チューリッヒ生命保険

チューリッヒ生命保険は、業務効率化と顧客満足度向上を目指し、AIチャットボット「Cogmo Attend」を導入しました。

このシステムは自動応答機能を備え、必要に応じて有人チャットへ切り替え可能です。住所変更や生命保険料控除証明書の再発行も自動化され、オペレーター対応時間が約5分短縮されました。セルフ解決の促進で入電が減り、顧客満足度とサポート品質が向上し、コールセンターの運営が大幅に効率化されています。

参考:チューリッヒ生命 「ご契約者様向けサービスにAIチャットボットを導入」

AI音声自動応答でコールセンターの保険手続きをサポート|三井住友海上火災保険

三井住友海上火災保険は、業務効率化と顧客対応品質向上を目指し、IBM WatsonとBEDORE Voice Conversationを導入しました。このAIシステムはリアルタイムで音声認識し、FAQを自動表示、24時間365日の対応も可能です。

導入により、新人研修期間が短縮され、オペレーター業務が効率化。自動車保険の解約手続きも簡素化され、年間1万5千時間の業務削減を達成しました。顧客満足度と離職率の改善も実現し、今後もサービス品質向上に取り組む予定です。

参考:三井住友海上 「AI音声による事故受付サービスを開始 」

LINEチャット連携で24時間365日対応を実現|日本コープ共済生活協同組合連合会

日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)は、業務効率化とオペレーター負荷軽減、顧客満足度向上を目的に、AIチャットボット「FastHelp5」と「FastAnswer2」を導入しました。

このシステムはLINEでの自動応答を提供し、24時間365日の対応が可能です。FAQとの連携で即時対応が実現し、必要に応じて有人対応にスムーズに切り替えられます。導入により平均処理時間が30秒短縮され、自己解決率が向上し、コールセンター運営が大幅に効率化しました。

参考:TechMatrix 「LINEチャットサポートを導入、24時間365日の顧客対応を実現」

メール内容要約に生成AIを活用|JR西日本カスタマーリレーションズ

JR西日本カスタマーリレーションズは、顧客対応の品質向上と業務負荷軽減のため、言語AI「ELYZA Brain」を導入しメール対応の要約作業を半自動化しました。これにより、業務時間を短縮しつつ対応品質の向上を実現しています。

AIシステムは大量のメール内容を的確に要約し、スタッフの負担を軽減しました。これにより、顧客の声に集中し、より質の高いサービス提供が可能となりました。業務効率化と顧客満足度向上が両立しています。

今後もAI技術を活用し、顧客対応のさらなる進化を目指す方針です。この取り組みはコンタクトセンターのデジタル化事例として注目され、他業界への展開可能性も示しています。

参考:PRタイムズ 「言語AIのELYZA、JR西日本グループのDXを推進。”二刀流”でGPT/国産AIを使い分け多領域で高速DX推進。顧客対応業務の半自動化に成功。」

AI検索システムで問い合わせ時間を50%削減|ユーコット・インフォテクノ

ユーコット・インフォテクノは、問い合わせ対応の効率化を図るため、富士通のAIシステム「Zinrai FAQ検索」を導入しました。

従来の課題であった問い合わせ件数の減少停滞や時間外対応の不足が、自然文検索に対応するAIの導入で改善され、検索ヒット率と速度が大幅に向上しました。

結果として対応時間が50%短縮され、時間外対応も強化。今後はグループ会社への展開も予定し、さらなる業務効率化を目指しています。

参考:富士通 「問合せ対応時間を 1 件あたり 50%削減 AI 活用で即時対応できるサポート環境を実現」

顧客満足度の向上につながったコールセンターのAI導入事例

AIオペレータ導入で集荷依頼のストレスを軽減|ヤマト運輸

ヤマト運輸は、電話での集荷依頼に「AIオペレータ」を導入し、顧客の待ち時間を短縮しました。

このAIは音声認識や会話制御技術を用いて自動で集荷依頼に対応し、対応が難しい場合はコールセンターの担当者につなげる仕組みです。これにより、顧客のストレスを軽減し、より迅速なサービスを実現。今後は、集荷依頼以外にも対応できるよう、AI機能の強化が予定されています。

参考:ヤマト運輸 「AIオペレータ」による自動受付で集荷依頼

AI事前診断でネット住宅ローンを最短1分で審査|みずほ銀行

みずほ銀行は、住宅ローンの事前審査を効率化するため「住宅ローンAI事前診断」を導入しました。

従来は2~3営業日かかっていた審査が最短1分で完了し、書類や申込書も不要に。物件が決まっていなくても利用可能で、少ない入力で簡便に利用できるため、顧客対応の質向上や業務負荷の軽減に貢献しています。

参考:みずほ銀行 住宅ローンAI事前診断

声紋認証AIでスムーズな本人確認|アフラック生命保険

アフラック生命保険は、コールセンターでの本人確認を効率化するため、声紋認証AIシステムを導入しました。

これまで、本人確認には「証券番号」「氏名」などを聞き取る必要があり、平均すると2分ほどの時間がかかっていました。しかし、声紋認証の導入により、契約者が所定のフレーズを読み上げる約30秒で完了できるようになりました。

結果、顧客の手続きが簡便化され、顧客満足度と業務効率が向上。アフラックはサービス品質をさらに向上させています。

参考:アフラック「声紋認証について」

AIチャットボット|多言語生成系AIチャットボットで観光客をおもてなし|大阪観光局×JTB

JTBは、多言語対応を強化するため、20言語以上に対応するAIチャットボット「Kotozna laMondo」を導入しました。

このチャットボットは、旅行者の質問に自然な会話で回答し、観光案内の効率化とサービス向上を目指します。大阪観光情報サイト「OSAKA-INFO」にも搭載され、24時間体制で観光情報を提供。これにより、顧客満足度と業務効率が向上し、観光業界全体の発展にも貢献しています。

参考:JTB 観光案内に多言語生成系AIチャットボットを日本初導入

AIチャットボットで口座開設方法を自動案内|SMBC日興証券

SMBC日興証券は、夜間・休日の問い合わせ対応と業務効率化、顧客満足度向上のため、AIチャットボット「COTOHA」を導入しました。このAIはLINEでの自動応答機能を持ち、口座開設やIPO、NISAの案内にも対応。オペレーターへの切替機能も備えています。

導入により時間外対応が可能となり、労働負担が軽減。高精度な回答でサポート業務の最適化が進み、顧客満足度の向上に寄与しています。

参考:Call Center Japan 「SMBC日興証券、一部の問い合わせ業務をチャットボットで自動化」

コールセンターのAI導入を成功させる方法&手順

コールセンターにAIを導入する具体的なステップや、効果的に活用するためのポイントについて詳しく解説します。

STEP 1:導入前の準備

コールセンターシステムを導入する前に、まずはコールセンターを構築する目的や目標、現在の課題や問題点などを洗い出し、AIシステムの導入で現状をどのように改善したいのかを明確にしましょう。

課題は一つとは限らず、各種テクノロジーで対応できる領域もそれぞれです。課題が複数ある場合は、それぞれの課題の優先順位を決め、ツールを導入する業務範囲を策定しましょう。

STEP 2:AIツール選定

導入前の準備が整ったら、導入するAIツールを選定していきます。

AIツールを選定する際は、自社が抱えている課題を解決できる機能が十分に備わっているかどうかを検証し、費用対効果も視野に入れて検討しましょう。

AIツールの選定ポイント

- 機能性: 自社の課題を本当に解決できる機能がそろっているか。

- コスト: 初期費用だけでなく、運用コストを含めた費用対効果は見合っているか。

- 拡張性: 将来の事業拡大や仕様変更に柔軟に対応できるか。

- セキュリティ: 大切な顧客情報を守る、信頼性の高いセキュリティ対策が施されているか。

- サポート体制: 導入後のトラブルや改善の相談に迅速に対応してくれるか。

- 導入形態: クラウド型かオンプレミス型か、自社の規模や方針に合っているか。

導入形態については、ある程度の事業規模にあり、十分な予算を投じて自社のニーズに最適化した独自のシステムを構築したい場合は、オンプレミス型のシステムを導入するのがよいでしょう。

一方、スタートアップや小規模事業などで、できるだけ予算をかけずにコールセンターを構築したい場合は、クラウド型のシステムがおすすめです。

従来型のオンプレミスPBXを導入する場合、最低でも機器費用と工事費で数百万円の初期投資が必要になるケースは少なくありません。また、人件費や設備投資を自社で抱える必要がないため、多くの場合で内製よりコストを抑えられます。

ただし、専門性の高い業務や頻繁な仕様変更が想定される場合は、一概にそうとは言えません。自社の状況に合わせて、内製、外注、そして「アイブリー」のような対話型AIのようなツールを最適に組み合わせることが重要です。

STEP 3:導入テスト

導入するAIツールを選定したら、次は稼働に向けた導入テストと試験運用を行います。必要な業務範囲の中でAIツールを適切に運用できるよう、蓄積データや対応フローなどを設定しましょう。

設定に要するデータを入力するには、かなりの時間を要することがあります。余裕を持った期間を設けましょう。

ツールの設定を終えたら、試験運用を開始して問題なく稼働するかどうかを確認します。不具合があれば再設定し、本稼働に向けて微調整を行います。問題なく試験運用できるようになれば、スムーズに本稼働へと移行できます。

STEP 4:運用開始

試験運用を終えたら、いよいよ運用を開始します。

AIツールは、蓄積データが増えるほど、回答の精度も上がっていきます。PDCAサイクルを回しながらツールをチューニングし、より高い精度で運用できるよう調整していきましょう。

オンプレミスはカスタマイズ性やセキュリティの高さが特徴で、システム構築の自由度が高く、自社ニーズに合わせた設計が可能です。デメリットとしては、初期費用が高く、システム管理や運用に時間と手間がかかる点があげられます。

一方、クラウドは低コストで導入が容易で、業務量の変化に応じた柔軟な拡張・縮小が可能です。ただし、カスタマイズ性に限界がある点や、既存の独自システムとの連携が難しい場合があるため注意が必要です。

初めての電話対応ツールはアイブリーがおすすめ

コールセンターシステムの導入を検討しているものの、「オペレーターが3人しかいない…」「大規模コールセンターを作りたいわけじゃない…」とお悩みの方には、AI電話自動応答サービスのアイブリーをおすすめします!

アイブリーなら月額3,317円~(年払いの場合/電話番号維持費除く)利用でき、スタッフが増えても料金は変わりません。コールセンターシステムだと高機能すぎる、という方におすすめです。

AI自動応答機能でスタッフの負担を削減

アイブリーの電話自動応答機能は、よくある質問には自動で回答できるほか、かかってきた電話にSMSを自動送信したり、重要な電話は担当者へ直接つなぐことも可能です。

音声ガイダンスは、テキストを入力するだけでAIが自動で読み上げてくれるので、どんな企業にもピッタリのガイダンスを手軽に用意することができます。

便利な顧客管理機能(CRM)付き

アイブリーの顧客管理機能(CRM)は、顧客の電話番号と氏名・住所・性別などの個人情報を管理できるほか、電話による問い合わせ履歴なども紐づけて管理できます。

通話しながらメモを残すこともできるので、ひとりひとりの顧客に寄り添ったきめ細かい対応が実現できます。

顧客対応の通話履歴を分析できる

アイブリーならAIを使った通話履歴分析ができるため、どの時間帯にどんな電話が多いのか、などの分析だけでなく、顧客が何を求めているのか、ニーズを把握でき、より顧客が求める商品・サービスの開発に役立てることができます。

アイブリー導入による成功事例

他社比較での費用の安さが最大の決め手!ビジネスフォンと組み合わせて、営業電話対応を省人化

OWNDAYS | オンデーズ

アイブリーの導入によって、すべての電話に確実に対応できる環境を構築!

シギラセブンマイルズリゾート

電話自動応答とSMS送信機能でフロントスタッフの対応工数9割削減に成功!ホテル来客者のCX改善に大きく貢献

ナインアワーズ/℃(ドシー)

本部と店舗それぞれの電話課題解消のため導入を決定。店舗の電話は1/2へ削減に成功

アップガレージグループ

コロナ禍で殺到した電話を効率化!通常業務まで効率的に!

なの花薬局

ホワイトリストや自動応答で電話件数が1/2へ。低コストで運用でき、電話対応のストレスが激減!

更科堀井

AIで進化するコールセンター業務

人材不足に伴うコスト削減やサービスの低品質化など、さまざまな課題や問題を抱えるコールセンターですが、AIテクノロジーの進化により業務負担やコストが大幅に削減できるようになりました。

特にクラウドベースのAIソリューションは日々進化しており、複数の問い合わせの同時処理や、顧客情報などのデータの整理や統合といった煩雑な作業の効率化など、人間の力だけでは実現が難しい領域を補完しています。

今やAIツールの導入は、業務の合理化や効率化、最適化のために欠かせない選択の一つといえるでしょう。

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLか��らご確認ください。

.jpg)

.jpg?fm=webp)