スマホで内線は利用できる?3つの選択肢別にメリット・デメリットを解説

これまで社内電話といえば、各席に設置された電話機で内線通話するイメージが根強くありました。しかし近年は、スマートフォンの普及やテレワークなど多様な働き方の導入が進むにつれ、スマートフォンを内線化する方法が注目されています。スマートフォンを内線化することで、コストやスペースを節約しながら、場所を問わない柔軟な働き方を実現できます。

本記事では、スマートフォンを内線化する方法やメリット、デメリットとその対策方法を紹介します。

1.スマートフォンを内線化する3つの方法

スマートフォンを内線化するには、自社で保有する設備で実現する方法と、事業者のサービスを利用する方法があります。

| オンプレミス型PBXへの専用アダプタ接続 | 携帯電話会社のFMCサービス | クラウドPBX |

|---|---|---|---|

利用可能範囲 | 自社のPBXにアクセスできる範囲 | 携帯電話の電波が届く範囲 | インターネット接続があれば場所を問わない |

メリット | 自社の既存設備を有効活用できる 月額費用が発生しない | (会社支給スマートフォンの場合は)導入しやすい 安定的な通話環境で内線を利用できる | 場所を問わず利用できる 拡張性が高い |

デメリット | 社外やリモートワークでは利用できない | 携帯電話会社を1社に統一する必要がある | 通信環境が悪い場所では品質低下の可能性がある |

オンプレミス型PBXへの専用アダプタの接続

自社(オンプレミス)にPBXと呼ばれる集約装置を設置して電話システムを実現している場合、PBXにスマートフォン内線化用の専用アダプタを接続することで、既存の電話システムにスマートフォン内線化の機能を追加できます。既存の設備を有効活用し、コストを抑えながらスマートフォンを内線化したい場合におすすめの方法です。

適しているケース

自社のPBXシステムが比較的新しく、今後も数年は設備を有効利用したい場合に適しています。PBXの追加拡張としてアダプタを追加するだけでスマートフォンを内線化できるため、導入コストを抑えられます。

一度アダプタを導入すれば、基本的には月額費用などの追加費用は発生しません。運用費用を抑えたいケースにも向いています。

注意点

スマートフォンを内線化できるのは、自社のPBXにアクセスできる範囲に限られます。基本的には社内での利用となり、社外やリモートワークでは利用できません。

携帯電話会社のFMCサービスの利用

FMCとは、NTTドコモやソフトバンクなどの携帯電話会社が提供するスマートフォン内線化サービスです。自社の既存PBXと接続して利用するか、携帯電話会社が提供するPBX(クラウドPBXを含む)を契約して利用します。

ただし、FMCでスマートフォンを内線化するには、携帯電話会社を1社に統一する必要があります。従業員が私有するスマートフォンのように、複数の携帯電話会社が混在する環境では利用できません。

適しているケース

会社支給のスマートフォンを社員の主要な通話手段として利用している場合は、社員同士の通話を内線に変更できるため、導入スピードと労力を抑えられます。

携帯電話会社の電波を利用するため、高品質かつ安定的な通話環境で内線を利用できます(インターネット回線を利用する内線サービスよりも高品質)

注意点

携帯電話会社との契約に依存するため、ほかの携帯電話会社への変更を容易に行えません。

他の手段と比較すると、初期費用や月額料金が高くなる傾向があります。

クラウドPBXの利用

インターネット経由で利用できるクラウドPBXを導入すれば、スマートフォンに専用アプリをインストールするだけで内線化できます。会社の外線の受発信もでき、外出先やリモートワーク時にもオフィスの電話機と同様に利用可能です。

適しているケース

場所を問わずに利用できるため、多拠点展開をしている企業やリモートワークが多い企業に向いています。

また、拡張性が高く、季節変動などで従業員の増減が激しい企業にとっても負担がありません。

既存の電話システムがなく、初期費用および月額費用を抑えて利用したい場合にも最適な選択肢といえるでしょう。

注意点

月額費用が利用台数に比例するため、多くの端末で長期間利用する場合には累計費用がオンプレミスより高くなる可能性があります。

また、クラウドPBXの音質は基本的には高品質ですが、地下や地方など通信環境が悪い場所では通話品質が低下するおそれがあります。通話品質はインターネットの接続状況に左右されるため、通話専用のネット回線を用意する、トライアル利用で品質をチェックする、などの対策が必要となるでしょう。

このように、それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、自社のニーズに合った方法を選択することが重要です。

昨今のトレンドとしては、柔軟性や拡張性、機能性などの面からクラウドPBXを利用してスマートフォンを内線対応する方法が主流です。

2.社員のスマートフォンを内線化するメリット

ここでは、スマートフォンの内線化によって企業が得られる主なメリットを5つ解説します。

スマートフォンで代表電話番号の発着信ができる

社員のスマートフォンを内線化すると、各社員が外出先や在宅勤務でも代表電話で発着信ができるようになります。社外で顧客からの着信に対応できるだけでなく、発信時にも会社番号を通知できるため、企業としての信頼性を高められます。

スマートフォン購入費を削減できる

社員個人が利用しているスマートフォンを業務にも活用すれば、会社が新たに端末を購入する必要がなくなり、初期費用を大幅に削減できます。また、端末購入だけでなく維持費や管理コストも削減できるため、社員数が多いほど経費削減のメリットが大きくなります。

社員にとっても使い慣れた端末をそのまま業務に使えるため、新たな操作を覚える必要がありません。

通話料金を抑えられる

一般的にスマートフォン同士の通話には料金がかかりますが、内線化によって通話料金を大幅に削減できる可能性があります。多くの場合、スマートフォンを内線化すると、社員間や拠点間の内線通話が無料になるためです。

支社や営業所など、離れた拠点間で頻繁に連絡を取る場合、通話料金の大幅な削減が期待できるでしょう。

固定電話機の設置スペースを削減できる

スマートフォンを内線化できれば、オフィスの各社員デスクに固定電話機を置く必要がなくなるため、限られたスペースを有効活用できます。特にフリーアドレス制を導入しているオフィスでは、固定電話の撤去によってレイアウトの自由度が高まります。

電話線の配線も不要になるため、オフィス内をすっきりと整理できます。移転やレイアウト変更時の工事費用削減にもつながるでしょう。

事業継続性(BCP)の強化を期待できる

事業継続性(BCP)とは、災害やシステム障害などの緊急事態が発生した際に、事業の継続や早期復旧を可能にするための計画のことです。スマートフォンの内線化は、このBCP対策とし��ても有効です。

従来の固定電話は停電時に使えなくなる可能性がありますが、スマートフォンを内線化していれば、モバイルデータ通信やモバイルWi-Fiを利用して通話できる可能性が高まります。ただし、災害時は通信回線が混雑し、繋がりにくくなる可能性があることに留意が必要です。

また、クラウドPBXを利用していれば、通話データや顧客情報などがクラウド上に保存されるため、オフィスが被災してもデータ消失のリスクを抑えられます。

3.スマートフォンを内線化するデメリットと対策

スマートフォンの内線化にはさまざまなメリットがありますが、一方で注意すべき課題もあります。導入後にスムーズに運用するためには、あらかじめ起こりうるデメリットを把握し、具体的な対策を準備しておきましょう。

通話品質が接続するネットワークに依存する

スマートフォンを内線化するデメリットは、通話品質がインターネット回線の状態に左右される点です。回線が混雑している時間帯や通信環境が悪い環境では、音声の遅延や途切れが発生する可能性があります。

顧客対応などの重要な通話では、通話品質の低下が業務効率や顧客満足度に直結するため注意が必要です。以下の対策を検討するとよいでしょう。

対策

- インターネット回線の帯域を太くする

- 通話専用のインターネット回線を用意する

情報漏洩や不正接続のリスクがある

社員がスマート�フォンを紛失した場合、電話帳や通話履歴、顧客情報などが漏洩する可能性があります。また、公共Wi-Fiなどセキュリティが低いネットワークを利用すると、通話内容を盗聴されるリスクもあります。

対策としては以下の方法があります。

対策

- モバイル端末管理システムやリモートロックの仕組みを導入する

- エンドポイントセキュリティソフトを導入する

- VPNを利用できる社用のモバイルルータなどを支給する

- セキュリティポリシーを策定する

Wi-Fiのない環境ではモバイルデータ通信が必要になる

スマートフォンの内線化はインターネット回線を利用するため、Wi-Fiが使えない環境ではモバイルデータ通信が必要になります。

社員個人のスマートフォンを業務利用する場合、データ通信量の増加によって通信制限や追加料金が発生する可能性があります。

社員の通信費負担を軽減するためには、次のような対策が有効です。

対策

- 社員への通信費補助制度の導入

- Wi-Fi環境での通話ルールの策定

- 社用モバイルルータの支給

4.スマートフォンの内線化以外に電話対応を効率化する方法

スマートフォンを内線化する以外にも、電話対応を効率化する方法は存在します。例えば、IVR(自動音声応答システム)の導入です。

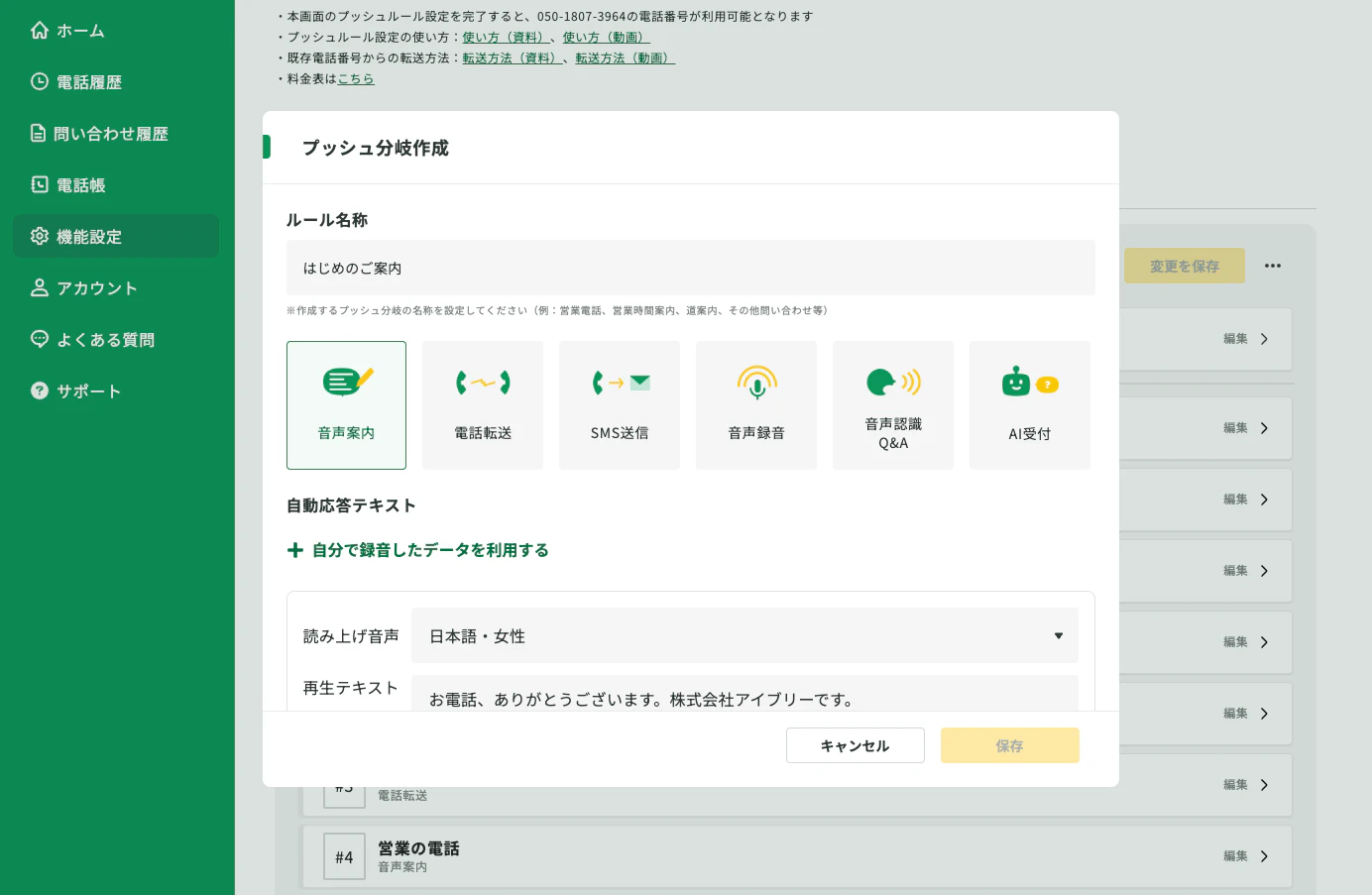

IVRは、着信時に「〇〇に関するお問い合わせは1番を、△△に関するお問い合わせは2番を…」といった自動音声ガイダンスを流し、用件に合った番�号を顧客に選択してもらうシステムです。これにより、電話の一次対応が自動化され、適切な部署へスムーズに振り分けられます。社員は本当に必要な電話にのみ対応できるようになり、本来の業務に集中できます。

IVR機能を利用できるクラウドPBXサービスもありますが、多くの場合、オプション料金が発生します。一方、IVRを主力とするサービスでは、IVR機能が基本プランに含まれていることが多く、結果的にコストを抑えられる傾向にあります。さらに、サービスによっては即日利用開始できる場合もあります。

「すぐに電話業務を効率化したい」「費用は抑えたい」という企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

電話対応の効率化ならIVRyがおすすめ

電話対応の効率化に関するサービスはさまざまな企業が提供しているため、自社の課題に合ったサービス選びに迷うことがあるかもしれません。コストを抑えて手軽に導入できるIVR(電話自動応答システム)をお探しなら、「IVRy(アイブリー)」がおすすめです。

IVRyとは?

「IVRy」はIVR(Interactive Voice Response)を活用したサービスで、電話の着信に対して自動音声ガイダンスが応答し、顧客のボタンプッシュ操作や音声認識をもとに適切な内容を返答するクラウド型の電話自動応答システムで��す。

日本全国どこからでも利用でき、初期費用不要・月額2,980円〜導入できることから、電話業務の負担軽減や人手不足解消のツールとして利用されるケースが増えています。

PC・スマートフォンで代表電話番号の発着信ができる

IVRyで電話番号を取得すると、PC・スマートフォンからフリーダイヤルや固定電話番号で発着信ができるようになります。

外出先やリモートでも会社の電話番号での発信や、固定電話機がなくても固定電話番号の利用ができるため、電話業務の利便性向上や固定電話機のコスト削減が可能です。

電話自動応答として便利な機能も多数

IVRyは電話自動応答システムとして便利な機能を多数搭載しています。

よくある質問の自動回答や営業電話のブロック、担当者への振り分け、Webページへの誘導、電話内容の管理など、電話番の代わりとして電話業務を効率化します。

月額2,980円〜最短即日から利用可能

「IVRy」は電話の自動応答のほかにも、迷惑電話対策や多言語対応など、電話業務を便利にする機能が豊富にあり、月額2,980円~という低コストで導入可能です。申し込み後は最短当日から使い始めることができるので、すぐに利用したいケースにも対応できます。

電話対応の効率化や品質向上、業務改善をお考��えなら、ぜひ「IVRy」をお試しください。

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。