コールセンターマニュアル作成完全ガイド|品質を標準化する8つのステップ

コールセンターの運営をする中で、オペレーターの応対品質のばらつきにお悩みではないですか?

本記事では、品質を標準化するマニュアルの作り方を、具体的な構成要素から作成のポイント、効果測定の方法まで徹底解説します。

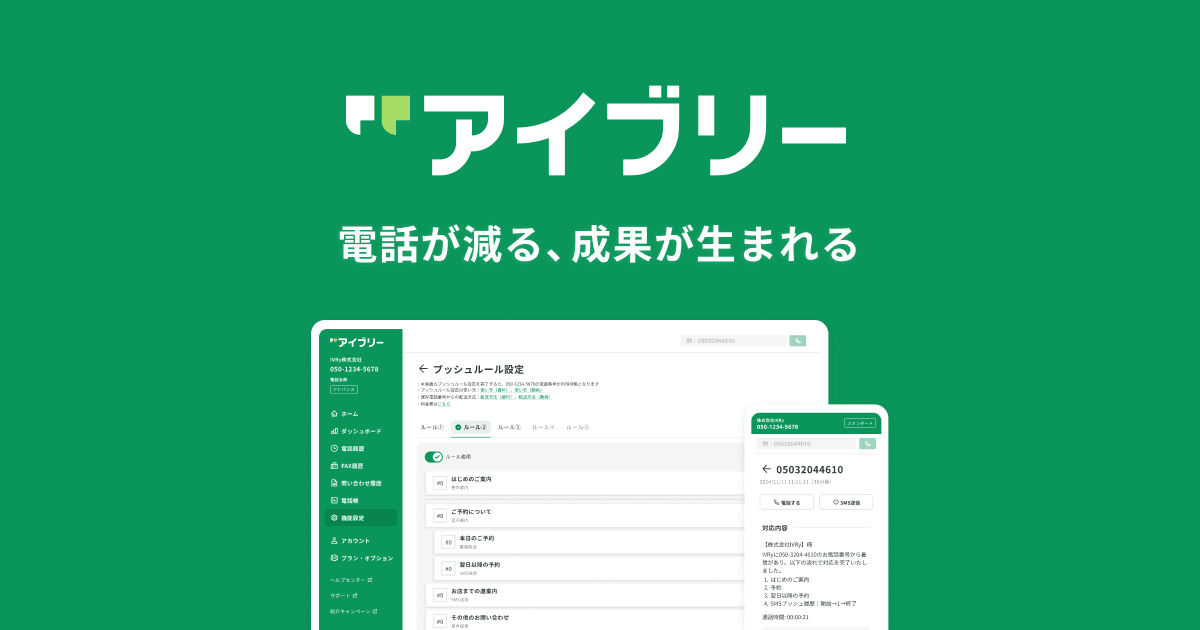

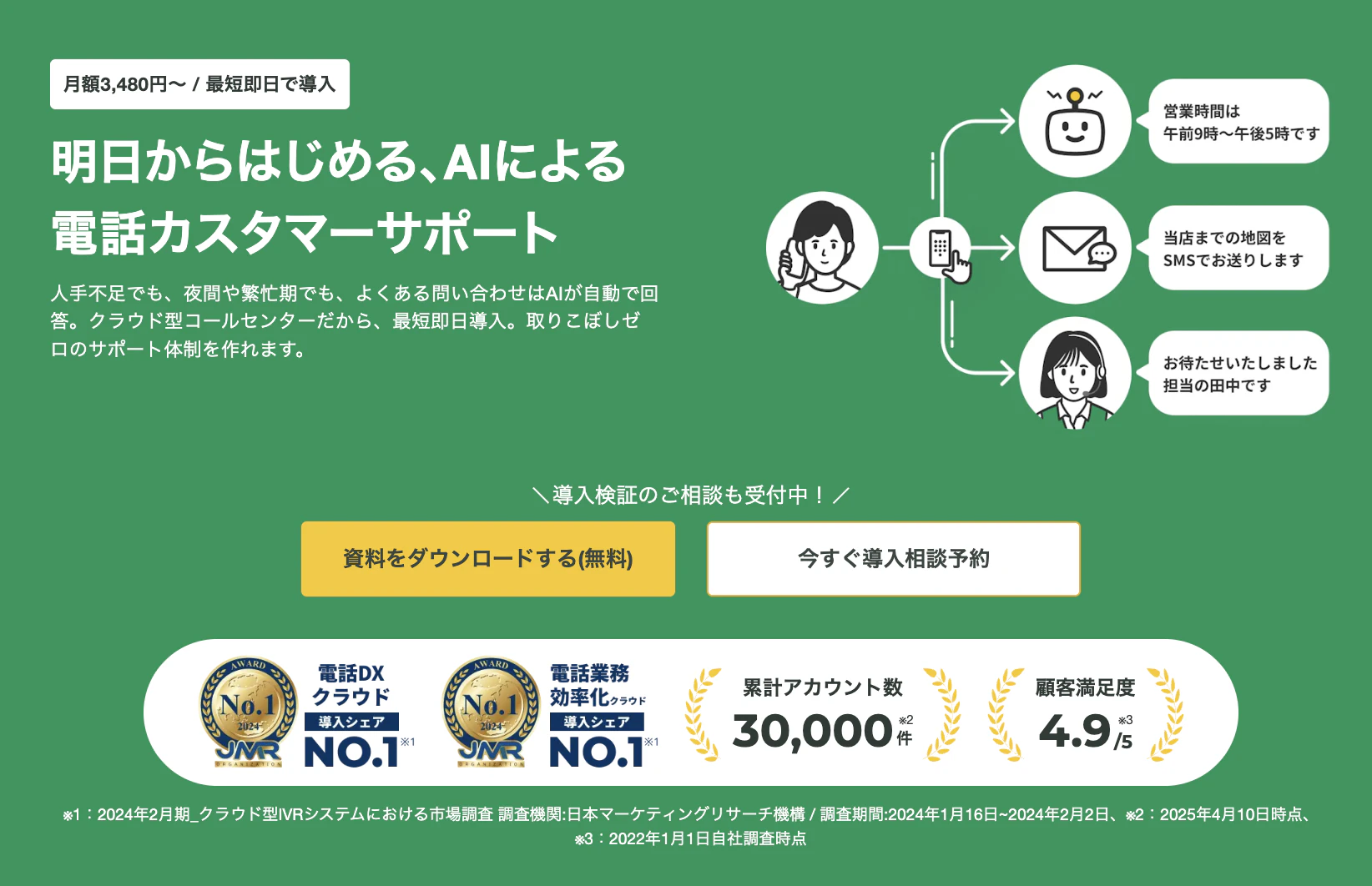

はじめてのコールセンターシステムはアイブリーがおすすめ

アイブリーなら、電話の一次受付を「人」ではなく「AI」が担当。用件の振り分けやよくある質問への回答、担当者への取次を自動化でき、コールセンター業務を効率化。あふれ呼を防ぎ、応答率と顧客満足度の向上を実現します。

資料をダウンロードコールセンターマニュアルの役割とは?応対品質を標準化する重要性

オペレーターのスキルや経験によって応対品質にばらつきが生じるのは、多くのコールセンターが抱える共通の課題です。マニュアルは、全オペレーターが従うべき統一基準を示すことで、顧客体験の一貫性を保ち、属人化を防ぐ重要な役割を担います。

品質が標準化されれば、新人オペレーターでも迅速に業務へ慣れることができ、教育コストの削減にもつながります。マニュアルは単なる手順書ではなく、コールセンター全体の品質と効率を底上げするための戦略的な資産といえるでしょう。

マニュアルが解決する品質のばらつき��と属人化の問題

マニュアルがない状態では、業務知識やノウハウが特定のオペレーターに集中しがちになります。その結果、担当者によって対応が異なったり、不在時に業務が滞ったりする「属人化」が起こりやすくなるのです。

そこで明確なマニュアルを整備すれば、誰もが同じ基準で業務を遂行できるようになり、品質のばらつきを解消できます。これにより、組織全体として安定したサービスを提供し、顧客からの信頼を獲得することにもつながります。

コールセンターに必要なマニュアルは4種類!目的別に徹底解説

コールセンターの安定した運用には、目的別に複数のマニュアルを準備することが不可欠です。ここでは、コールセンターに欠かせない4種類のマニュアルについて、それぞれの役割と目的を解説します。自社にどのマニュアルが不足しているか、確認してみましょう。

1. トークスクリプト:顧客対応の基本フローを統一

トークスクリプトは、顧客との会話における基本的な流れを定めた台本のことです。挨拶から用件のヒアリング、クロージングまでの一連の流れを標準化することで、新人オペレーターでもスムーズな顧客対応ができるようになります。

また、クレーム対応や専門的な質問へのエスカレーションなど、状況に応じた分岐シナリオを用意しておくことも、あらゆる場面で一貫した品質を保つために重要です。

2. 業務マニュアル:商品知識や業界ルールを網羅

業務マニュアルには、取り扱う商品やサービスの専門知識、業界特有の法律やルール、社内規定といった、オペレーターが業務を遂行する上で必要な情報を網羅的に記載します。

オペレーターが不明点を自己解決できる環境を整えれば、SV(スーパーバイザー)の負担が軽減され、コールセンター全体の生産性向上につながります。そのためにも、マニュアルは情報が探しやすく、常に最新の状態に保たれていることが重要です。

3. システム・ツールマニュアル:操作ミスを防ぎ効率化

コールセンターでは、PBX・CRM・CTIといった様々なシステムが利用されています。これらの操作方法をまとめたものが、システム・ツールマニュアルです。

スクリーンショットや動画を多用し、誰が見ても直感的に操作がわかるように作成するのがポイントです。操作ミスによるトラブルを防ぎ、スムーズな顧客対応の実現につながります。

4. コンプライアンス・エスカレーションマニュアル:トラブルを未然に防ぐ

個人情報の取り扱いやクレーム対応の手順、管理者へのエスカレーションルールなど、企業の信頼を守るために不可欠なのが、コンプライアンス・エスカレーションマニュアルです。

特に判断に迷うケーススタディを具体的に盛り込むことで、オペレーター個人の判断による誤った対応のリスクを最小限に抑えられます。トラブルを未然に防ぎ、企業としての社会的責任を果たすための重要な指針となります。

【8ステップで完成】品質がばらつかないコールセンターマニュアルの作り方

コールセンターの品質を安定させるマニュアルは多岐にわたりますが、ここでは、現場で確実に使われる実践的なマニュアルを作成するための手順を、8つのステップに分けて解説します。

ステップ1:マニュアル作成の目的と対象者を明確にする

まず、「誰が、いつ、どのような状況で、何のために使うのか」を具体的に定義することから始めます。例えば、新人オペレーター向けの研修用マニュアルと、ベテランオペレーターが参照するための逆引きマニュアルとでは、記述の粒度や盛り込むべき内容が大きく異なります。

目的と対象者を明確にすることで、内容のブレを防ぎ、本当に役立つマニュアルを作成できるのです。

ステップ2:現場の声をヒアリングし、必要な情報を洗い出す

次に、実際に業務を行っているオペレーターやSVにヒアリングを行い、現場で本当に必要とされている情報を収集しましょう。優秀なオペレーターが実践している言い回しや、顧客からよく受ける質問、判断に迷うケースなどを具体的に洗い出します。

現場の実態に即した情報を盛り込むことで、マニュアルの実用性は格段に向上します。

ステップ3:全体の構成案(目次)を作成する

収集した情報を整理し、マニュアルの骨子となる構成案(目次)を作成します。利用者が目的の情報を探しやすいよう、論理的な流れを意識し�て情報を分類・整理することが重要です。

この段階で全体の構造を固めておくと、後の執筆作業がスムーズに進みます。

ステップ4:各項目の内容を執筆・図解する

構成案に沿って、具体的な内容を執筆していきます。専門用語は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉で記述するよう心がけましょう。

文章だけでなく、フローチャートや図、表などを積極的に活用すると、視覚的に分かりやすく、内容が記憶に残りやすいマニュアルになります。

ステップ5:社内レビューで内容を客観的に評価・修正する

マニュアルの初稿が完成したら、新人からベテラン、管理者まで、様々な立場の関係者にレビューを依頼しましょう。多様な視点からのフィードバックを得ることで、内容の過不足や分かりにくい点を客観的に洗い出し、修正できます。

このプロセスを経ることで、マニュアルの品質は大きく向上するでしょう。

ステップ6:完成したマニュアルの研修会を実施する

マニュアルは、完成させて配布すれば終わりというわけではありません。作成した背景や目的、効果的な活用方法などを共有するための研修会を実施しましょう。

研修を通じてマニュアルへの理解を深めることで、現場での利用が促進され、形骸化を防げます。

ステップ7:ナレッジベースツールでいつでも検索可能にする

完成したマニュアルは、紙やPDFファイルで保管するだけでなく、検索性の高いナレッジベースツール(社内Wikiなど)に格納することをおすすめします。

必要な情報をいつでも瞬時に引き出せる環境を整えれば、オペレーターは通話中でもスムーズに必要な情報を参照でき、応対品質の向上に直結します。

ステップ8:定期的な更新と効果測定のサイクルを回す

市場環境や取り扱うサービスは常に変化するため、マニュアルも一度作成したら終わりではありません。定期的に内容を見直し、更新していく運用ルールを定めることが不可欠です。

さらに、マニュアル導入後の効果(AHTの短縮、顧客満足度の向上など)を具体的なKPIで測定し、改善のサイクルを回していくことが、マニュアルの価値を最大化する鍵となります。

オペレーターが読みたくなる!マニュアル作成3つのコツ

どんなに素晴らしいマニュアルを作成しても、現場で活用されなければ意味がありません。ここでは、オペレーターが「読みたい」「使いたい」と感じる、魅力的なマニュアルを作成するための3つのコツを紹介します。

コツ1:完璧を目指さない!まずは60点からスタートする

最初から100点満点の完璧なマニュアルを目指すと、膨大な時間がかかり、いつまで経っても完成しません。まずは必要最低限の情報をまとめた60点の状態でリリースしてしまうことが重要です。

現場で実際に使いながらオペレーターからのフィードバックを元に改善を繰り返す��、というアジャイルなアプローチが、結果的により実践的なマニュアルを育てることにつながります。

コツ2:「なぜ?」という理由をセットで解説する

「こうしてください」という指示やルールだけを記載するのではなく、「なぜなら、こうすることでお客様の満足度が上がるからです」というように、その背景にある「理由」もセットで解説しましょう。

オペレーターがルールや手順の目的を理解し、納得して行動することで、おのずと応対品質は向上していきます。

コツ3:動画や音声も活用して理解度を高める

テキストだけでは伝わりにくいシステムの操作方法や、顧客対応における声のトーン、間の取り方といった微妙なニュアンスは、短い動画や音声を活用して補足するのが効果的です。

テキストとマルチメディアを組み合わせることで、オペレーターの理解度を飛躍的に高められます。

初めての電話対応ツールはアイブリーがおすすめ

コールセンターシステムの導入を検討しているものの、「オペレーターが3人しかいない…」「大規模コールセンターを作りたいわけじゃない…」とお悩みの方には、AI電話自動応答サービスのアイブリーをおすすめします!

アイブリーなら月額3,317円~(年払いの場合/電話番号維持費除く)利用でき、スタッフが増えても料金は変わりません。コールセンターシステムだと高機能すぎる、という方におすすめです。

AI自動応答機能でスタッフの負担を削減

アイブリーの電話自動応答機能は、よくある質問には自動で回答できるほか、かかってきた電話にSMSを自動送信したり、重要な電話は担当者へ直接つなぐことも可能です。

音声ガイダンスは、テキストを入力するだけでAIが自動で読み上げてくれるので、どんな企業にもピッタリのガイダンスを手軽に用意することができます。

便利な顧客管理機能(CRM)付き

アイブリーの顧客管理機能(CRM)は、顧客の電話番号と氏名・住所・性別などの個人情報を管理できるほか、電話による問い合わせ履歴なども紐づけて管理できます。

通話しながらメモを残すこともできるので、ひとりひとりの顧客に寄り添ったきめ細かい対応が実現できます。

顧客対応の通話履歴を分析できる

アイブリーならAIを使った通話履歴分析ができるため、どの時間帯にどんな電話が多いのか、などの分析だけでなく、顧客が何を求めているのか、ニーズを把握でき、より顧客が求める商品・サービスの開発に役立てることができます。

アイブリー導入による成功事例

他社比較での費用の安さが最大の決め手!ビジネスフォンと組み合わせて、営業電話対応を省人化

OWNDAYS | オンデーズ

アイブリーの導入によって、すべての電話に確実に対応できる環境を構築!

シギラセブンマイルズリゾート

電話自動応答とSMS送信機能でフロントスタッフの対応工数9割削減に成功!ホテル来客者のCX改善に大きく貢献

ナインアワーズ/℃(ドシー)

本部と店舗それぞれの電話課題解消のため導入を決定。店舗の電話は1/2へ削減に成功

アップガレージグループ

コロナ禍で殺到した電話を効率化!通常業務まで効率的に!

なの花薬局

ホワイトリストや自動応答で電話件数が1/2へ。低コストで運用でき、電話対応のストレスが激減!

更科堀井

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。