コールセンター構築の手順と費用を解説!失敗しない立ち上げ方

顧客からの問い合わせ増加は事業成長の証ですが、対応が追いつかなくなると顧客満足度の低下や機会損失に直結しかねません。

本記事では、コールセンター開設を検討している担当者の方へ向けて、開設までの具体的な手順や費用、成功のポイントを解説します。

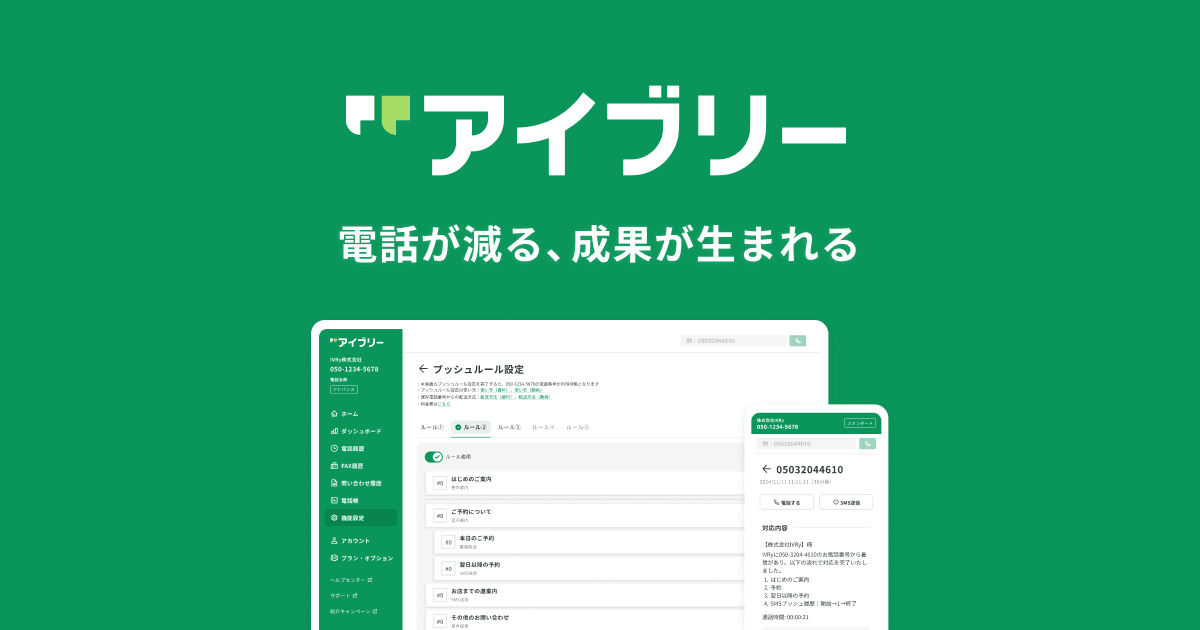

はじめてのコールセンターシステムはアイブリーがおすすめ

アイブリーなら、電話の一次受付を「人」ではなく「AI」が担当。用件の振り分けやよくある質問への回答、担当者への取次を自動化でき、コールセンター業務を効率化。あふれ呼を防ぎ、応答率と顧客満足度の向上を実現します。

資料をダ�ウンロード【手順1】コールセンターの基本方針を固める

コールセンターの成功は、準備段階で8割決まると言っても過言ではありません。まずはプロジェクトの根幹となる基本方針を明確にしましょう。ここでは、基本方針を固める上で必ずチェックしておきたい3つのポイントを紹介します。

目的とゴールを明確にする

最初に、「なぜコールセンターを設立するのか」という目的を具体的に定義しましょう。「顧客満足度の向上」「売上拡大」「業務効率化」など、目的が明確になることで、必要な機能や規模、追うべきKPI(重要業績評価指標)が定まります。

最終的なゴールを数値で明確に設定すれば、関係者全員が同じ方向を向いてプロジェクトを進められます。

インハウスかアウトソーシングか決める

コールセンターの運営形態は、自社で直接運営する「インハウス(内製化)」と、外部の専門企業へ委託する「アウトソーシング」の2つに大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて慎重に選択しましょう。

比較項目 | インハウス(内製化) | アウトソーシング |

|---|---|---|

コスト構造 | 高い初期投資(固定費) | 低い初期投資(変動費) |

管理・品質 | ◎ 直接管理でき、品質をコントロールしやすい | △ 間接管理となり、品質維持に工夫が必要 |

ノウハウ | ◎ 社内に顧客の声(VOC)や応対ノウハウが蓄積される | × 蓄積されにくい |

立ち上げ速度 | △ 時間がかかる | ◎ 迅速に開始できる |

セキュリティ | ◎ 内部で管理できるため、情報漏洩リスクが低い | △ 第三者リスクが発生 |

KGI・KPIを設定する

目的を達成できたか客観的に判断するために、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- KGI (Key Goal Indicator) : プロジェクトの最終目標を測定する指標です。(例: 顧客満足度を10%向上させる)

- KPI (Key Performance Indicator) : KGI達成に向けた中間指標を指します。(例: 応答率95%、平均処理時間5分以内)

これらの指標を定期的に観測することで、コールセンターが順調に機能しているか判断し、問題があれば早期に改善策を打てます。

事業計画の立て方と投資対効果の試算

コールセンターの立ち上げは大規模な投資となるため、経営層の承認を得るには客観的なデータに基づいた事業計画が不可欠です。特に、投資に対してどれだけの効果が見込めるかを示すROI(投資対効果)の算出は、意思決定における重要な判断材料となります。

ROIは、以下の3ステップで算出できます。

- 期待効果(Return)の試算: 施策によって得られるリターンを、具体的な金額に換算します。例えば、オペレーターの後処理時間短縮による人件費削減額(削減時間 × 対応件数 × 人数 × 営業日数 × 時給)などを計算します。

- 投資(Investment)の洗い出し: システム導入の初期費用や月額費用だけでなく、設定や研修にかかる人的コストも含めた総費用を算出します。

- ROIの算出と投資判断: 算出した数値をもとに、「ROI = (期待効果 - 投資額) ÷ 投資額 × 100」の式で計算し、投資の妥当性を判断します。

【手順2】業務プロセスの全体像を設計する

基本方針が固まったら、次に対応する業務の具体的な内容と、その流れ(プロセス)を設計します。ここでは、業務プロセス設計における3つの重要ポイントを解説します。

対応業務の範囲(スコープ)を決める

まず、「問い合わせ対応」「テクニカルサポート」「受注業務」「アウトバウンドセールス」など、コールセンターで請け負う業務の範囲を具体的に洗い出しましょう。

すべての業務を一度に開始するのではなく、優先順位をつけ、段階的に範囲を広げていくアプローチも有効です。

KPI設計と効果測定の準備

手順1で設定したKPIを、どのように測定するか具体的に決めます。例えば、「応答率」を測るには、総着信数と応答数をカウントできるシステムが必要です。

開設後にスムーズにデータを取得できるよう、必要なツールの準備もこの段階で進めておきましょう。

顧客対応フローを構築する

顧客からの電話を受けてから、最終的に解決するまでの一連の流れを可視化します。担当者だけで解決できない場合に、誰にどのように引き継ぐかという「エスカレーションルール」も明確に定めておきましょう。

しっかりとした対応フローを構築すれば、オペレーターは迷うことなくスムーズに対応でき、属人化の防止にも繋��がります。

【手順3】必要なシステムを選定・導入する

電話やコンピューターなどのシステムは、コールセンターの業務効率と品質を支える重要な基盤です。ここでは、コールセンターの心臓部となる3つの主要システムと、その選び方について解説します。

PBX・CTI・CRMの役割と選び方

コールセンターには、一般的に以下の3つのコアシステムが欠かせません。

- PBX (電話交換機) : 多数の電話回線を集約・管理し、内線同士の通話や外線の振り分けを行うシステムです。

- CTI (Computer Telephony Integration) : 電話とコンピューターを連携させるシステム。着信時に顧客情報をPC画面に表示する(ポップアップ)機能が代表的です。

- CRM (顧客関係管理) : 顧客情報や過去の対応履歴を一元管理するシステムです。

これらのシステムが連携することで、よりスムーズで質の高い顧客対応が実現します。

詳しくは関連記事の「コールセンターの電話機の仕組みとは?基本システムや主要機能を徹底解説」をご覧ください。

スモールスタートと将来の拡張性

コールセンター開設当初は小規模でスタートし、事業の成長に合わせて規模を拡大していくケースも少なくありません。

そのため、システムを選定する際には、将来的にオペレーターの人数や拠点を追加する可能性を考慮し、柔軟に拡張できる「スケーラビリティ」の高いシステムを選ぶことが重要です。

クラウド型とオンプレミス型の比較

PBXなどのシステムには、自社内にサーバーを設置する「オンプレミス型」と、インターネット経由でサービスを利用する「クラウド型」があります。近年では、初期費用を抑えられ、拡張性も高いクラウド型が主流です。

比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

初期費用 | 低い(0円〜) | 高い(数百万円〜) |

導入期間 | 短い(数日〜) | 長い(数週間〜) |

拡張性 | ◎ 容易 | △ 機器の追加・工事が必要 |

運用・保守 | 不要(ベンダーが対応) | 必要(自社で対応) |

カスタマイズ性 | △ 限定的 | ◎ 高い |

【手順4】ファシリティ(設備・環境)を準備する

システムと並行して、オペレーターが働く物理的な環境(ファシリティ)の準備も進める必要があります。快適で集中できる環境は、オペレーターの生産性や定着率に直結するためです。

設置場所とレイアウトのポイント

コールセンターを設置する場所は、セキュリティが確保できる静かな環境が理想的です。顧客の個人情報を取り扱うため、部外者が立ち入れないよう入退室管理を徹底しましょう。

また、オペレーターがストレスなく働けるよう、デスクの配置やリフレッシュスペースの確保にも配慮が求められます。

必要な機材を揃える

業務に必要な物理的な機材をリストアップし、調達します。

- デスク、チェア

- PC、モニター

- ヘッドセット

- ネットワーク機器(ルーター、LANケーブルなど)

特にヘッドセットは、通話品質やオペレーターの負担に大きく影響するため、ノイズキャンセリング機能付きなど、品質にこだわって選ぶことをお勧めします。

在宅コールセンターという選択肢

クラウド型のシステムを活用すれば、物理的なオフィスを持たない「在宅コールセンター」も構築できます。

採用対象が全国に広がるため優秀な人材を確保しやすく、オフィスコストを削減できるのがメリットです。一方で、セキュリティの確保や勤怠管理、研修方法などには工夫が求められます。

【手順5】組織体制を作り、人材を確保する

コールセンターを実際に動かすのは「人」です。質の高いコールセンターを構築するには、優秀な人材の確保と育成が不可欠です。ここでは、組織と人材に関する3つのポイントを解説します。

必要な人員(SV・オペレーター)とスキル要件

まず、管理者であるスーパーバイザー(SV)とオペレーターの採用計画を立てましょう。必要な人数を算出するとともに、それぞれの役割に必要なスキルや経験を定義し、採用基準を明確にします。

特にSVは、オペレーターの管理や育成、品質管理など、コールセンター運営の要となる重要なポジションです。

採用計画と研修プログラムの構築

採用スケジュールを立て、求人活動を開始します。同時に、採用した人材を育成するための研修プログラムを準備しましょう。

研修では、基本的なビジネスマナーや電話応対スキルはもちろん、製品知識やシステムの使い方など、業務に必要な知識を網羅的に教育する必要があります。

評価制度とキャリアパスを設計する

オペレーターのモチベーションを維持し、離職率を下げるには、公平な評価制度とキャリアパスの設計が重要です。

個々の頑張りを正当に評価し、SVや研修担当など、将来のキャリアが見えるようにすれば、オペレーターは安心して長く働き続けられ�ます。

【手順6】運用ルールとマニュアルを作成する

応対品質を標準化し、誰でも一定レベル以上の対応ができるようにするには、明確な運用ルールとマニュアルが欠かせません。

トークスクリプトの作成

基本的な応対の流れや、よくある質問への回答例などをまとめた台本(トークスクリプト)を作成します。

スクリプトを用意すれば、新人オペレーターでも安心して対応にあたることができ、応対品質のばらつきを防げます。

業務マニュアルの整備

システムの操作方法、トラブル発生時の対応手順、各種手続きの方法などを文書化した業務マニュアルを整備します。

マニュアルは一度作って終わりではなく、業務内容の変更や追加があった際に、都度更新していくことが重要です。

詳しくは関連記事の「コールセンターマニュアル作成完全ガイド|品質を標準化する8つのステップ」をご覧ください。

エスカレーションルールを明確にする

オペレーターだけでは判断が難しい問い合わせや、クレームなどの対応をSVや上長に引き継ぐ際の基準(エスカレーションルール)を明確に定めます。

ルールが明確であれば、オペレーターは迅速に判断でき、顧客を待たせることなくスムーズな対応が可能になります。

【手順7】テストと改善を行い、運用を開始する

全ての準備が整ったら、いよいよ運用開始です。しかし、いきなり本番稼働するのではなく、十分なテストとリハーサルを経て、万全の状態でスタートを切ることが成功の鍵となります。

運用テストとフィードバック

実際に電話を受けたり、システムを操作したりするテストを実施し、問題点や改善点を洗い出します。

業務プロセスに無理はないか、マニュアルは分かりやすいか、システムの動作に問題はないかなど、様々な角度からチェックし、本格稼働前に修正しておきましょう。

継続的なモニタリングと改善計画

運用開始後も、それで終わりではありません。KPIを定期的にチェックし、応対品質や業務プロセスに改善の余地がないか、常にモニタリングを続けます。

顧客の声やオペレーターからのフィードバックを元に、継続的に改善を繰り返していくことが、コールセンターの価値を高めることに繋がります。

トラブル発生時の対応計画を立てる

システム障害や大規模なクレーム、自然災害といった予期せぬトラブルが発生した場合の対応計画(BCP:事業継続計画)を立てておくことも重要です。

万が一の事態が発生した際に、どのように連携し、業務を復旧させるか事前に決めておくことで、被害�を最小限に抑えられます。

コールセンター開設にかかる費用の内訳と相場

コールセンターを開設するには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。費用は大きく「初期費用」と、月々発生する「運用費用」に分けられます。ここでは、インハウス(内製)で構築する場合の一般的な費用相場を紹介します。

詳しくは関連記事の「コールセンター費用を抑える方法!効率的運営のポイント解説」をご覧ください。

初期費用の内訳

- システム導入費 : PBX、CTI、CRMなどのライセンス費用や設定費用。クラウド型かオンプレミス型かで大きく変動します。

- 設備費 : PC、デスク、ヘッドセットなどの購入費用。

- 物件取得費 : オフィスの敷金、礼金、内装工事費など。(在宅の場合は不要)

- 採用・研修費 : 求人広告費、研修期間中の人件費など。

運用の月額費用の内訳

- 人件費 : オペレーター、SVの給与。(最も大きな割合を占める)

- システム利用料 : クラウドシステムの月額費用、保守費用。

- 通信費 : 電話回線やインターネット回線の利用料。

- 賃料・光熱費 : オフィスの家賃や光熱費。

【規模別】費用シミュレーション

あくまで一般的な目安ですが、規模別の費用感は以下の通りです。ただし、導入するシステムのグレードやオフィスの立地、人材の採用難易度など、様々な要因で費用は大きく変動します。

規模 | 初期費用 | 運用費用(月額) |

|---|---|---|

小規模(〜5席) | 30万円〜 | 50万円〜 |

中規模(10〜20席) | 100万円〜 | 150万円〜 |

大規模(50席〜) | 300万円〜 | 500万円〜 |

コストを削減するための具体的なポイント

コールセンターの費用対効果を最大化するには、コスト構造を理解し、削減可能なポイントを見極めることが重要です。コスト削減は、主に「人件費」「運用コスト」「システムコスト」の3つの観点からアプローチできます。

- 人件費の最適化: FAQサイトやチャットボットを導入して顧客の自己解決を促し、問い合わせ件数自体を減らします。また、IVR(自動音声応答)で一次対応を自動化したり、過去のデータから需要を予測して最適な人員配置を行ったりすることも有効です。

- 運用コストの削減: インターネット回線を利用するIP電話を導入すれば、従来の電話回線に比べて通信費を大幅に削減できます。

- システムコストの削減: 初期投資を抑え、メンテナンスの手間もかからないクラウド型のコールセンターシステムを選ぶことで、コストを抑制しながら柔軟な運用が可能になります。

アウトソーシング(外注)する場合の料金体系

アウトソーシング(外注)の費用は、主に「初期費用」と「月額料金」で構成されます。月額料金には複数の体系があり、自社の問い合わせ量や業務内容に合わせて選ぶことが重要です。

料金体系 | 概要 | 費用相場(月額) | 特徴 |

|---|---|---|---|

月額固定型 | 一定のコール件数までを固定料金で対応 | 10万円~50万円 | 予算管理が容易。コール単価は比較的安いが、上限超過時の追加料金に注意が必要。 |

従量課金型 | 対応したコール件数に応じて課金 | 案件による | 無駄なコストが発生しない。コール数が少ない、または変動が大きい場合に適している。 |

成果報酬型 | アポ獲得などの成果に応じて課金 | 案件による | 成果が出なければ費用を抑制できる。アウトバウンド業務で主に採用される。 |

席数契約型 | 専任のオペレーター席数を確保する契約 | 20万円~50万円/席 | 高品質で専門性の高い対応が可能。大規模な業務や、自社専用チームとして運用したい場合に適している。 |

この他に、業務フローの設計やオペレーターへの初期研修のために、別途「初期費用」として数十万円から数百万円かかる場合があります。

開設後に直面しがちな課題と対策

コールセンターは作って終わりではありません。開設後によくある課題と、その対策を事前に知っておくことで、問題発生時に迅速に対応できます。

はじめての電話対応ツールはアイブリーがおすすめ

コールセンターシステムの導入を検討しているものの、「オペレーターが3人しかいない…」「大規模コールセンターを作りたいわけじゃない…」とお悩みの方には、AI電話自動応答サービスのアイブリーをおすすめします!

アイブリーなら月額3,317円~(年払いの場合/電話番号維持費除く)利用でき、スタッフが増えても料金は変わりません。コールセンターシステムだと高機能すぎる、という方におすすめです。

無料トライアルを

今すぐ試してみる自社に合ったサービスが見つかる

資料をダウンロードするAI自動応答機能でスタッフの負担を削減

アイブリーの電話自動応答機能は、よくある質問には自動で回答できるほか、かかってきた電話にSMSを自動送信したり、重要な電話は担当者へ直接つなぐことも可能です。

音声ガイダンスは、テキストを入力するだけでAIが自動で読み上げてくれるので、どんな企業にもピッタリのガイダンスを手軽に用意することができます。

便利な顧客管理機能(CRM)付き

アイブリーの顧客管理機能(CRM)は、顧客の電話番号と氏名・住所・性別などの個人情報を管理できるほか、電話による問い合わせ履歴なども紐づけて管理できます。

通話しながらメモを残すこともできるので、ひとりひとりの顧客に寄り添ったきめ細かい対応が実現できます。

顧客対応の通話履歴を分析できる

アイブリーならAIを使った通話履歴分析ができるため、どの時間帯にどんな電話が多いのか、などの分析だけでなく、顧客が何を求めているのか、ニーズを把握でき、より顧客が求める商品・サービスの開発に役立てることができます。

アイブリー導入による成功事例

他社比較での費用の安さが最大の決め手!ビジネスフォンと組み合わせて、営業電話対応を省人化

OWNDAYS | オンデーズ

アイブリーの導入によって、すべての電話に確実に対応できる環境を構築!

シギラセブンマイルズリゾート

電話自動応答とSMS送信機能でフロントスタッフの対応工数9割削減に成功!ホテル来客者のCX改善に大きく貢献

ナインアワーズ/℃(ドシー)

本部と店舗それぞれの電話課題解消のため導入を決定。店舗の電話は1/2へ削減に成功

アップガレージグループ

コロナ禍で殺到した電話を効率化!通常業務まで効率的に!

なの花薬局

ホワイトリストや自動応答で電話件数が1/2へ。低コストで運用でき、電話対応のストレスが激減!

更科堀井

無料トライアルを

今すぐ試してみる社内でのプレゼンにも使える

資料をダウンロードするオペレーターの離職率が高い

- 原因 : 精神的なストレス、評価制度への不満、キャリアパ��スの欠如などが挙げられます。

- 対策 : 定期的な1on1ミーティングによるケア、公平な評価制度の導入、スキルアップ研修の実施、SVへのキャリアパス提示などが有効です。

応対品質にばらつきが出る

- 原因 : マニュアルや研修の不備、オペレーター個々のスキルや経験の差、モニタリング不足などが考えられます。

- 対策 : マニュアルの定期的な更新、ロールプレイングを交えた研修の実施、モニタリングとフィードバックの徹底により、品質の平準化を図ります。

詳しくは関連記事の「コールセンターの応対品質を向上させる評価と改善策|属人化を防ぐKPI設定」をご覧ください。

問い合わせが想定より多くパンクしてしまう(あふれ呼)

- 原因 : 事前の呼量予測の甘さ、突発的なトラブルやキャンペーンによる問い合わせ急増、人員不足などが原因です。

- 対策 : IVR(自動音声応答)による用件振り分けで一次対応を自動化したり、チャットボットなど別のチャネルへ誘導したりする方法があります。また、繁閑に合わせて柔軟にシフトを調整できる体制も重要です。

コールセンター構築に関するよくある質問

ここでは、コー�ルセンターの立ち上げに関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 立ち上げで、まず何から始めるべきですか?

A. 「なぜコールセンターを設立するのか」という目的と、達成すべきゴールを明確にすることから始めましょう。目的が「顧客満足度の向上」なのか、「売上拡大」なのかによって、必要なシステムの機能や人材のスキル要件、追うべきKPIが全く異なるため、プロジェクトの土台となる最も重要なステップです。

Q. 費用を抑えるにはどうすれば良いですか?

A. 初期投資が不要なクラウド型のコールセンターシステムを選ぶのが最も効果的です。加えて、FAQサイトやIVR(自動音声応答システム)を導入し、簡単な問い合わせを自動化することで、人件費を最適化することもコスト削減に繋がります。

Q. アウトソーシングと内製はどちらが良いですか?

A. 一概には言えませんが、判断のポイントは以下の通りです。

- アウトソーシングが向いているケース: スピーディに立ち上げたい、初期費用を抑えたい、繁閑差の大きい業務を任せたい。

- 内製が向いているケース: 社内に応対ノウハウを蓄積したい、顧客の声を直接製品やサービスに反映させたい、高品質な対応を維持したい。

自社の優先順位を明確にして選択することが重要です。

料金プランについては下記からもご覧いただけます。