コールセンターの作り方完全ガイド|立ち上げ手順5ステップと費用・成功のポイントを解説

増え続ける電話問い合わせに、既存の体制では対応しきれない。顧客満足度の低下やビジネスチャンスの損失につながっているのではないか。このような課題を解決するために、コールセンターの立ち上げは有効な手段です。

本記事では、コールセンターを自社で立ち上げるための具体的な手順を5つのステップで解説します。必要なシステムや人材、費用、そして失敗しないためのポイントまで解説します。

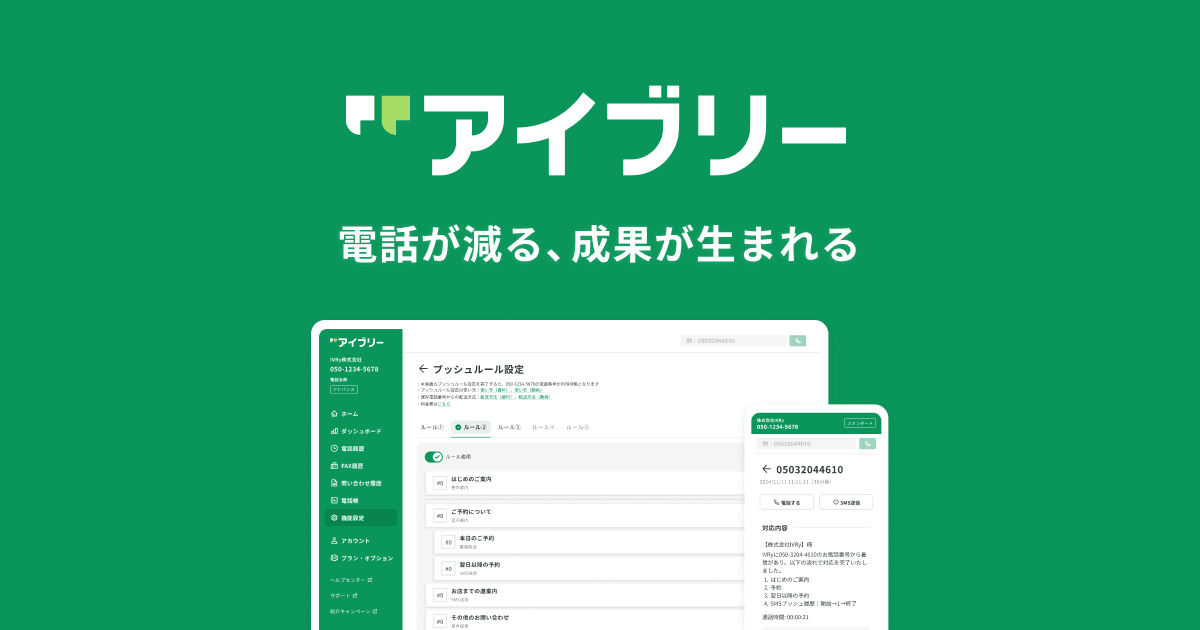

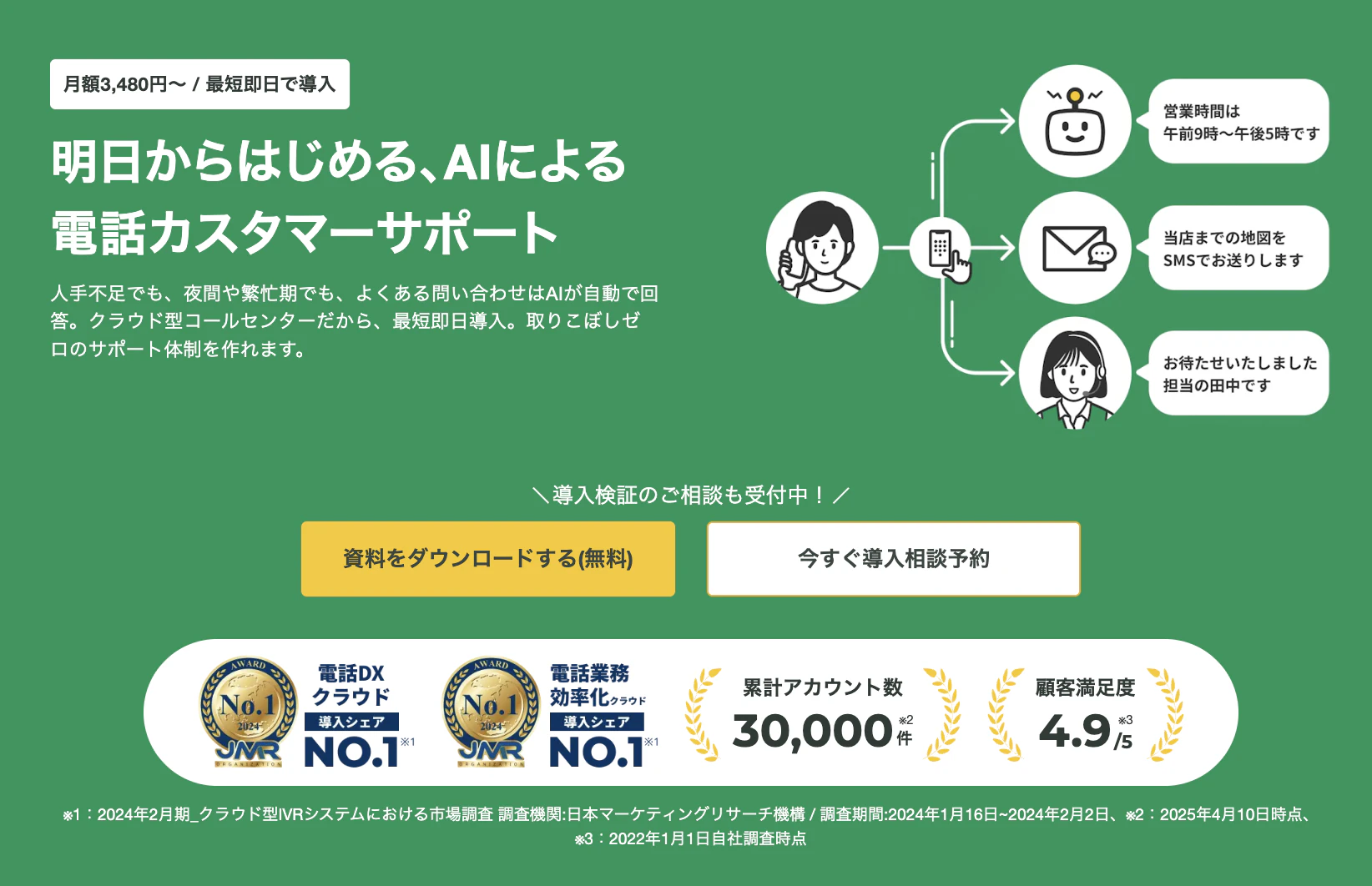

はじめてのコールセンターシステムはアイブリーがおすすめ

アイブリーなら、電話の一次受付を「人」ではなく「AI」が担当。用件の振り分けやよくある質問への回答、担当者への取次を自動化でき、コールセンター業務を効率化。あふれ呼を防ぎ、応答率と顧客満足度の向上を実現します。

資料をダウンロードステップ1:基本方針の策定

コールセンター立ち上げを成功させるには、行き当たりばったりではなく、計画段階が極めて重要です。このステップでは、コールセンターの目的や運営形態といった骨子を固めます。

なぜコールセンターが必要か?目的とゴール(KGI)を明確にする

まず、「なぜコールセンターを設立するのか」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、関係者の意思統一が図れず、プロジェクトが迷走する原因になりかね�ません。

目的の例には、「顧客満足度の向上」「製品やサービスの売上向上」「問い合わせ対応の業務効率化」などが挙げられます。目的を具体的に設定することで、導入すべきシステムや採用すべき人材の要件が自ずと定まります。

さらに、設定した目的の達成度を客観的に測るため、KGI(重要目標達成指標)も設定します。例えば、「顧客満足度スコアを現状の70%から85%に向上させる」「電話経由の成約率を5%向上させる」といった、具体的な数値目標を立てることが重要です。

内製化か外部委託か?メリット・デメリットを比較

コールセンターの運営形態は、自社で人材やシステムを揃えて運営する「内製化」と、専門の外部業者に業務を委託する「外部委託(アウトソーシング)」の2つに大別されます。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて慎重に選択する必要があります。

比較項目 | 内製化 | 外部委託 |

|---|---|---|

コスト | 初期投資は高額になりがちだが、長期的にはコストを抑えられる可能性がある。 | 初期投資は低いものの、月々の委託費用が発生する。 |

品質 | 企業文化や製品知識を反映させやすく、高品質な対応を実現しやすい。 | 専門業者のノウハウを活用できるが、自社の熱量を伝えきれない場合がある。 |

セキュリティ | 自社のポリシーに準拠した厳格なセキュリティ体制を構築できる。 | 委託先のセキュリティ体制に依存するため、PマークやISMS認証の有無を確認する必要がある。 |

柔軟性・拡張性 | 業務内容の変更や改善に迅速に対応できる。 | 契約内容の範囲での対応となり、柔軟な変更が難しい場合がある。 |

立ち上げスピード | システム選定や人材採用に時間がかかり、数ヶ月単位の準備期間が必要。 | 既存のリソースを活用できるため、短期間での立ち上げが可能。 |

高品質な顧客対応を通じてブランド価値を高め、社内にノウハウを蓄積したい場合は内製化が適しています。 一方で、とにかく早く問い合わせ窓口を設置したい、コストを変動費化してリスクを抑えたい場合は外部委託が有力な選択肢となるでしょう。

コールセンターの業務範囲と規模(席数)を決める

次に、コールセンターでどのような業務を行うか、その範囲を具体的に定義します。

顧客からの電話を受ける「インバウンド」業務が中心か、あるいは見込み客へ電話をかける「アウトバウンド」業務も行うのか。また、商品の受注や技術的なサポート、アポイント獲得など、具体的な業務内容を洗い出します。

業務範囲が固まったら、必要なオペレーターの人数(席数)を算出しましょう。過去の問い合わせデータなどから、1日あたり、あるいは時間帯ごとの入電数を予測し、それに対応できるだけの席数を確保する必要があります。

ステップ2:業務プロセスの設計

基本方針が固まったら、次はその方針を具体的な業務の進め方に落とし込むステップです。オペレーターが日々スムーズかつ質の高い対応を行える仕組みを設計します。

問い合わせ内容を分類し、対応フローを構築する

まず、想定される問い合わせ内容を「よくある質問」「専門的な質問」「クレーム」といったカテゴリーに分類します。

次に、分類したカテゴリーごとに、具体的な対応手順を定めたフローを構築します。特に重要なのが、オペレーターだけでは解決できない問題が発生した際に、どの部署の誰に引き継ぐかという「エスカレーションルール」を明確に定めておくことです。 これにより、顧客を長時間待たせることなく、スムーズな問題解決が可能�になります。

品質を管理するための指標(KPI)を設定する

ステップ1で設定した最終目標(KGI)を達成するには、日々の業務パフォーマンスを測る中間指標、すなわちKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。

コールセンターでよく用いられるKPIには、以下のようなものがあります。

- 応答率: 全ての着信に対して、オペレーターが対応できた割合。

- 平均処理時間(AHT): 1つのコールに対応するためにかかった時間の平均。通話時間だけでなく、保留や後処理の時間も含まれます。

- 一次解決率(FCR): 最初の問い合わせだけで問題が解決した割合。顧客満足度に直結する重要な指標です。

- モニタリングスコア: オペレーターの応対品質を評価した点数。

これらのKPIを定期的に計測・分析することで、コールセンターの課題を客観的に把握し、改善につなげられます。

オペレーターの応対品質を左右するトークスクリプトの作り方

オペレーターのスキルや経験だけに頼らず、応対品質を一定のレベルに標準化するには、トークスクリプトの作成が欠かせません。優れたトークスクリプトは、新人オペレーターでも自信を持って顧客対応に臨むための強力な武器となります。

基本的な構成要素である「挨拶」「用件確認」「回答」「クロージング」に加え、顧客の反応に応じた分岐パターンなども用意しておくと、より実践的なスクリプトになります。

ステップ3:システム・設備の導入

設計した業務プロセスを円滑に実行するには、それを支えるシステムや設備が不可欠です。このステップでは、コールセンター運営の心臓部となるITインフラを準備します。

コールセンターに必要なシステムの種類と機能(PBX・CRM・CTI)

現代のコールセンターは、主に以下の3つのシステムによって支えられています。

- PBX(電話交換機): 複数の外線と内線を効率的に管理し、着信を適切なオペレーターに自動で振り分ける(ACD機能)など、電話網の中核を担うシステムです。

- CRM(顧客管理システム): 顧客の連絡先、購入履歴、過去の問い合わせ内容などを一元管理するシステムです。

- CTI(Computer Telephony Integration): PBXとCRMを連携させるシステムです。着信と同時に顧客情報をPC画面に表示(ポップアップ機能)させるなど、オペレーターの業務効率を飛躍的に向上させます。

これらのシステムが連携することで、オペレーターは顧客が誰であるかを瞬時に把握し、過去の経緯を踏まえた上で、パーソナライズされた対応を提供できるようになります。

クラウド型?オンプレミス型?システムの選び方と注意点

コールセンターシステムには、自社内にサーバーなどの機器を設置する「オンプレミス型」と、インターネット経由でサービスを利用する「クラウド型」の2種類があります。

比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

初期費用 | 低い(数万円〜) | 高い(数百万円〜) |

導入スピード | 早い(数日〜) | 遅い(数ヶ月〜) |

拡張性・柔軟性 | 高い(ID数の増減が容易) | 低い(機器の追加・変更が必要) |

運用・保守 | ベンダーが対応(費用は月額料金に含まれる) | 自社で対応(専門知識を持つ人材が必要) |

カスタマイズ性 | 制限あり | 高い |

近年では、初期費用を抑えられ、短期間で導入できるクラウド型が主流です。 特に、事業規模の拡大・縮小に柔軟に対応できるため、スモールスタートしたい企業にはクラウド型が最適です。

電話機やヘッドセット、PCなど必要な機材を揃える

システム以外にも、オペレーターが業務を行う上で必要な物理的な機材を揃える必要があります。

- 電話機(ビジネスフォン)

- ヘッドセット: 長時間装着しても疲れにくい、ノイズキャンセリング機能付きのものが推奨されます。

- PC: システムを快適に操作できるスペックのものを用意します。

- デスク、椅子: オペレーターの身体的負担を軽減するため、人間工学に基づいたものを選ぶことが望ましいです。

これらの機材はオペレーターの生産性に直接影響するため、単にコストだけで選ぶのではなく、使いやすさや快適性も考慮して選定しましょう。

ステップ4:人材の採用と育成

どれだけ優れたシステムを導入しても、それを使いこなす「人」がいなければコールセンターは機能しません。このステップでは、コールセンターの品質を最終的に左右する、人材の採用と育成について解説します。

必要な人材(管理者・オペレーター)の要件を定義する

コールセンターには、顧客対応を行う「オペレーター」と、オペレーターを管理・監督する「管理者(スーパーバイザー/SV)」が必要です。

それぞれの役割に求められるスキルや経験を明確にし、採用する人材のペルソナを設定することが、採用活動のミスマッチを防ぐ上で重要です。例えば、オペレーターには基本的��なコミュニケーション能力やPCスキルが、管理者にはリーダーシップや数値管理能力などが求められます。

採用計画を立て、募集から選考までを実施する

必要な人材の要件が固まったら、いつまでに何人を採用するかを定めた採用計画を立てます。

求人媒体の選定や、面接で候補者のどのような点を確認するかなど、採用プロセスにおける具体的なノウハウを事前に準備しておくと、効率的に採用活動を進められます。

研修プログラムの設計とマニュアルの作成

採用した人材を即戦力化するには、体系的な研修プログラムが不可欠です。 多くのコールセンターで離職率が高い原因の一つは、研修体制が不十分なまま現場に配属され、オペレーターが不安やストレスを抱えてしまうことにあります。

ビジネスマナーや敬語といった基礎研修から、商品・サービス知識の習得、システムの操作方法、そして実際の顧客対応を想定したロールプレイング(OJT)まで、段階的かつ実践的なプログラムを設計しましょう。また、業務手順やトラブル発生時の対応などをまとめたマニュアルの作成も、応対品質の標準化に役立ちます。

ステップ5:運用開始と改善

全ての準備が整ったら、いよいよコールセンターの運用を開始します。ただし、コールセンターは一度作って終わりではありません。継続的なパフォーマンス評価と改善が成功の鍵です。

テスト運用で課題を洗い出し、マニュアルやフローを改善する

本格的な稼働を開始する前に、まずは限定した範囲でテスト運用を行うことを強く推奨します。

テスト運用を行えば、机上では見えなかった課題、例えば「対応フローに不備がある」「システムのこの機能が使いにくい」といった問題点を洗い出せます。本格稼働が始まる前にこれらの課題を修正しておくことで、スムーズなスタートを切ることができます。

本格稼働後のモニタリングと定期的な改善活動

本格稼働後は、ステップ2で設定したKPIを定期的に計測し、目標値との差異を分析します。

目標を達成できていないKPIがあれば、その原因を深掘りし、改善策を立案・実行します。例えば、オペレーターの通話を実際にモニタリングし、具体的なフィードバックを行うことで、個々の応対スキルと組織全体の品質を向上させていく「品質管理サイクル」を確立することが重要です。

コールセンターの作り方で失敗しないための3つの注意点

ここまでコールセンターの作り方を解説してきましたが、計画通りに進めても思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、経験者だからこそ語れる、よくある失敗例とその対策を3つご紹介します。

注意点1:目的が曖昧なまま立ち上げてしまう

「問い合わせが増えたから」という理由だけで、コールセンターの具体的な目的を定めずに立ち上げてしまうケースです。

目的が不明確だと、設定すべきKPIがブレてしまい、パフォーマンスを正しく評価できません。また、オペレーターも何を目指して業務に取り組めば良いのか分からず、モチベーションの低下につながります。常に「何のためにコールセンターを運営するのか」という立ち上げの目的に立ち返ることが重要です。

注意点2:システム選定を価格だけで決めてしまう

初期費用を抑えたいという思いから、安価なシステムを導入した結果、失敗するケースも少なくありません。

機能が不足していて業務が非効率になったり、将来的に事業が拡大した際にシステムの拡張性がなく、結局買い替えが必要になったりする可能性があります。価格だけでなく、自社の業務要件を満たす機能があるか、将来的な拡張性は十分かといった視点で、長期的な視野でシステムを選定しましょう。

注意点3:研修やフォローアップ体制をおろそかにする

オペレーターの採用後、初期研修だけで終わってしまい、その後のフォローアップを怠ることも失敗の典型的なパターンです。

オペレーターのスキルは、日々の業務と継続的な学習によってはじめて向上します。定期的な研修の機会を設けたり、管理者との1on1ミーティングで悩みや課題をヒアリングしたりするなど、オペレーターが安心して働き続け、成長できるようなフォローアップ体制を構築することが、離職率の低下と応対品質の向上につながります。

コールセンターの構築にかかる費用相場

コールセンターを立ち上げる上で、最も気になるのが費用でしょう。ここでは、初期費用と運用費用に分けて、具体的な内訳と相場感を解説します。

初期費用(システム導入、設備、採用費など)の内訳

初期費用は、コールセンターを立ち上げる際に一度だけ発生する費用です。クラウド型のシステムを選ぶか、オンプレミス型を選ぶかで大きく変動します。

項目 | 費用相場(10席規模の場合) | 備考 |

|---|---|---|

システム関連費 | 50万円~300万円 | クラウド型なら設定費のみで済む場合も。オンプレミス型は高額になる。 |

設備・工事費 | 50万円~200万円 | PC、デスク、ネットワーク工事など。オフィスの状況による。 |

採用・研修費 | 20万円~50万円 | 採用媒体費や研修プログラム開発費など。 |

合計 | 120万円~550万円 |

運用費用(人件費、ライセンス料、通信費など)の内訳

運用費用は、毎月継続的に発生するランニングコストです。最も大きな割合を占めるのがオペレーターや管理者の人件費です。

項目 | 月額費用相場(10席規模の場合) | 備考 |

|---|---|---|

人件費 | 300万円~500万円 | オペレーター10名、管理者2名を想定。地域やスキルにより変動。 |

システム利用料 | 5万円~20万円 | クラウド型のライセンス料。ID数や機能による。 |

通信費・その他 | 10万円~30万円 | 電話回線料、オフィスの賃料、光熱費など。 |

合計 | 315万円~550万円 |

コストを抑えるためのポイント

ご覧の通り、コールセンターの構築には多額の費用がかかります。コストを抑えるには、以下のようなポイントが考えられます。

- クラウド型システムを選択する: 初期費用を大幅に削減できます。

- 繁閑に応じて人員を調整する: 問い合わせの少ない時間帯は、オペレーターの人数を減らすなど、シフトを最適化します。

- 一部業務をアウトソーシングする: 深夜や休日など、自社での対応が難しい時間帯のみ外部委託するのも有効な手段です。

初めての電話対応ツールはアイブリーがおすすめ

コールセンターシステムの導入を検討しているものの、「オペレーターが3人しかいない…」「大規模コールセンターを作りたいわけじゃない…」とお悩みの方には、AI電話自動応答サービスのアイブリーをおすすめします!

アイブリーなら月額3,317円~(年払いの場合/電話番号維持費除く)利用でき、スタッフが増えても料金は変わりません。コールセンターシステムだと高機能すぎる、という方におすすめです。

AI自動応答機能でスタッフの負担を削減

アイブリーの電話自動応答機能は、よくある質問には自動で回答できるほか、かかってきた電話にSMSを自動送信したり、重要な電話は担当者へ直接つなぐことも可能です。

音声ガイダンスは、テキストを入力するだけでAIが自動で読み上げてくれるので、どんな企業にもピッタリのガイダンスを手軽に用意することができます。

便利な顧客管理機能(CRM)付き

アイブリーの顧客管理機能(CRM)は、顧客の電話番号と氏名・住所・性別などの個人情報を管理できるほか、電話による問い合わせ履歴なども紐づけて管理できます。

通話しながらメモを残すこともできるので、ひとりひとりの顧客に寄り添ったきめ細かい対応が実現できます。

顧客対応の通話履歴を分析できる

アイブリーならAIを使った通話履歴分析ができるため、どの時間帯にどんな電話が多いのか、などの分析だけでなく、顧客が何を求めているのか、ニーズを把握でき、より顧客が求める商品・サービスの開発に役立てることができます。

アイブリー導入による成功事例

他社比較での費用の安さが最大の決め手!ビジネスフォンと組み合わせて、営業電話対応を省人化

OWNDAYS | オンデーズ

アイブリーの導入によって、すべての電話に確実に対応できる環境を構築!

シギラセブンマイルズリゾート

電話自動応答とSMS送信機能でフロントスタッフの対応工数9割削減に成功!ホテル来客者のCX改善に大きく貢献

ナインアワーズ/℃(ドシー)

本部と店舗それぞれの電話課題解消のため導入を決定。店舗の電話は1/2へ削減に成功

アップガレージグループ

コロナ禍で殺到した電話を効率化!通常業務まで効率的に!

なの花薬局

ホワイトリストや自動応答で電話件数が1/2へ。低コストで運用でき、電話対応のストレスが激減!

更科堀井

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容について詳しくは、下記のURLからご確認ください。