ペーパーレス化しよ��う!メリット・デメリットまとめと導入のコツを解説

リモートワークの普及で重要性が増す「ペーパーレス化」。しかし「何から始めればいいか分からない」「コストやセキュリティが不安」といった悩みで進められていない企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、ペーパーレス化のメリット・デメリットや導入の流れ、代表的なシステム・ツールについて解説します。

ペーパーレス化とは?

デジタル文書にして保存すること

ペーパーレス化とは、これまで紙に印刷したり、手で書きこんでいた書類や伝票、資料、マニュアルなどを電子化することです。デジタルのデータとして使うようにすると、紙代・印�刷代が節約できるほか、修正する際も手間がかかりません。また、こうした資料は多くが会社内に保管されていましたが、デジタルデータであれば、リモートワークが実現します。

紙の材料は木材ですが、ペーパーレス化によって森林伐採を減らすことができますし、紙を製造・廃棄するときのCO2を減らすことも可能です。環境保全の観点からも、今後ペーパーレス化は加速していくでしょう。

紙で保存しなければならない書類もある!

ただし、中には紙の状態で保存が必要な書類もあります。「安全の手引き」など緊急時にすぐ閲覧できるようにすべきものや、許可証、免許証などの証明書類です。これは「電子文書法」という法律によって決められており、対象外文書は紙媒体で保存するよう規定されています。

【2025年】ペーパーレス化の現状

2025年7月に発表されたデージーネットの調査によると、企業のペーパーレス化は着実に進んでいることが明らかになりました。この調査は、2025年5月に開催されたJapan IT Week【名古屋】に来訪した企業担当者194名を対象に行われたものです。

調査結果の主なポイントは以下の通りです。

- 紙データの電子化:75.6%の企業がすでに取り組んでいると回答

- WEB会議システムの導入: 60.2%が導入済みと回答

- ワークフローシステムの導入: 43.2%が導入済みと回答

これらの結果から、多くの企業が業務のデジタル化を積極的に進めている現状がうかがえます。特に、書類��の電子化はペーパーレス化の第一歩として広く定着しているといえるでしょう。

参照:『ペーパーレス化』に関するアンケートの統計結果|株式会社デージーネット

ペーパーレス化のメリット

セキュリティ対策しやすい

デジタル資料にはアクセス制限をかけることができるので、セキュリティ対策を行いやすくなります。紙の資料はコピー機ですぐにコピーできてしまいますが、デジタル資料は閲覧限定、コピー拒否などのロックも可能です。

BCP対策

BCPとは、災害に合った際も事業を続けるための計画のことを言います。紙の資料の場合、被災すると燃えたり、濡れたり、紛失したりして情報が復元できなくなる可能性があります。一方デジタルデータはどこかにバックアップを残しておけば、災害時の情報損失を最小限に抑えることができます。

検索がしやすい

ぼう大な情報量の中から、一つ物を探すのはかなり骨が折れる作業です。紙媒体であれば1ページずつ、1冊ずつ、確認しなければなりませんが、デジタルデータであれば検索をすることができます。

どこからでも閲覧できる

デジタルデータはインターネット��環境があればどこからでも閲覧可能です。そのためリモートワークにも適しています。

劣化しない

デジタルデータは半永久的に保管が可能です。そのため長期保存が必要なデータを保管するのにもおすすめです。

紛失しにくい

メモや書類を「ここに置いたはずなのに…」という経験は、誰しも持っているのではないでしょうか?デジタルデータであればそんなウッカリも防げます。

コスト削減できる

これまでは紙代・印刷代がかかっていたオフィスでも、ペーパーレス化を導入することで、コスト削減が可能です。

オフィススペースを有効活用できる

紙の書類やマニュアルを保管するためには、引き出しやファイル、棚などが必要です。しかしデジタルデータであればそうした設備が不要です。棚をどかした分机を増やしたり、人手を増やしても手狭になりません。オフィスのスペースを有効活用できるでしょう。

ペーパーレス化のデメリット

従業員がペーパーレスデータを扱う知識が必要

ペーパーレス化を実現するには、従業員がデジタルデータを扱う基本的な知識を持っている必要があります。制限をかけても「0000」などすぐにハッキングされてしまうようなパスワードに設定したり、無料Wi-fiにアクセスしてしまう、などセキュリティ面での不安があります。

作業効率が落ちる可能性もある

スタッフがデジタルデータの取り扱いに慣れていない場合、ペーパーレス化がかえって作業効率を低下させてしまう可能性もあります。資料がどこにあるのか悩んだり、画面が小さくて全貌が見えない、といった事態にならないよう、あらかじめ備えておきましょう。

通信環境の影響を受けやすい

ペーパーレス化した書類は、インターネット環境さえあればどこからでも閲覧できますが、通信環境の影響を受けてしまいます。たとえばスマホが容量超過で速度制限中の場合や、通信障害などで接続できないといった事態ではアクセスができなくなることを考えておきましょう。

導入コストがかかる

ペーパーレス化はコストを大幅に削減することができますが、一方でPCやタブレット端末など、別途準備や導入費用がかかってしまう可能性もあります。将来的に見て、どちらの方が得になるか、慎重に検討しましょう。

ペーパーレス化を始めよう!

モニター・タブレットなどを用意する

電子化されたデータを見るのにふさわしいモニターやタブレットが必要になります。ある程度の解像度があって、大きめの画面だと問題なく操作もしやすいでしょう。 サービスによってはタブレットではなくPC�のブラウザがあれば良いものもあるので、サービスにあったデバイスを用意しましょう。

ムリなく導入する

ペーパーレス化といっても、社内にある書類すべてをいきなりペーパーレス化するのではなく、時間をかけて少しずつ推し進めましょう。ペーパーレス化に移行完了するころには、従業員も操作に慣れていることでしょう。

データベース化する

ペーパーレス化におけるメリットの中でも、情報を検索できる点はデジタルデータならではの強みです。しかし検索できるようにするには、インデックスやタグなどの情報を追加する必要があります。一度にまとめてではなく、少しずつ移行する形がおすすめです。

ペーパーレス化のシステムを導入する

ペーパーレス化を進めるために、自社だけで取り組むのは危険です。情報流失の恐れがありますので、専門業者の力を借りるとよいでしょう。

取引先との連携も大切

ペーパーレス化には、取引先や関係各所との連携も必要になってきます。ペーパーレス化したことを周知するほか、協力をあおぎましょう。

ペーパーレス化を推進する代表的なシステム・ツール

文書管理システム

文書管理システムは、社内外の書類やデータを一元的に保存・管理し、必要なときに迅速に検索・閲覧・編集できる仕組みです。ペーパーレス化や業務効率化を推進するとともに、コンプライアンスやセキュリティの強化にもつながります。

バージョン管理やアクセス制御機能も備わっているため、誰が・いつ・どのように文書を利用したのかという履歴が残り、誤操作や情報漏えいの防止に役立ちます。近年ではクラウド化やモバイル対応も進んでおり、リモートワーク時でも安全に情報を共有することが可能です。

例:楽々Document Plus、DocuWorks

ワークフローシステム

ワークフローシステムは、申請や承認などの業務プロセスを電子化する仕組みです。

紙やメールで行っていた稟議・各種申請・決裁をデジタル化し、進捗や履歴を自動記録することで業務の無駄を減らせます。承認フローの自動化や通知機能により、申請漏れ・承認忘れを防ぎ、どこにいてもスマートフォンやPCから業務手続きが行えます。

例:コラボフロー、AgileWorks

電子契約サービス

電子契約サービスは、契約締結業務を完全電子化するクラウド型サービスです。契約書の作成から送信、署名、保管まで全てオンライン上で完結します。電子署名とタイムスタンプ機能によって法的な効力も担保されるため、社外との契約で書面を交わす必要がありません。

検索や履歴管理が容易になるうえ、印紙代・郵送コストの削減や契約手続きの迅速化も図れます。

例:クラウドサイン、GMOサイン

クラウド勤怠管理システム

クラウド勤怠管理システムは、従業員の出退勤情報や勤務状況をインターネット経由で自動記録・管理するサービスです。タイムカードの電子化・GPSや打刻アプリの活用により、出勤・退勤・休憩の時間管理をリアルタイムに集計できます。

残業や有給休暇なども柔軟に管理でき、給与計算や各種法令対応もサポート。スマートフォン操作にも対応しており、労務管理の効率化を実現します。

例:ジョブカン勤怠管理、KING OF TIME

アイブリーで電話業務のペーパーレスを推進!

「アイブリー」は、電話の着信に対して自動音声ガイダンスが応答し、相手のボタンプッシュ操作や音声認識をもとに適切な内容を返答するクラウド型の自動音声応答サービス(IVR)です。インターネット環境があれば日本全国どこからでも利用でき、月額2,980円から導入可能です。

電話履歴や顧客情報をクラウドで一元管理・共有

アイブリーでは、着信時に顧客情報や過去の対応履歴、通話メモなどをPC画面上に表示できます。社内全体で情報を共有できるため、紙媒体のように紛失したり、特定の担当者しか内容を把握できないといった課�題を解決します。

情報はすべてクラウド上で安全に管理・蓄積されるため、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。

最短即日から利用できる、アイブリー導入の流れ

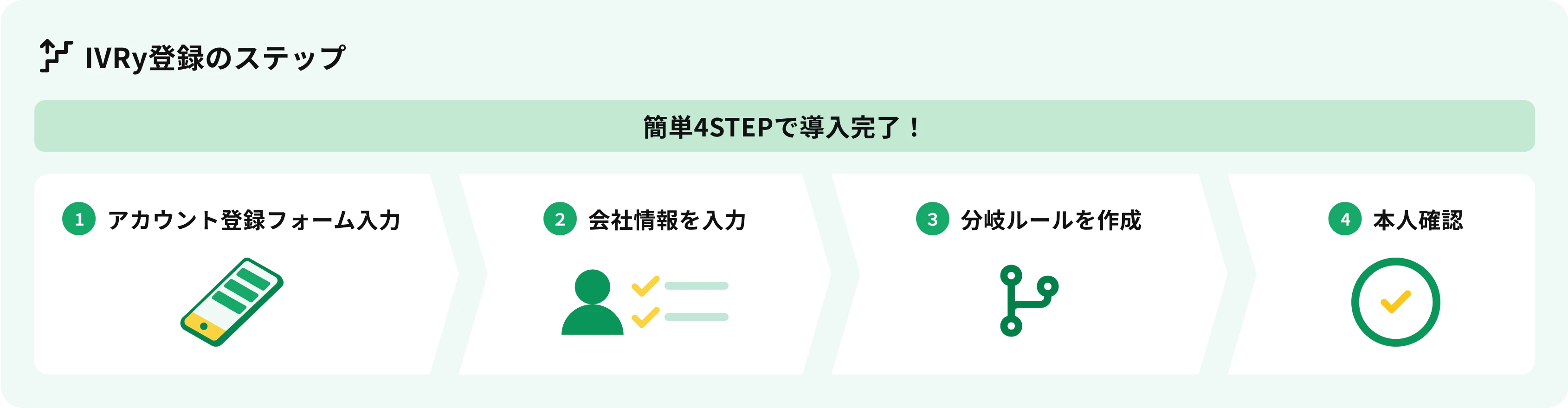

以下の4STEPで簡単にIVRを導入できます。

STEP1:基本情報の入力

アカウント登録ページよりメールアドレス、パスワード、氏名などの基本情報を入力してください。

STEP2:会社情報の入力

会社名、住所などの会社情報を入力してください。アカウント登録が完了すると、すぐにアイブリー設定画面を利用できます。

STEP3:分岐ルールの作成

電話対応のルール(分岐)を作成してください。業種やユースケースのテンプレートから簡単に作成できます。

STEP4:本人確認

「携帯電話不正利用防止法」「犯罪収益移転防止法」に基づき、アイブリーのお申し込み時には「本人確認」を実施しています。必要情報を入力し、本人確認書類と写真を提出していただくと、最短1~3営業日で本人確認が完了します。

電話対応の効率化を検討中の方は、ぜひ「アイブリー」にお問い合わせください。

※2025年11月1日、料金プランの月額料金およびサービス内容を改定させていただきました。今後もお客さまに安心してご利用いただけるサービスを提供してまいります。

料金プランの改定内容については、下記のURLからご確認ください。